生駒市の北部に茶筌の里として有名な「高山」と言う集落があります。

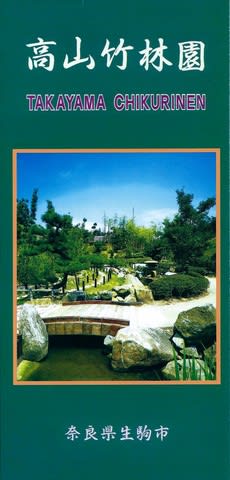

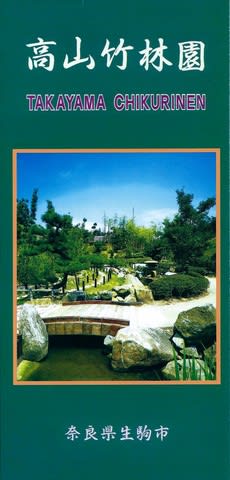

先ず、自由に見学できる「高山竹林園」に立ち寄りました。

珍しい竹が植えられ「竹の植物園」と資料館です。

高山へは、国道163号線・高山大橋からくろんど池、交野方面に折れて行きます。

資料より「高山」について

日本の茶筌の9割が生産されているのです。

竹林園の多目的広場にも「竹の寒干し」がされていました。

竹林園に、寒干しの前に、竹の油を抜く「竹炊釜」が展示されていました。

生駒の冬の風物詩は、「庄田」地区の田圃で見られるとのことで、竹林園の先まで車で行ってきました。

新しい竹なのでしょうか…未だ青味を帯びた竹も稲の刈り取られた田圃で寒干しされていました。

(参考)

茶道の流派がこんなに多いとは…

京都の裏千家、表千家、武者小路千家の「三千家」が有名で…奈良では石州流…

程度しか知りませんでした…

掲示されていたパネル

竹林園では、茶筌作りの実演、お茶席もあります。

また、茶筌のほか、茶匙、柄杓などの茶道具、竹製の編み棒なども展示されていましたが、

お茶室や寺院で「縄を掛けた石」の「結界」を見ることもありますが、

竹製の「結界」も展示されていました。

茶筌の字はもともと鍋などの焦げ付きを落とす道具、筅(ささら)から由来している。

芸術まで高められた高山(奈良県生駒市高山町)産の茶筅では「筌」の字を使うことが通例である。

(高山に関するブログなので「茶筅」でなく「茶筌」で表記しました。)

茶筌の「穂」の数について

用途によって穂の数は16本から120本まであるが、64本が標準と考えられている。

この数は外穂の本数で、64本なら外穂と内穂を合わせれば128本になる。

穂数が少なければ穂が太く腰の強い茶筌になり、穂数が多ければきめ細かな茶筌になる。

そこで一般に濃茶を練る場合には穂数の少ないものを、薄茶を点てる時には穂数の多いものを用いる。

穂数が多いものほど製作に技術を要するため格の高い茶筅とされ、

明治維新以前は80本以上の穂数は大名以上の貴人用、120本は将軍用とされていた。

大名が濃茶を練る場合には、穂数を多くかつ穂を太くするため太い竹で茶筌を作り、これを宝莱と呼んだ。

穂数が少ない茶筌で薄茶を点てるには技量を必要とするため、

逆に穂数の多い茶筌を用いることで自らの未熟を示して謙遜する意味合いもあった。78本の茶筌を用いるのはこの意味合い。

(ウィキペディアより)

先ず、自由に見学できる「高山竹林園」に立ち寄りました。

珍しい竹が植えられ「竹の植物園」と資料館です。

高山へは、国道163号線・高山大橋からくろんど池、交野方面に折れて行きます。

資料より「高山」について

日本の茶筌の9割が生産されているのです。

竹林園の多目的広場にも「竹の寒干し」がされていました。

竹林園に、寒干しの前に、竹の油を抜く「竹炊釜」が展示されていました。

生駒の冬の風物詩は、「庄田」地区の田圃で見られるとのことで、竹林園の先まで車で行ってきました。

新しい竹なのでしょうか…未だ青味を帯びた竹も稲の刈り取られた田圃で寒干しされていました。

(参考)

茶道の流派がこんなに多いとは…

京都の裏千家、表千家、武者小路千家の「三千家」が有名で…奈良では石州流…

程度しか知りませんでした…

掲示されていたパネル

竹林園では、茶筌作りの実演、お茶席もあります。

また、茶筌のほか、茶匙、柄杓などの茶道具、竹製の編み棒なども展示されていましたが、

お茶室や寺院で「縄を掛けた石」の「結界」を見ることもありますが、

竹製の「結界」も展示されていました。

茶筌の字はもともと鍋などの焦げ付きを落とす道具、筅(ささら)から由来している。

芸術まで高められた高山(奈良県生駒市高山町)産の茶筅では「筌」の字を使うことが通例である。

(高山に関するブログなので「茶筅」でなく「茶筌」で表記しました。)

茶筌の「穂」の数について

用途によって穂の数は16本から120本まであるが、64本が標準と考えられている。

この数は外穂の本数で、64本なら外穂と内穂を合わせれば128本になる。

穂数が少なければ穂が太く腰の強い茶筌になり、穂数が多ければきめ細かな茶筌になる。

そこで一般に濃茶を練る場合には穂数の少ないものを、薄茶を点てる時には穂数の多いものを用いる。

穂数が多いものほど製作に技術を要するため格の高い茶筅とされ、

明治維新以前は80本以上の穂数は大名以上の貴人用、120本は将軍用とされていた。

大名が濃茶を練る場合には、穂数を多くかつ穂を太くするため太い竹で茶筌を作り、これを宝莱と呼んだ。

穂数が少ない茶筌で薄茶を点てるには技量を必要とするため、

逆に穂数の多い茶筌を用いることで自らの未熟を示して謙遜する意味合いもあった。78本の茶筌を用いるのはこの意味合い。

(ウィキペディアより)