6月30日は多くの神社で、

日々の生活の中で、知らず知らずのうちに心身についた

罪穢れを「茅の輪をくぐる」ことにより払い清め

無病息災を祈る大祓いの神事が行われます。

(神社によっては旧暦で、7月31日に行われるところがあります。)

大神神社(おおみわじんじゃ)では、茅の輪が三連で設けられる珍しい茅の輪です。

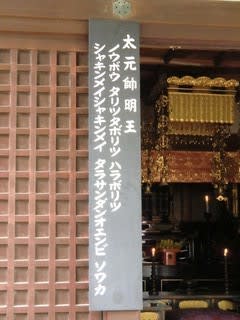

これは、『三輪大明神縁起』に「杉、松、榊の三木は

神霊の宿り給う霊木である。」と記されており、夏越の大祓いの時節に当たり、

故事に因んで、三霊木をかかげた茅の輪をくぐり祈念することになっています。

茅の輪は、夏至の頃から7月第一週にかけ、拝殿の前に、

三ツ鳥居の形に似せた「三輪の茅の輪」が設けられ、

この期間に参拝者はこの茅の輪をくぐり、暑い季節の無病息災、

下半期を健康で過ごせるように祈ります。

三つの茅の輪

茅の輪のくぐり方

左が「榊の木」

一段高い中央が「杉の木」

神紋は「三杉」(神社幕の写真)

右が「松の木」

茅の輪の由来は蘇民将来という人が武塔神(むとうのかみ)の教えに従って、

茅(ちがや)で作った輪を身につけたところ疫病からの災厄を免れた故事によるものです。

神社では祈祷殿前に茅の輪を設置し、大祓の後で「三輪の茅の輪神事」として,拾遺集の

古歌「水無月の 夏越しの祓する人は 千歳の命 延ぶといふなり」 を唱えながら

神職・参列者全員が茅の輪をくぐります。

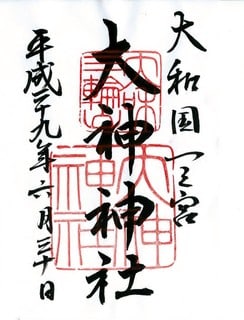

ご朱印

おまけ…

大神神社の手水舎の注水口ですが「酒樽」に蛇が巻き付き、その口から水が出ています。

御祭神「大物主大神」を表し、酒神神社に因んで酒樽なのでしょうか…

(日本三大酒神神社;大神神社と京都にある梅宮神社、松尾大社)

酒樽と言えば、神社にはよく清酒の薦被りの酒樽が献納されていますが、

大神神社には、現在、日経新聞の連載小説で掲載されている「山崎ウイスキーの樽」があり珍しい…。

三つ鳥居鳥居ですが…禁足地に建てられ当然に禁撮影で写真はありませんが、境内案内図に

記されていますので形状は確認できます…

日々の生活の中で、知らず知らずのうちに心身についた

罪穢れを「茅の輪をくぐる」ことにより払い清め

無病息災を祈る大祓いの神事が行われます。

(神社によっては旧暦で、7月31日に行われるところがあります。)

大神神社(おおみわじんじゃ)では、茅の輪が三連で設けられる珍しい茅の輪です。

これは、『三輪大明神縁起』に「杉、松、榊の三木は

神霊の宿り給う霊木である。」と記されており、夏越の大祓いの時節に当たり、

故事に因んで、三霊木をかかげた茅の輪をくぐり祈念することになっています。

茅の輪は、夏至の頃から7月第一週にかけ、拝殿の前に、

三ツ鳥居の形に似せた「三輪の茅の輪」が設けられ、

この期間に参拝者はこの茅の輪をくぐり、暑い季節の無病息災、

下半期を健康で過ごせるように祈ります。

三つの茅の輪

茅の輪のくぐり方

左が「榊の木」

一段高い中央が「杉の木」

神紋は「三杉」(神社幕の写真)

右が「松の木」

茅の輪の由来は蘇民将来という人が武塔神(むとうのかみ)の教えに従って、

茅(ちがや)で作った輪を身につけたところ疫病からの災厄を免れた故事によるものです。

神社では祈祷殿前に茅の輪を設置し、大祓の後で「三輪の茅の輪神事」として,拾遺集の

古歌「水無月の 夏越しの祓する人は 千歳の命 延ぶといふなり」 を唱えながら

神職・参列者全員が茅の輪をくぐります。

ご朱印

おまけ…

大神神社の手水舎の注水口ですが「酒樽」に蛇が巻き付き、その口から水が出ています。

御祭神「大物主大神」を表し、酒神神社に因んで酒樽なのでしょうか…

(日本三大酒神神社;大神神社と京都にある梅宮神社、松尾大社)

酒樽と言えば、神社にはよく清酒の薦被りの酒樽が献納されていますが、

大神神社には、現在、日経新聞の連載小説で掲載されている「山崎ウイスキーの樽」があり珍しい…。

三つ鳥居鳥居ですが…禁足地に建てられ当然に禁撮影で写真はありませんが、境内案内図に

記されていますので形状は確認できます…