7月31日(旧六月晦日)大祓「夏越祓(なごしのはらえ)」が厳粛に行われました。

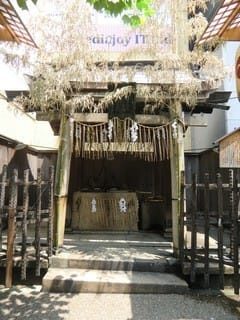

大神神社大鳥居の南側に位置する摂社綱越神社で行われ、

夏を無病息災で過ごすことを祈る「夏越(なごし)の祓」の祭典です。

綱越神社は平安時代の『延喜式神名帳』に記載される古社で祓戸の四神を祀り、

街道筋から大神神社に参拝する際に先ずお参りするお祓いの社です。

神社の名前の「綱越」は「夏越し」が訛ったものと言われます。

祭典名の「おんぱら祭」も「御祓い」の転訛で、神社は親しみを込めて

「おんぱらさん」と呼ばれています。

祭典では、大祓詞を神職が唱える間に神馬が境内を三周する「神馬(しんめ)引き」や、

「水無月の 夏越しの祓へ する人は 千歳の命 延ぶといふなり」という

古歌を唱えながら「茅の輪」をくぐるお祓いの神事が古式に則り行われます。

木立の中に本殿 綱越神社正面

本殿左側より 本殿右側より

東の茅の輪内側より大鳥居 西の茅の輪内側より大鳥居

東の茅の輪正面 西の茅の輪正面

引き馬の神馬 馬の背に神様の依代「金箔の御幣」

大祓詞の奏上される中、お社境内を三周します

茅の輪の横を通り、くぐりません

三周すると神馬の奉仕は終わります(後方に三輪山)

神事

巫女さんによる神楽「浦安の舞」

榊(さかき)の尖った枝先に神様が降りてくる依代(よりしろ)として榊

神楽の「楽太鼓」 神楽舞の「振鈴(神楽鈴)」

榊の依代を先頭に茅の輪くぐりが始まります

先ず正面の東の茅の輪をくぐります

境内を進み西の茅の輪くぐり三周します

参拝者は自由に人形(ひとがた)に託して罪・穢れを祓い遣り、息災を祈って

「水無月の 夏越の祓いする人は 千歳の命 延ぶといふなり」と

古歌を唱えながら神職に続きます。

神職は、三輪川での「垢離取り(禊ぎ)」、大神神社の「三鳥居に因んだ三連茅の輪」、

摂社綱越神社の「二つの茅の輪」、「三周する引き馬神事」

何れも珍しい神事は古式に則り斎行されています。

引馬に因んだ「駒繋松」があるらしいのですが…気が付きませんでした

また…雑記のおまけ…

①神楽鈴

招霊(おがたま)の木が原型と言われています。

和名は神道思想の「招霊」(おぎたま)から転化したもの。

日本神話においては天照大神の天岩戸隠れにおいて天岩戸の前で舞った

天鈿女命(アメノウズメノミコト)が手にしていたとされ、

古くには榊などとともに神前に供える木として用いられました。

このことから地方に於いては、真榊とも言います。

果実がはぜて中の真っ赤な種子が見える姿より

「神楽鈴」が考え出されたと伝えられています。

②大神神社の鳥居ですが、一の鳥居は、あの日本三大鳥居ではありません。

実は、綱越神社の前の細い小路が参道で、その奥に木造りの「一の鳥居」があります。

鳥居をくぐると小さな石の太鼓橋「渕本橋(ふちもとばし)」がかかり参道は続きます。

木造りの「一の鳥居」 「大和國一宮官幣大社大神神社」

小さな石の太鼓橋「渕本橋」

大神神社大鳥居の南側に位置する摂社綱越神社で行われ、

夏を無病息災で過ごすことを祈る「夏越(なごし)の祓」の祭典です。

綱越神社は平安時代の『延喜式神名帳』に記載される古社で祓戸の四神を祀り、

街道筋から大神神社に参拝する際に先ずお参りするお祓いの社です。

神社の名前の「綱越」は「夏越し」が訛ったものと言われます。

祭典名の「おんぱら祭」も「御祓い」の転訛で、神社は親しみを込めて

「おんぱらさん」と呼ばれています。

祭典では、大祓詞を神職が唱える間に神馬が境内を三周する「神馬(しんめ)引き」や、

「水無月の 夏越しの祓へ する人は 千歳の命 延ぶといふなり」という

古歌を唱えながら「茅の輪」をくぐるお祓いの神事が古式に則り行われます。

木立の中に本殿 綱越神社正面

本殿左側より 本殿右側より

東の茅の輪内側より大鳥居 西の茅の輪内側より大鳥居

東の茅の輪正面 西の茅の輪正面

引き馬の神馬 馬の背に神様の依代「金箔の御幣」

大祓詞の奏上される中、お社境内を三周します

茅の輪の横を通り、くぐりません

三周すると神馬の奉仕は終わります(後方に三輪山)

神事

巫女さんによる神楽「浦安の舞」

榊(さかき)の尖った枝先に神様が降りてくる依代(よりしろ)として榊

神楽の「楽太鼓」 神楽舞の「振鈴(神楽鈴)」

榊の依代を先頭に茅の輪くぐりが始まります

先ず正面の東の茅の輪をくぐります

境内を進み西の茅の輪くぐり三周します

参拝者は自由に人形(ひとがた)に託して罪・穢れを祓い遣り、息災を祈って

「水無月の 夏越の祓いする人は 千歳の命 延ぶといふなり」と

古歌を唱えながら神職に続きます。

神職は、三輪川での「垢離取り(禊ぎ)」、大神神社の「三鳥居に因んだ三連茅の輪」、

摂社綱越神社の「二つの茅の輪」、「三周する引き馬神事」

何れも珍しい神事は古式に則り斎行されています。

引馬に因んだ「駒繋松」があるらしいのですが…気が付きませんでした

また…雑記のおまけ…

①神楽鈴

招霊(おがたま)の木が原型と言われています。

和名は神道思想の「招霊」(おぎたま)から転化したもの。

日本神話においては天照大神の天岩戸隠れにおいて天岩戸の前で舞った

天鈿女命(アメノウズメノミコト)が手にしていたとされ、

古くには榊などとともに神前に供える木として用いられました。

このことから地方に於いては、真榊とも言います。

果実がはぜて中の真っ赤な種子が見える姿より

「神楽鈴」が考え出されたと伝えられています。

②大神神社の鳥居ですが、一の鳥居は、あの日本三大鳥居ではありません。

実は、綱越神社の前の細い小路が参道で、その奥に木造りの「一の鳥居」があります。

鳥居をくぐると小さな石の太鼓橋「渕本橋(ふちもとばし)」がかかり参道は続きます。

木造りの「一の鳥居」 「大和國一宮官幣大社大神神社」

小さな石の太鼓橋「渕本橋」