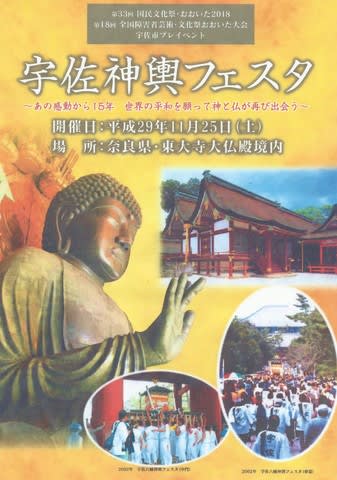

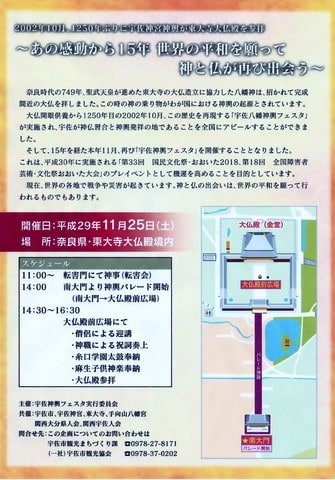

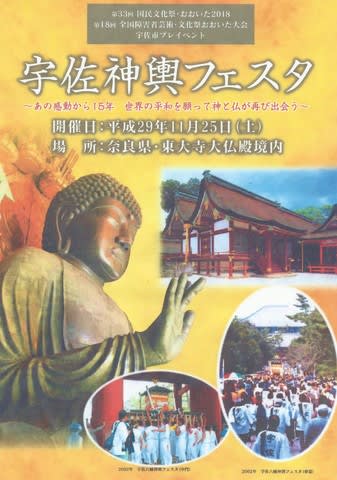

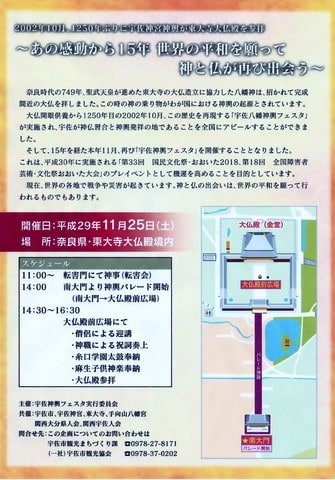

10月25日、東大寺縁の宇佐八幡宮による「宇佐神輿フェスタ」が、東大寺で開催されました。

2002年大仏建立1250年に際しても、宇佐八幡から神輿が来寧しており、15年振りの「神仏混淆」の祭礼です。

今回は、神輿とともに担ぎ手、囃子、神楽などに総勢300名余の市民の方が帯同されたそうです。

毎年10月5日には東大寺転害門において転害会(てがいえ)の法要が営まれています。

転害会は大仏造立の助援のために八幡神が九州・宇佐から影向(ようごう)した神迎えの様子を再現した行事といわれ、

かっては、東大寺(鎮守)八幡宮・手向山八幡の祭礼として、転害門を御旅所に神輿の渡御(とぎょ)行列や、舞楽の奉納など、

行事がおこなわれていました。

今回もまさにその再現、転害門中央に遠来の宇佐八幡神輿を鎮座し祭礼が行われました。

傍には、大分ナンバーのトラックが…「フェリーですか?」と聞くと「陸路です。」と。

「神輿中央の鳳凰も付けたまま運んだので、振動で飛び出さないかと気を使いました…。」と。

転害門から、お練りのスタート場所「南大門」へもトラックで移動

本日は、現在収蔵庫に保管している「手向山八幡宮御鳳輦(ごほうれん)」(国重要文化財)を元に制作した、

新たな神輿(みこし)のお披露目の日、大仏殿中門から手向山八幡宮までお渡りもありました。

中門から手向山八幡宮へ

手向山八幡によるの祭礼が終わると、メインの南大門から大仏殿に向けての「神輿のお練り」です。

(不覚、デジカメの電池切れ…以後の写真はガラケイのカメラ)

始まる前のセレモニー 宇佐市長、奈良市長などの挨拶

様々な法被

子供達が進路を浄め乍ら進みます

奉納される麻生子供神楽舞人、糸口学園太鼓奏者

子供神輿が続きます

神輿を先導する「大神杜女」

*「大神杜女(おおがのもりめ)」 八幡大神の禰宜尼(女禰宜)・大神朝臣杜女

勧請の際、八幡神に付き添って来寧、東大寺参拝の際、

天皇の乗物と同じである紫色の輿で参拝したとの故事の再現。

大神杜女が大仏を拝するため、紫の輿(こし)に乗って転害門(てがいもん)をくぐりました。

これが「神輿(みこし)」の始まりとされ。

宇佐は「神輿発祥の地」と言われています。

神輿が大仏殿参道を中門に向かいます

*神輿には白布の胴巻きが…

由来は分らないそうですが、古来より巻かれているそうです。子供神輿も同様です。

白い布を巻くのは、邪気等の良くないものから神様を守る、御霊が入った神輿を保護する、

勝手に扉が開かないように押さえている…いろいろな意味が考えられそうですが…。

中門前では東大寺僧侶による「迎講(むかえこう)」 「バラバラ心経」が唱えられます

般若心経…と思いきや、聞きなれない読経が耳に入ってきました。

大仏殿正面に子供神輿二基とともに奉安。 修祓

祝詞奏上 東大寺別当挨拶

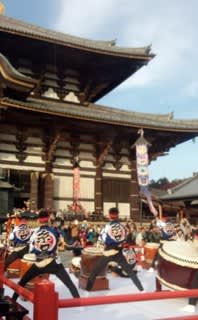

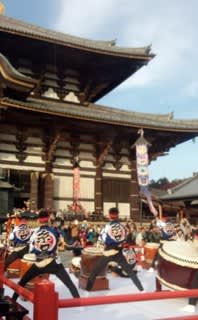

麻生子供神楽奉納 糸口学園太鼓奉納

ここでも東大寺僧侶による

「バラバラ心経」読経と焼香

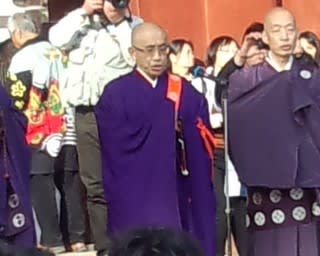

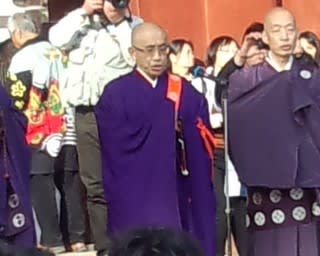

宇佐神宮宮司、東大寺別当など神官、僧侶が一堂に

神仏習合の風景です

大仏殿中門を潜り退堂

中門で最後の差し上げ 南大門に向かう

神輿のお見送り

フィナーレは狭川東大寺別当が輿に乗り南大門に向かわれた。

おまけ

子供の使う浄めの水の入った桶

待機中の輿と子供神輿 待機中の宇佐八幡神輿の鳳凰

子供神輿は「橋津神社」の祭礼のもの

東大寺の紅葉

大佛池(正倉院大池)付近

手向山八幡手水屋 ねこ段(猫坂)上からの大仏殿

東大寺鏡池に映る中門・大仏殿(金堂)

鹿も参道で新しい神輿をお出迎え

【大分合同新聞の記事転載】

宇佐神宮のみこしが東大寺参拝

「国民文化祭なら2017」が開かれている奈良市の東大寺で25日、宇佐神輿(みこし)フェスタがあり、

子供みこしを含む宇佐神宮の3基が登場した。東大寺大仏の開眼供養があった8世紀半ばのみこし参拝を古都で再現し、

多くの歴史ファンが見守った。来秋は大分県が開催地となる国民文化祭のアピールを兼ね、担ぎ手たちが荘厳に練り歩いた。

宇佐市から若宮みこし1基、子どもみこし2基、大神杜女(おおがのもりめ)役の佐矢彩華さん(24)をはじめとする

総勢300人が南大門から大仏殿前広場までパレード。

にぎやかな道行きばやしにのせて、担ぎ手が威勢よく「わっしょい、わっしょい」と掛け声を響かせた。

好天の週末とあって参道を埋めた観光客が歴史絵巻を写真やビデオに収めていた。

大仏殿前広場では東大寺僧侶の迎講(むかえこう)や宇佐神宮の神職による祝詞、

糸口学園の太鼓、麻生子供神楽を奉納し、全員で大仏殿を参拝した。

東大寺の狭川普文(さがわふもん)・第222世別当(住職)が「来年は大分県で国民文化祭があり、ご縁が巡ってきた。

大仏さまともども1300年近い深いつながりをかみしめることができた」とあいさつ。

みこしフェスタ実行委員会の里見和俊会長(63)は「多くの子どもたちが貴重な体験をしたと思う。

神仏習合やみこし発祥という歴史を知ってもらえた」と満足そうだった。

宇佐神宮からは2002年にも東大寺でみこしと市民が参列。両市は友好都市協定を結び、交流を深めている。

<メモ>

「続日本紀」などによると、大仏鋳造の成就のため、聖武天皇の使者が宇佐の八幡神に祈願。

八幡神は神託「われ天神地祇(てんしんちぎ)を率(ひき)い、必ず成し奉(たてまつ)る。

銅の湯を水となし、わが身を草木に交(まじ)えて障(さわ)ることなくなさん」という託宣がを出して協力を誓い、

大仏が完成する前の749年、八幡神や禰宜尼(ねぎに)大神杜女らをのせたみこしで大仏を拝したという。

宇佐八幡宮は全国4万社に及ぶ総本宮ですが、「東大寺の鎮守八幡宮(現・手向山八幡宮)」が勧請最初と言われています。

2002年大仏建立1250年に際しても、宇佐八幡から神輿が来寧しており、15年振りの「神仏混淆」の祭礼です。

今回は、神輿とともに担ぎ手、囃子、神楽などに総勢300名余の市民の方が帯同されたそうです。

毎年10月5日には東大寺転害門において転害会(てがいえ)の法要が営まれています。

転害会は大仏造立の助援のために八幡神が九州・宇佐から影向(ようごう)した神迎えの様子を再現した行事といわれ、

かっては、東大寺(鎮守)八幡宮・手向山八幡の祭礼として、転害門を御旅所に神輿の渡御(とぎょ)行列や、舞楽の奉納など、

行事がおこなわれていました。

今回もまさにその再現、転害門中央に遠来の宇佐八幡神輿を鎮座し祭礼が行われました。

傍には、大分ナンバーのトラックが…「フェリーですか?」と聞くと「陸路です。」と。

「神輿中央の鳳凰も付けたまま運んだので、振動で飛び出さないかと気を使いました…。」と。

転害門から、お練りのスタート場所「南大門」へもトラックで移動

本日は、現在収蔵庫に保管している「手向山八幡宮御鳳輦(ごほうれん)」(国重要文化財)を元に制作した、

新たな神輿(みこし)のお披露目の日、大仏殿中門から手向山八幡宮までお渡りもありました。

中門から手向山八幡宮へ

鳥居を潜り参道を進む新調の神輿

拝殿に奉安された神輿

神輿は高さ約2・4メートル、

幅約1・2メートルの大きさ。

天皇が乗る形式の紫の錦と御聖体の鏡が特徴

来年の手向山八幡宮による「転害会」では、新調の神輿が転害門に祀られるそうです。

拝殿に奉安された神輿

神輿は高さ約2・4メートル、

幅約1・2メートルの大きさ。

天皇が乗る形式の紫の錦と御聖体の鏡が特徴

来年の手向山八幡宮による「転害会」では、新調の神輿が転害門に祀られるそうです。

手向山八幡によるの祭礼が終わると、メインの南大門から大仏殿に向けての「神輿のお練り」です。

(不覚、デジカメの電池切れ…以後の写真はガラケイのカメラ)

始まる前のセレモニー 宇佐市長、奈良市長などの挨拶

様々な法被

子供達が進路を浄め乍ら進みます

奉納される麻生子供神楽舞人、糸口学園太鼓奏者

子供神輿が続きます

神輿を先導する「大神杜女」

*「大神杜女(おおがのもりめ)」 八幡大神の禰宜尼(女禰宜)・大神朝臣杜女

勧請の際、八幡神に付き添って来寧、東大寺参拝の際、

天皇の乗物と同じである紫色の輿で参拝したとの故事の再現。

大神杜女が大仏を拝するため、紫の輿(こし)に乗って転害門(てがいもん)をくぐりました。

これが「神輿(みこし)」の始まりとされ。

宇佐は「神輿発祥の地」と言われています。

神輿が大仏殿参道を中門に向かいます

*神輿には白布の胴巻きが…

由来は分らないそうですが、古来より巻かれているそうです。子供神輿も同様です。

白い布を巻くのは、邪気等の良くないものから神様を守る、御霊が入った神輿を保護する、

勝手に扉が開かないように押さえている…いろいろな意味が考えられそうですが…。

中門前では東大寺僧侶による「迎講(むかえこう)」 「バラバラ心経」が唱えられます

般若心経…と思いきや、聞きなれない読経が耳に入ってきました。

「バラバラ心経」

鎌倉時代に東大寺の僧が大仏様やお堂を復興するために勧進を行っていたころ、

偽坊主が勧進と偽り横行するようになったことから、般若心経をバラバラに組み合わせて

僧侶に暗号のような経を読ませ、東大寺の僧かを証明するためにつくられたお経なのだとか。

「口伝」で東大寺の僧侶のみが唱えることができるそうです。

10月5日東大寺の八幡殿での「僧形八幡神像」前での法要で唱えられているそうです。

今回も八幡神に因み唱えられたそうです。

鎌倉時代に東大寺の僧が大仏様やお堂を復興するために勧進を行っていたころ、

偽坊主が勧進と偽り横行するようになったことから、般若心経をバラバラに組み合わせて

僧侶に暗号のような経を読ませ、東大寺の僧かを証明するためにつくられたお経なのだとか。

「口伝」で東大寺の僧侶のみが唱えることができるそうです。

10月5日東大寺の八幡殿での「僧形八幡神像」前での法要で唱えられているそうです。

今回も八幡神に因み唱えられたそうです。

大仏殿正面に子供神輿二基とともに奉安。 修祓

祝詞奏上 東大寺別当挨拶

麻生子供神楽奉納 糸口学園太鼓奉納

ここでも東大寺僧侶による

「バラバラ心経」読経と焼香

宇佐神宮宮司、東大寺別当など神官、僧侶が一堂に

神仏習合の風景です

大仏殿中門を潜り退堂

中門で最後の差し上げ 南大門に向かう

神輿のお見送り

フィナーレは狭川東大寺別当が輿に乗り南大門に向かわれた。

おまけ

子供の使う浄めの水の入った桶

待機中の輿と子供神輿 待機中の宇佐八幡神輿の鳳凰

子供神輿は「橋津神社」の祭礼のもの

東大寺の紅葉

大佛池(正倉院大池)付近

手向山八幡手水屋 ねこ段(猫坂)上からの大仏殿

東大寺鏡池に映る中門・大仏殿(金堂)

鹿も参道で新しい神輿をお出迎え

【大分合同新聞の記事転載】

宇佐神宮のみこしが東大寺参拝

「国民文化祭なら2017」が開かれている奈良市の東大寺で25日、宇佐神輿(みこし)フェスタがあり、

子供みこしを含む宇佐神宮の3基が登場した。東大寺大仏の開眼供養があった8世紀半ばのみこし参拝を古都で再現し、

多くの歴史ファンが見守った。来秋は大分県が開催地となる国民文化祭のアピールを兼ね、担ぎ手たちが荘厳に練り歩いた。

宇佐市から若宮みこし1基、子どもみこし2基、大神杜女(おおがのもりめ)役の佐矢彩華さん(24)をはじめとする

総勢300人が南大門から大仏殿前広場までパレード。

にぎやかな道行きばやしにのせて、担ぎ手が威勢よく「わっしょい、わっしょい」と掛け声を響かせた。

好天の週末とあって参道を埋めた観光客が歴史絵巻を写真やビデオに収めていた。

大仏殿前広場では東大寺僧侶の迎講(むかえこう)や宇佐神宮の神職による祝詞、

糸口学園の太鼓、麻生子供神楽を奉納し、全員で大仏殿を参拝した。

東大寺の狭川普文(さがわふもん)・第222世別当(住職)が「来年は大分県で国民文化祭があり、ご縁が巡ってきた。

大仏さまともども1300年近い深いつながりをかみしめることができた」とあいさつ。

みこしフェスタ実行委員会の里見和俊会長(63)は「多くの子どもたちが貴重な体験をしたと思う。

神仏習合やみこし発祥という歴史を知ってもらえた」と満足そうだった。

宇佐神宮からは2002年にも東大寺でみこしと市民が参列。両市は友好都市協定を結び、交流を深めている。

<メモ>

「続日本紀」などによると、大仏鋳造の成就のため、聖武天皇の使者が宇佐の八幡神に祈願。

八幡神は神託「われ天神地祇(てんしんちぎ)を率(ひき)い、必ず成し奉(たてまつ)る。

銅の湯を水となし、わが身を草木に交(まじ)えて障(さわ)ることなくなさん」という託宣がを出して協力を誓い、

大仏が完成する前の749年、八幡神や禰宜尼(ねぎに)大神杜女らをのせたみこしで大仏を拝したという。

宇佐八幡宮は全国4万社に及ぶ総本宮ですが、「東大寺の鎮守八幡宮(現・手向山八幡宮)」が勧請最初と言われています。