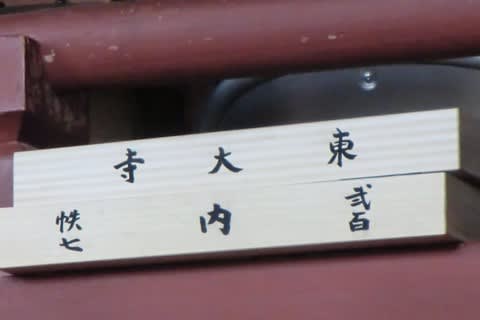

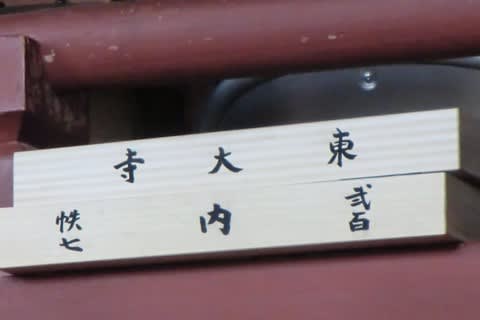

生憎の雨空の中、「仏法興隆花まつり千僧法要」が東大寺大仏殿で営まれました。

この法要は、昭和43年4月26日より毎年続けられている法要で全国各地域・各宗派から、

多くの僧侶が参集し、宗派の垣根を越えお互いを尊重し合い、慶讃の一般の人々と集い、営まれています。

天気が良ければ、南大門の傍の、金鐘ホールからの500人以上の一大行列で大仏殿まで繰り広げられたそうですが、

今回は、雨のため中門から傘をさしての大仏殿への入堂でした。

太鼓が大仏殿にとどろき、雅楽が奏でられ、法螺貝の音とともに、次々と入堂してきます。

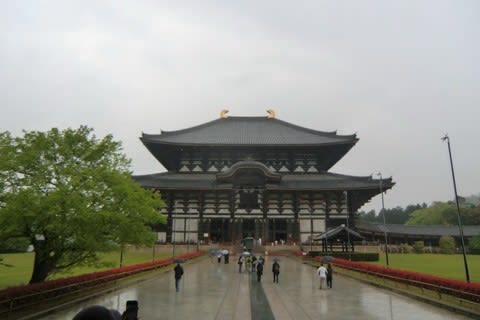

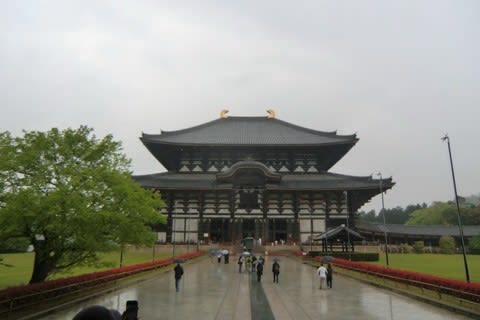

雨に煙る大仏殿

大佛・毘盧遮那仏

待機する楽人 雅楽の笙と温度保治用の電気コンロ器

両翼の法螺貝の音に迎えられ、僧侶が続々と入堂

大佛の台座周辺は、僧侶で埋め尽くされます

撒かれた散華

法螺吹奏と導師(モニター映像の写真)

準備された般若心経と経箱です。何巻あるのでしょう…

これぞ大般若転読と思わせる数です。堂内の参詣者にも僧侶が廻って転読の風で祈祷。

各宗派の団体が声明、念仏などを大佛様の前で唱えます。(読経写真はモニター映像)

法要が終わって

花まつり千僧法要

大仏殿法要 次第

先、 開式の辞 司 会

次、 惣 礼 会長行発声

次、 法螺吹奏 金峯山青年僧の会

次、 声明散華 天台仏教青年連盟

次、 大衆着座

次、 表 白

次、 開経偈

次、 加盟団体法要

声明(四智梵語) 全真言宗青年連盟

声明念仏 融通念仏宗青年会

般若心経 全国曹洞宗青年会

大般若経転読

妙法蓮華経観世音菩薩普門品偈

木 剣 全国日蓮宗青年会

念 仏 全国浄土宗青年会

次、 回 向

次、 四弘誓願(しぐせいがん)

次、 法螺吹奏 金峯山青年僧の会

次、 大衆起立

次、 惣 礼 会長行発声

次、 閉式の辞 司 会

終了後、アショカピラー法要

この像はブッダによる初転法輪(初めての説法)の地で知られる

サルナートの獅子柱頭・アショカピラーを模ったものです。

インドのアショカ王が建立した石柱「アショカピラー」の頭部を復元した3匹の獅子の記念碑です

1988年に法要を記念してこの宝塔が建立されました。

今、世界ではイスラム国によるテロ事件が頻発し、多くの人々が殺傷され、被害者、難民問題が生じる中、

国内の宗教者が一堂に会し、平和を祈願、東北はじめ震災で命を亡くされた方々を追悼する場があることは

素晴らしいことです。

日本人こそ「神仏習合」、「拘らない心」を世界に発信していかねばならない…と感じました。

世界の宗教指導者が延暦寺(大津市)に集う「比叡山宗教サミット」が30周年を記念し、

今年8月に「世界宗教者平和の祈りの集い」が同寺や京都市で開かれるそうです。

行けるものなら行ってみたいと思っています。

帰路こんな光景も…

鹿が松の新芽を…口の中、松ヤニ大丈夫?

この法要は、昭和43年4月26日より毎年続けられている法要で全国各地域・各宗派から、

多くの僧侶が参集し、宗派の垣根を越えお互いを尊重し合い、慶讃の一般の人々と集い、営まれています。

天気が良ければ、南大門の傍の、金鐘ホールからの500人以上の一大行列で大仏殿まで繰り広げられたそうですが、

今回は、雨のため中門から傘をさしての大仏殿への入堂でした。

太鼓が大仏殿にとどろき、雅楽が奏でられ、法螺貝の音とともに、次々と入堂してきます。

雨に煙る大仏殿

大佛・毘盧遮那仏

待機する楽人 雅楽の笙と温度保治用の電気コンロ器

両翼の法螺貝の音に迎えられ、僧侶が続々と入堂

大佛の台座周辺は、僧侶で埋め尽くされます

撒かれた散華

法螺吹奏と導師(モニター映像の写真)

準備された般若心経と経箱です。何巻あるのでしょう…

これぞ大般若転読と思わせる数です。堂内の参詣者にも僧侶が廻って転読の風で祈祷。

各宗派の団体が声明、念仏などを大佛様の前で唱えます。(読経写真はモニター映像)

法要が終わって

花まつり千僧法要

大仏殿法要 次第

先、 開式の辞 司 会

次、 惣 礼 会長行発声

次、 法螺吹奏 金峯山青年僧の会

次、 声明散華 天台仏教青年連盟

次、 大衆着座

次、 表 白

次、 開経偈

次、 加盟団体法要

声明(四智梵語) 全真言宗青年連盟

声明念仏 融通念仏宗青年会

般若心経 全国曹洞宗青年会

大般若経転読

妙法蓮華経観世音菩薩普門品偈

木 剣 全国日蓮宗青年会

念 仏 全国浄土宗青年会

次、 回 向

次、 四弘誓願(しぐせいがん)

次、 法螺吹奏 金峯山青年僧の会

次、 大衆起立

次、 惣 礼 会長行発声

次、 閉式の辞 司 会

終了後、アショカピラー法要

この像はブッダによる初転法輪(初めての説法)の地で知られる

サルナートの獅子柱頭・アショカピラーを模ったものです。

インドのアショカ王が建立した石柱「アショカピラー」の頭部を復元した3匹の獅子の記念碑です

1988年に法要を記念してこの宝塔が建立されました。

今、世界ではイスラム国によるテロ事件が頻発し、多くの人々が殺傷され、被害者、難民問題が生じる中、

国内の宗教者が一堂に会し、平和を祈願、東北はじめ震災で命を亡くされた方々を追悼する場があることは

素晴らしいことです。

日本人こそ「神仏習合」、「拘らない心」を世界に発信していかねばならない…と感じました。

世界の宗教指導者が延暦寺(大津市)に集う「比叡山宗教サミット」が30周年を記念し、

今年8月に「世界宗教者平和の祈りの集い」が同寺や京都市で開かれるそうです。

行けるものなら行ってみたいと思っています。

帰路こんな光景も…

鹿が松の新芽を…口の中、松ヤニ大丈夫?