雨の中、京都駅前から比叡山ドライブバスで延暦寺バスセンター、山内シャトルバスに乗継ぎ西塔へ。

相応和尚一千年御遠忌を記念して、「秘仏本尊釈迦如来」が、三十三年振りの御開帳とのことで拝観に。

パンフレット

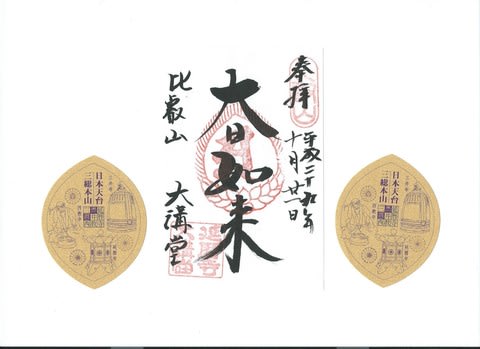

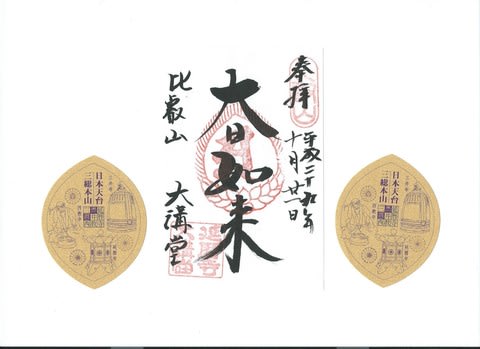

内陣特別参拝のお守り散華とご朱印

散華の蓮台に置かれた種字

多聞天 持国天

(ベイ) (ジ)

釈迦如来

(バク)

広目天 増長天

(ビ) (ビ)

(増長天と広目天の種字は同じ)

案内のパネル(写真撮影可)

須弥壇

釈迦三尊はお厨子の中

須弥壇の後方に、不動明王

その隣には、通常は前立の

釈迦如来金像が置かれてる

神仏習合の歴史を語るように、

内陣には神仏四っの祠があります

文殊菩薩

八所明神

神様は通常、鏡として祀られていますが

この祠にはそれぞれのお姿(神像)です

山王七社

西本宮 大己貴神(大国主神・大物主神)

東本宮 大山咋神(山末之大主神)

宇佐宮 田心姫神

牛尾宮 大山咋神荒魂

白山宮 菊理姫神

樹下宮 鴨玉依姫神

三宮宮 鴨玉依姫神荒魂

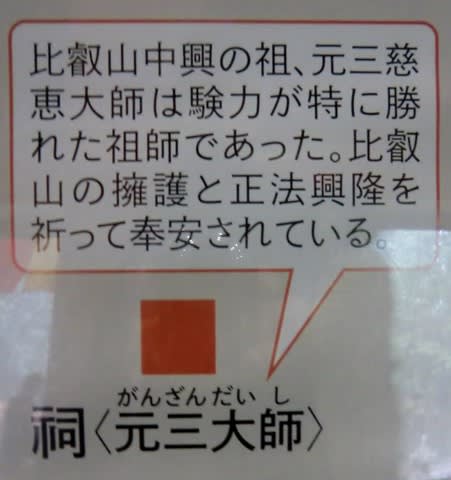

元三大師

比叡山の十八代座主元三慈恵大師良源(元三大師・912~985)は

仏教各宗の寺院・神社で行われている「おみくじ」の創始者です。

天台宗の”中興の祖”といわれ、数々の霊験や説話が残っていて、

降魔大師、角大師、豆大師などの異名で呼ばれることもあります。

西塔を巡ります

バスを降りて西塔釈迦堂へ

名僧となった僧達の修学の地

(南谷南上坊跡・後の真蔵院跡)

親鸞聖人ご修行之地

真盛上人修学の地

左に常行堂(本尊 阿弥陀如来)、右に法華堂(本尊 普賢菩薩)

左右のお堂が中央の廊下で繋がっています。

弁慶が中央の渡り廊下を荷なったとかで「にない堂」とも言います。

ここは非公開です。

「只今、常行三昧の修行中ですので立ち入り禁止」の掲示

西塔 政所

延暦寺学問所

「止観道場」

参道を下ると釈迦堂が見えます

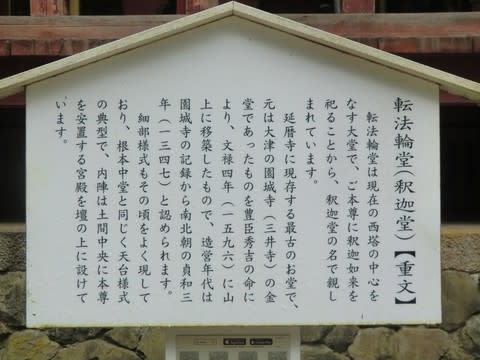

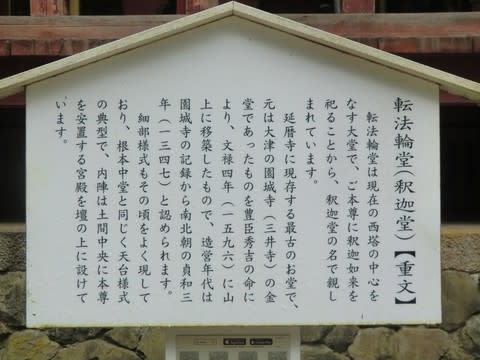

駒札によると、転法輪堂が正式の名前で、園城寺金堂が移築されたもの

「止観道場」、「常行三昧」、「法華三昧」の場所に相応しい、静寂な杉木立

バスを待っていると、目の前の山に「弁慶杉」が見えました。

「弁慶水」、「にない堂」、「弁慶杉」など弁慶に纏わる伝説が

多くありますね。

法要の次第

撒かれた記念の散華とご朱印。

合同法要なので、三本山の散華が纏めて撒かれました。

奉納された「おはら風の盆」の途中で帰途についたので、

残念ながら、各本山の散華は、いただけませんでした…。

(仏教には門外漢であり、説明記載は各種HPからの寄せ集めになりました。)

相応和尚一千年御遠忌を記念して、「秘仏本尊釈迦如来」が、三十三年振りの御開帳とのことで拝観に。

パンフレット

内陣特別参拝のお守り散華とご朱印

散華の蓮台に置かれた種字

多聞天 持国天

(ベイ) (ジ)

釈迦如来

(バク)

広目天 増長天

(ビ) (ビ)

(増長天と広目天の種字は同じ)

堂内の仏様は、散華の種字からは護法神としての「四天王」かと思いましたが…

堂内には広目天、多聞天(毘沙門天)が居られません…。

本来は、この四天王が配置されていたのですが、国宝指定で、今は、国宝殿に置かれているとのことです。

今のこの配置は、「梵天と帝釈天」が一対、「持国天と増長天」を一対としたものとのこと。

堂内には広目天、多聞天(毘沙門天)が居られません…。

本来は、この四天王が配置されていたのですが、国宝指定で、今は、国宝殿に置かれているとのことです。

今のこの配置は、「梵天と帝釈天」が一対、「持国天と増長天」を一対としたものとのこと。

案内のパネル(写真撮影可)

須弥壇

釈迦三尊はお厨子の中

須弥壇の後方に、不動明王

その隣には、通常は前立の

釈迦如来金像が置かれてる

神仏習合の歴史を語るように、

内陣には神仏四っの祠があります

文殊菩薩

八所明神

神様は通常、鏡として祀られていますが

この祠にはそれぞれのお姿(神像)です

山王七社

西本宮 大己貴神(大国主神・大物主神)

東本宮 大山咋神(山末之大主神)

宇佐宮 田心姫神

牛尾宮 大山咋神荒魂

白山宮 菊理姫神

樹下宮 鴨玉依姫神

三宮宮 鴨玉依姫神荒魂

元三大師

比叡山の十八代座主元三慈恵大師良源(元三大師・912~985)は

仏教各宗の寺院・神社で行われている「おみくじ」の創始者です。

天台宗の”中興の祖”といわれ、数々の霊験や説話が残っていて、

降魔大師、角大師、豆大師などの異名で呼ばれることもあります。

内陣特別拝観の受付、パネル前で説明を受けた後、

記念のお守り散華を手に合掌し「灑水」を受け入堂します。

灑水(しゃすい)は身や心を清め、仏性を呼び起こすので、

加持香水とも呼ばれています。

須弥壇のお厨子の、左に「般若十六善神並びに深沙大将」

右に「般若十六善神並びに玄奘三蔵」が配置されており、

内陣を幾重にも、護法神達が御本尊をお護りしています。

十六善神とは四天王と十二神将と合わせた合計十六名の

般若経を守る夜叉神とされる護法善神のことです。

四天王と十二神将のみではなく正面に

玄奘三蔵と深沙大将が左右対称で登場しています。

(Wikipediaより)

御開帳のお釈迦様とは、外陣から結縁五色紐で結ばれます。

記念のお守り散華を手に合掌し「灑水」を受け入堂します。

灑水(しゃすい)は身や心を清め、仏性を呼び起こすので、

加持香水とも呼ばれています。

須弥壇のお厨子の、左に「般若十六善神並びに深沙大将」

右に「般若十六善神並びに玄奘三蔵」が配置されており、

内陣を幾重にも、護法神達が御本尊をお護りしています。

十六善神とは四天王と十二神将と合わせた合計十六名の

般若経を守る夜叉神とされる護法善神のことです。

四天王と十二神将のみではなく正面に

玄奘三蔵と深沙大将が左右対称で登場しています。

(Wikipediaより)

御開帳のお釈迦様とは、外陣から結縁五色紐で結ばれます。

西塔を巡ります

バスを降りて西塔釈迦堂へ

名僧となった僧達の修学の地

(南谷南上坊跡・後の真蔵院跡)

親鸞聖人ご修行之地

真盛上人修学の地

左に常行堂(本尊 阿弥陀如来)、右に法華堂(本尊 普賢菩薩)

左右のお堂が中央の廊下で繋がっています。

弁慶が中央の渡り廊下を荷なったとかで「にない堂」とも言います。

ここは非公開です。

「只今、常行三昧の修行中ですので立ち入り禁止」の掲示

西塔 政所

延暦寺学問所

「止観道場」

参道を下ると釈迦堂が見えます

駒札によると、転法輪堂が正式の名前で、園城寺金堂が移築されたもの

「止観道場」、「常行三昧」、「法華三昧」の場所に相応しい、静寂な杉木立

バスを待っていると、目の前の山に「弁慶杉」が見えました。

「弁慶水」、「にない堂」、「弁慶杉」など弁慶に纏わる伝説が

多くありますね。

東塔の大講堂を参拝し、「天台三総本山合同法要」で唱えられる

「法華三昧」を聴聞しました。

天台宗総本山延暦寺、

天台寺門宗総本山三井寺(園城寺)、

天台真盛宗総本山西教寺

の大津市にある天台宗三総本山による合同法要です。

一つのお経を三本山で分担しそれぞれの特徴を出しながら唱えるという、

珍しい合同法要です。

延暦寺のオーソドックスな唱え方、三井寺の独特の節回し、

特に西教寺による、経本を両手で持ち、歩みながら

強弱に唱える「行道」は初めて拝見しました。

「行道」とは

列を作って念仏や経本を読経しながら本尊や仏堂の周りを右に回って

供養礼拝すること。

「右に回る」のは

仏教語では、右に回る事を右遶(うにょう)と言い、順転と言います。

左に回る事は左遶・逆転で、「やってはいけない事」とされました。

古来、インドでは、右手を「浄」・左手を「不浄」とみなす宗教観があります。

キリスト教でも「左手を悪魔の手」と言うそうです。

以前、元興寺の堂内で

『佛教は、「右優位」が基本です。「右巡」とか「右進左退」といいます。

つまり「右回り(時計回り)」で「右足」からです。

合掌は右手仏と左手衆生の合体です。』と貼紙されていました。

「法華三昧」を聴聞しました。

天台宗総本山延暦寺、

天台寺門宗総本山三井寺(園城寺)、

天台真盛宗総本山西教寺

の大津市にある天台宗三総本山による合同法要です。

一つのお経を三本山で分担しそれぞれの特徴を出しながら唱えるという、

珍しい合同法要です。

延暦寺のオーソドックスな唱え方、三井寺の独特の節回し、

特に西教寺による、経本を両手で持ち、歩みながら

強弱に唱える「行道」は初めて拝見しました。

「行道」とは

列を作って念仏や経本を読経しながら本尊や仏堂の周りを右に回って

供養礼拝すること。

「右に回る」のは

仏教語では、右に回る事を右遶(うにょう)と言い、順転と言います。

左に回る事は左遶・逆転で、「やってはいけない事」とされました。

古来、インドでは、右手を「浄」・左手を「不浄」とみなす宗教観があります。

キリスト教でも「左手を悪魔の手」と言うそうです。

以前、元興寺の堂内で

『佛教は、「右優位」が基本です。「右巡」とか「右進左退」といいます。

つまり「右回り(時計回り)」で「右足」からです。

合掌は右手仏と左手衆生の合体です。』と貼紙されていました。

法要の次第

次第には「法華三昧之攸」とありますが…

天台宗の法要儀礼では、法華三昧(ほっけざんまい。法華経を読誦し、懺悔し、滅罪生善の規範とする)と

常行三昧(じょうぎょうざんまい。阿弥陀経を読誦し、往生極楽の指南とする)の二法が常用されます。

釈迦堂への参道に修行の場として、にない堂(常行堂、法華堂)がありました…。

少し調べてみました

叡山で最も歴史の古い、基本的な修行に「四種三昧(ししゅざんまい)」。

①常坐三昧・②常行三昧・③半行半坐三昧・④非行非坐三昧の四種があります。

①常坐三昧は、静寂な堂内に一人で入堂し、坐禅に没頭

②常行三昧は、念仏をとなえながら、本尊阿弥陀仏の周囲をまわり続ける

③半行半坐三昧には、方等三昧と法華三昧があり、比叡山では法華三昧が行なわれています。

五体投地や法華経の読誦からなり、歩いたり坐ったりしながら行をする

④非行非坐三昧は、毎日の生活そのものが修行となります。

期間や行法が定まっていないので、かたちを超えた本質に通じなければならず、必ずしも容易とはいえません。

天台宗の法要儀礼では、法華三昧(ほっけざんまい。法華経を読誦し、懺悔し、滅罪生善の規範とする)と

常行三昧(じょうぎょうざんまい。阿弥陀経を読誦し、往生極楽の指南とする)の二法が常用されます。

釈迦堂への参道に修行の場として、にない堂(常行堂、法華堂)がありました…。

少し調べてみました

叡山で最も歴史の古い、基本的な修行に「四種三昧(ししゅざんまい)」。

①常坐三昧・②常行三昧・③半行半坐三昧・④非行非坐三昧の四種があります。

①常坐三昧は、静寂な堂内に一人で入堂し、坐禅に没頭

②常行三昧は、念仏をとなえながら、本尊阿弥陀仏の周囲をまわり続ける

③半行半坐三昧には、方等三昧と法華三昧があり、比叡山では法華三昧が行なわれています。

五体投地や法華経の読誦からなり、歩いたり坐ったりしながら行をする

④非行非坐三昧は、毎日の生活そのものが修行となります。

期間や行法が定まっていないので、かたちを超えた本質に通じなければならず、必ずしも容易とはいえません。

撒かれた記念の散華とご朱印。

合同法要なので、三本山の散華が纏めて撒かれました。

奉納された「おはら風の盆」の途中で帰途についたので、

残念ながら、各本山の散華は、いただけませんでした…。

(仏教には門外漢であり、説明記載は各種HPからの寄せ集めになりました。)