訪問日 令和6年5月25日

法華山 一乗寺

寺号標

久し振りに国宝の三重塔を観たいと思い訪れた

何年ぶりかなと調べて見ると平成26年(2014年)10月に訪れていた

境内図

受付所で拝観料を払う

「ありがとうございます。よくお参りくださいました」と気持ちの良い挨拶をされる

石造笠塔婆(兵庫県指定文化財)

鎌倉時代末期、正和5年(1316年)12月21日造

銘文の奉献先には「金輪聖主」とある

山号の由来

一乗寺を開山した法道仙人は、天竺(インド)から紫の雲に乗って飛来したとされる伝説的人物

法道は日本へ飛来し、播州賀茂郡(兵庫県加西市)に八葉蓮華(8枚の花弁を持つハスの花)の形をした霊山を見出した

そこへ降り立ち、法華経の霊山という意味で「法華山」と号したという

ここから急な階段が続くが、境内図によると違う道もあるようだ

今回は階段の無い道を選んだ

太子堂

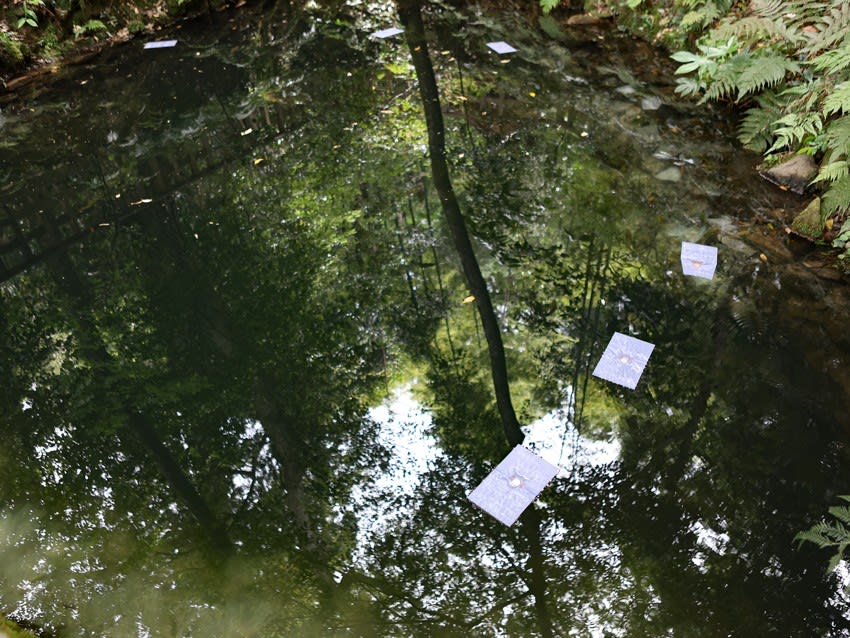

放水池

写真の方が実際の風景より綺麗に見える

緑に囲まれた緩い坂道を進む

途中、階段につながる道もあるが、そのまま進むことにした

(体感的には階段の方が楽な感じもする)

階段の無い道は「本堂裏」につながっている

呼吸を整えながら、本堂裏を歩き、堂宇を確認する

護法堂(重要文化財)

鎌倉後期、1275年~1332年の建立

一間社隅木入春日造、檜皮葺

妙見堂(重要文化財)

室町後期、1467年~1572年の建立

三間社流造、檜皮葺

弁天堂(重要文化財)

妙見堂の左に並んで建つ

室町中期、1393年~1466年の建立

一間社隅木入春日造、檜皮葺

手水舎

本堂<大悲閣・金堂>(重要文化財)

江戸前期、寛永5年(1628年)に姫路藩主本多忠政の援助で再建された

懸造、桁行九間、梁間八間、一重、入母屋造、本瓦葺、背面閼伽棚附属

瓦葺の屋根の色が気になったので撮ってみた

本堂側面から堂内に入る

扁額には「大悲閣」

初代の本堂(金堂)は白雉元年(650年)孝徳天皇の勅願によって創建

二代目の本堂は建武2年(1335)後醍醐天皇の勅願で再建され大講堂と呼ばれた

三代目の本堂は兵火による焼失後、永禄5年(1562年)守護赤松義裕により建立

四代目の今の本堂は寛永5年(1628年)姫路藩主本多美濃守忠政により建立

堂内 外陣の様子

本尊:聖観音立像(重要文化財)

内陣は撮影禁止だが外陣は大丈夫のようだ

奉納額

格天井の板には江戸時代のものという木札(納め札)がびっしりと打ち付けられていて、綺麗な模様に見える

この木札や紙札を打ち付ける習慣から「札を打ち付ける所」=「札所」という由来になったそうだ

三重塔(国宝)

懸造の本堂欄干から国宝の三重塔を眺める

一乗寺の魅力はこの三重塔を上から下まで任意の高さから拝観できることだ

高さ21.8mの「相輪」を他ではこのように撮ることはできない

鐘楼(兵庫県指定文化財)

本堂と同じく、寛永5年(1628年)姫路藩主本多美濃守忠政により再建

本堂から梵鐘を撮る

三重塔(国宝)

塔を眺めながら階段を下りる

相輪の下部にある半球状の部材の銘から、承安元年(1171年)の建立と判明

塔身部の逓減率(初重から三重に向かって小さくなる率)の大きい点が特色である

日差しが強すぎデジカメには負担が大きい

常行堂(阿弥陀堂)

聖武天皇勅願建立

天文22年(1553)再建、明治初年度再々建着手

最後の急階段を慎下り下り、駐車場へ戻る

撮影 令和6年5月25日

法華山 一乗寺

寺号標

久し振りに国宝の三重塔を観たいと思い訪れた

何年ぶりかなと調べて見ると平成26年(2014年)10月に訪れていた

境内図

受付所で拝観料を払う

「ありがとうございます。よくお参りくださいました」と気持ちの良い挨拶をされる

石造笠塔婆(兵庫県指定文化財)

鎌倉時代末期、正和5年(1316年)12月21日造

銘文の奉献先には「金輪聖主」とある

山号の由来

一乗寺を開山した法道仙人は、天竺(インド)から紫の雲に乗って飛来したとされる伝説的人物

法道は日本へ飛来し、播州賀茂郡(兵庫県加西市)に八葉蓮華(8枚の花弁を持つハスの花)の形をした霊山を見出した

そこへ降り立ち、法華経の霊山という意味で「法華山」と号したという

ここから急な階段が続くが、境内図によると違う道もあるようだ

今回は階段の無い道を選んだ

太子堂

放水池

写真の方が実際の風景より綺麗に見える

緑に囲まれた緩い坂道を進む

途中、階段につながる道もあるが、そのまま進むことにした

(体感的には階段の方が楽な感じもする)

階段の無い道は「本堂裏」につながっている

呼吸を整えながら、本堂裏を歩き、堂宇を確認する

護法堂(重要文化財)

鎌倉後期、1275年~1332年の建立

一間社隅木入春日造、檜皮葺

妙見堂(重要文化財)

室町後期、1467年~1572年の建立

三間社流造、檜皮葺

弁天堂(重要文化財)

妙見堂の左に並んで建つ

室町中期、1393年~1466年の建立

一間社隅木入春日造、檜皮葺

手水舎

本堂<大悲閣・金堂>(重要文化財)

江戸前期、寛永5年(1628年)に姫路藩主本多忠政の援助で再建された

懸造、桁行九間、梁間八間、一重、入母屋造、本瓦葺、背面閼伽棚附属

瓦葺の屋根の色が気になったので撮ってみた

本堂側面から堂内に入る

扁額には「大悲閣」

初代の本堂(金堂)は白雉元年(650年)孝徳天皇の勅願によって創建

二代目の本堂は建武2年(1335)後醍醐天皇の勅願で再建され大講堂と呼ばれた

三代目の本堂は兵火による焼失後、永禄5年(1562年)守護赤松義裕により建立

四代目の今の本堂は寛永5年(1628年)姫路藩主本多美濃守忠政により建立

堂内 外陣の様子

本尊:聖観音立像(重要文化財)

内陣は撮影禁止だが外陣は大丈夫のようだ

奉納額

格天井の板には江戸時代のものという木札(納め札)がびっしりと打ち付けられていて、綺麗な模様に見える

この木札や紙札を打ち付ける習慣から「札を打ち付ける所」=「札所」という由来になったそうだ

三重塔(国宝)

懸造の本堂欄干から国宝の三重塔を眺める

一乗寺の魅力はこの三重塔を上から下まで任意の高さから拝観できることだ

高さ21.8mの「相輪」を他ではこのように撮ることはできない

鐘楼(兵庫県指定文化財)

本堂と同じく、寛永5年(1628年)姫路藩主本多美濃守忠政により再建

本堂から梵鐘を撮る

三重塔(国宝)

塔を眺めながら階段を下りる

相輪の下部にある半球状の部材の銘から、承安元年(1171年)の建立と判明

塔身部の逓減率(初重から三重に向かって小さくなる率)の大きい点が特色である

日差しが強すぎデジカメには負担が大きい

常行堂(阿弥陀堂)

聖武天皇勅願建立

天文22年(1553)再建、明治初年度再々建着手

最後の急階段を慎下り下り、駐車場へ戻る

撮影 令和6年5月25日