横浜美術館で、プーシキン美術館展が開催されています。この企画は、2年ほどまえに一度あったのですが、東北の地震と福島原発事故があった直後の企画だったので、プーシキン美術館側が出展を躊躇し、順延になっていたものです。

朝日新聞社が主催者に入っていて、先日、読者へのサービスとして、貸し切りでこの展示会場に観光バスで運んでくれ、それに横浜中華街での昼食、三渓園散策がセットになっていて、これを利用しました。サービスといっても、もちろん有料です。

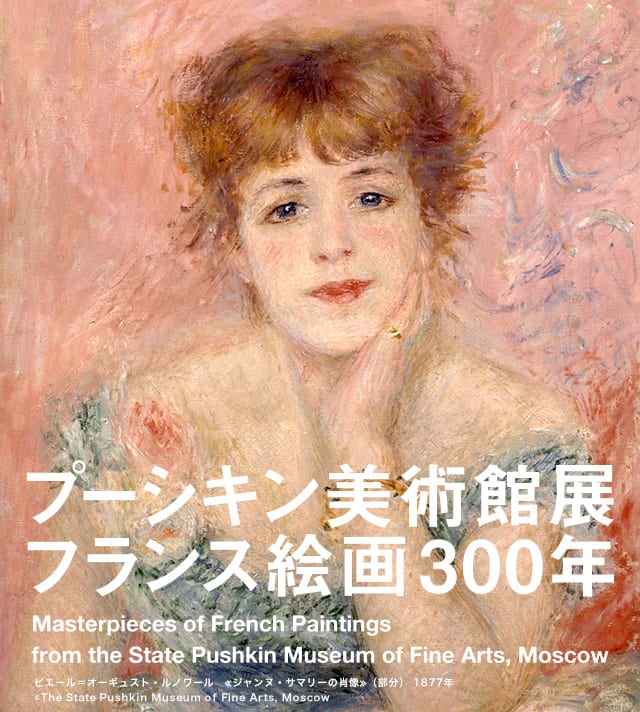

今回の展示会は、プーシキン美術館が所蔵している作品を、フランス絵画にしぼって展示、その300年の歴史をみていきましょうというものです。17-18世紀の古典主義、ロココの時代、19世紀前半の新古典主義、ロマン主義、自然主義の時代、19世紀後半の印象主義、ポスト印象主義の時代、20世紀のフォービズム、キュビスム、エコール・ド・パリの時代に区分けされ、作品が配置されています。

プッサン、プーシェ、シャルル・ル・ブラン、ダビッド(17-18世紀の古典主義)、ドラクロワ、コロー(新古典主義、ロマン主義、自然主義の時代)、マネ、モネ、ルノワール、ドガ、セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャン(印象主義、ポスト印象主義の時代)、マティス、ピカソ、アンリ・ルソー、シャガール(フォービズム、キュビスム、エコール・ド・パリの時代)のような、日本人にとって有名な画家の作品もあれば、あまり知られていない画家の作品もあります(シモン・ブーエ、ニコラ・ランクレ、ジャン=バチスト・ブルーズ、ブノワ=シャルル・ミトワール、ルイジ・ロワールなど)。それは日本では知られれていないというだけのことで、作品そのものと対峙すると、品格、力量で遜色のないものばかりです。

目立ったのは、アンリ・ルソーの「詩人に霊感を与えるミューズ」、アングルの「聖杯の前の聖母」。作品そのもののサイズも大きいのですが、画家の描こうとしたかった意図がはっきりおしだされていて、見るものの感覚にせまってきます。

プーシキン美術館に所蔵されているものはみな一級品ですが、これらはかつて産業革命で財をなした実業家、シチューキン、モロゾフなどのコレクターが、芸術作品をみるすぐれた眼をもっていて、当時まだ評価が定まっていなかっ画家の作品を逸早く認め、収集したものです。

名称にあるプーシキンは、ロシアの有名な詩人の名前です。