自動車整備士になるか大学に行くか悩んでいます

@naoyasano8695

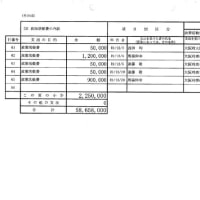

自動車整備士になるための施設

・整備専門学校や高等学校、職業能力開発校などの「一種養成施設」

・勤労者で自動車整備士を目指している・・・「二種養成施設」

@naoyasano8695

専門学校・東京工科自動車大学校 より「自動車整備士になるための方法」・・・学校進学の場合

・機械科の工業高校を卒業+6ヶ月以上の実務経験

・自動車科の工業高校を卒業

・自動車・機械科以外の中・高・大学を卒業+1年以上の実務経験

・専門学校の自動車整備学科を卒業

・専門学校・大学の一級自動車整備士課程を修了

専門学校・東京工科自動車大学校 自動車整備士は大学へ進学しないとなれない?整備士の仕事内容と目指す方法

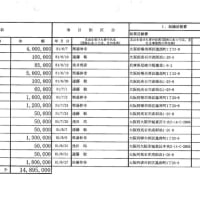

1.自動車整備士とは

自動車整備士とは、自動車が問題なく走行するよう不具合を修理したり部品交換を行ったりする職業を指します。問題があってから対処することはもちろん、問題が起きないように定期的に点検を行うことも自動車整備士の仕事です。

自動車に対する幅広い知識が求められ、細かい部品を取り扱うため高度な技術が必要となるのが特徴。また、複雑な整備を行うためには国家資格が必須。そのため、多くの自動車整備士が国家資格を取得してから働いています。

自動車整備士を目指すのであれば、国家資格を取得することを第一優先にすることをおすすめします。

2.自動車整備士になるには大学進学がマスト?

国家資格というとハードルが高く感じてしまいますよね。そして、国家資格というと大学などで学んでから受験するイメージが強いでしょう。

では、自動車整備士になるためには大学への進学がマストなのでしょうか。答えはNO。大学に行かなければ道が途絶えてしまうということはなく、さまざまな選択肢があります。

高卒から自動車整備士になった人も、高校卒業後、専門学校へ通い自動車整備士の夢を叶えた人もいます。また、働きながら国家資格を取得して一人前の自動車整備士になった人も。そのため、学歴などで諦めることなく整備士の道を進むことは可能だといえます。

自動車整備士の資格は大きく分けて一級から三級の3段階あり、最上位の一級を目指すのであれば、専門学校に進学できるのがベストですが、他のルートでも自動車整備士の資格は得られます。

3.自動車整備士になるための2つの方法

自動車整備士になる道としては主に2つあります。ひとつが専門学校へ進学する道。そしてもうひとつが、整備工場で働いて実務経験を積みながら勉強をし、国家資格取得にチャレンジする道です。

では、ここからはそれぞれの方法を詳しく見ていきましょう。

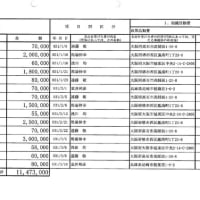

1.整備について専門的に学べる学校へ進学する

整備について専門的に学べる学校へ進学し、集中的に知識と技術を学んだうえで国家資格取得にチャレンジする方法がひとつです。

ただし、整備について専門的に学べる学校といっても種類はさまざま。卒業したうえで国家資格試験を受験するために実務経験がプラスで必要になるケースもあれば、卒業と同時に受験資格を得られるケースもあります。

定められているのは、以下のケースです。

機械科の工業高校を卒業+6ヶ月以上の実務経験

自動車科の工業高校を卒業

自動車・機械科以外の中・高・大学を卒業+1年以上の実務経験

専門学校の自動車整備学科を卒業

専門学校・大学の一級自動車整備士課程を修了

機械科の工業高校を卒業した場合は、6ヶ月以上の実務経験を満たすことで、三級自動車整備士の受験資格を得られます。

自動車整備士養成施設に認定されている自動車科の工業高校を卒業した場合は、卒業と同時に実技試験が免除され、筆記試験に合格できれば三級自動車整備士の資格を取得できます。

もし、自動車科や機械科に関わりのない学科の中学・高校・大学を卒業してから自動車整備士を目指す場合は、1年以上の実務経験を満たすことで、三級自動車整備士の受験資格を得られるようになります。

高校卒業後、専門学校の自動車整備学科を卒業すると、二級整備士養成課程を修了した場合、卒業と同時に二級自動車整備士の受験資格を得られます。二級自動車整備士には、三級自動車整備士にはない価値があり、それを確実に取得できます。

よりワンランク上の一級自動車整備士を目指すのであれば、専門学校の一級自動車整備士課程を修了するのがベスト。卒業と同時に実務経験不要で、一級自動車整備士の受験資格を得られます。

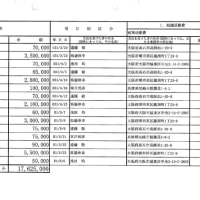

2.整備工場で働きながら勉強する

もちろん、勉強しながら整備工場で実務経験を積み、受験資格を得てから国家資格取得に挑戦する方法もあります。さまざまな事情から専門学校や大学に通わない選択をする方もいるでしょう。社会に出てから改めて自動車整備士を目指すのであれば、こちらの方法があります。

自分が修了している課程によって、満たすべき実務経験期間が異なるので、事前にしっかり確認しておくことをおすすめします。

4.自動車整備士になるための施設には2つの種類がある!

自動車整備士を目指すための「自動車整備士養成施設」には、大きく分けて2つの種類があります。

国土交通大臣の指定した自動車整備士養成施設の所定の課程を修了することで、自動車整備士技能検定実技試験の免除等が受けられるのが特徴です。

1.一種養成施設

整備専門学校や高等学校、職業能力開発校などのことを指しているのが「一種養成施設」。全国におよそ230施設あり、それぞれの養成施設によって養成できる整備士の課程に違いがあります。

課程は、三級自動車整備士養成課程・二級自動車整備士養成課程・一級自動車整備士養成課程の3種類。

三級自動車整備士養成課程は、学校教育法による中学校もしくは義務教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の者が入校資格を持ち、修業年限は1年以上。

二級自動車整備士養成課程は、学校教育法による高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の者が入校資格を持ち、修業年限は2年以上です。

一級自動車整備士養成課程は、一級大型及び一級小型自動車整備士の養成課程に関しては、二級ガソリン自動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士を取得している者が入校資格を持ち、修業年限は3年以上です。なお、二級ガソリン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士の両方を取得している者は、修業年限を2年以上にできると定められています。

これらの養成施設の所定の課程を修了することで、修了後2年間、修了した課程に対する実技試験の免除と技能検定の受験資格が与えられます。

2.二種養成施設

働きながら自動車整備士を目指している方に選択肢としてあるのが、二種養成施設です。二種養成施設は各都道府県自動車整備振興会の自動車整備振興会技術講習所などで、全国に53施設あるといわれています。

二種養成施設で学ぶ場合は、課程の修了日までに整備の実務経験年数を満たさなくてはいけません。そのため、自動車整備工場で働きながら二種養成施設で学ぶ人が多く、施設も夜間や休日に講習を行っているところが多くあります。

二種養成施設での二級及び三級自動車整備士養成課程の修業年限は6ヶ月。一級大型及び一級小型自動車整備士の養成課程の入校資格は、二級ガソリン自動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士を取得している者で、修業年限は1年6ヶ月以内であると定められています。なお、二級ガソリン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士の両方を取得している者は、修業年限を1年以内にできます。

これらの養成施設の所定の課程を修了することで、修了後2年間、修了した課程に対する実技試験の免除と技能検定の受験資格が得られます。

参考:国土交通省「自動車整備士養成施設について」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk9_000004.html)