【1】

「ポピュリスムは今日本のあらゆるセクターで進行している。」

『CHANGE』のストーリーについてふれての内田樹の寸言。ちょっとした警句とアイロニー。あらゆるセクター、と語られているように、ポピュリスムを政治手法に限定せず、大衆迎合主義ととらえるなら、このポピュリスムの要素のうち大きな割合をしめているのが「芸能」だろう。もちろん、ぼく自身は芸能を忌避するものではなく、ウガンダの逝去とか来年の大河のキャスティングなんかを気にする程度にはかぶれているが、それでも、支配者たちの度を超えた芸能への偏りはどうかと思う。

本来的にはオルタナティブであってほしい芸能が、特定の企業とかメディアと運命を共にするほど結託する。支配者の側は、タニマチ気分かもしれないが、芸能の発展のために金は出すけど口はださんよ、といった潔さはいっさいなく、the massesを動かせる才能を限界まで手の者にしようとする。give & take、Win-Winのプロモーションであり、需要と供給の蜜月といってしまえばそれまでだけれど、お互いに自分たちのなかにある知識資産をほとんど信じていないともいえる。そして、だいたいこんなもんで喜んで動くじゃないの?と、the massesを下目に見積もっている。

しかし、どうなんだろう。朝倉啓太が「CHANGE!」と説く自動車のCFをみて、「きゃあ」と乱舞したり、「おーうまい!」「やるじゃん電報堂」と得心するthe massesは、まだ多いのだろうか。「まさにMAGIC!」と、微笑む村田大樹をみて、こっちも思わず微笑んじゃうのだろうか。ちょっとやりすぎ。むしろ、鼻につく。そろそろ、そんな感じじゃないか?

その出自のとおり事業理念はやはり芸能だったのかと思わせる平凡出版の特集雑誌をみて、その思いを強くした次第。ちょっとしたエスプリを気取っているつもりかもしれないけれど、これなら開き直って、その道にまい進している女性週刊誌のほうがよほど潔い。そもそも、PR雑誌はTAKE FREEの時代になっているというのに。

【2】

ブッツアーティの『神を見た犬』(光文社古典新訳文庫)のなかの短篇のひとつ。

純粋で一途な作家が、合理的でイヤみなリアリストの知人スキアッシ教授と街で出会い、詩作や文筆といった芸術活動の無意味性・無価値性をひどく指弾される。

「きょうび芸術なんてもんは、消費の一形態にすぎない。ビーフステーキや香水や藁包みボトル入りのワインとまったく同じなのだ。……きみの書くものはすばらしい。知的で非凡な小説ばかりだ。それでも、歌の下手なアイドル歌手のはしくれにだってかなやしない。」

糞味噌の当てつけが間断なく続く。いくらなんでも言いすぎだ。しかし、アーティストは、たいそう疲れていたため、なんの反論もできずに、スキアッシの言われるがままに、その指摘に納得していき内省し自分のそれまでの活動を疑い始める。まったく気の毒な話だ。

そこに一陣の風、ではない何か。そして、回生。アーティストの思考は、あたかもそれが最後の力を振り絞った一撃であるかのように沼の底から這い上がってくる。次いで、堰を切る。

「……私たちが書き続ける小説や、画家が描く絵、音楽家が作る曲といった、きみの言う理解しがたく無益な、狂気の産物こそが、人類の到達点をしるすものであることに変わりなく、まぎれもない旗印なんだ。……そう、きみが"愚かな行為"と呼ぶことこそが、われわれ人間と獣を区別する、もっともきわだった特質なんだ。このうえなく無益だろうとかまわない。いや、むしろ無益だからこそ重要なんだよ。……詩を書こうという気になるだけでもいい。うまく書けなくても、かまわない……。」

続く反駁、誇りの恢復。しかし、スキアッシ教授は作家の最後の言葉をさえぎり、高らかに笑いながら言う。

「ああ、やっとわかったのか、この愚か者め!」

スキアッシの放言は、道に迷い落ち込んでいた作家を奮いたたせるための激だったというわけだ。まさにMAGIC!

掌編のタイトルは「マジシャン」。文庫本にして、10ページ足らず。ベタな物語だけれど、コンサルティングとして正論ではあるし、なにより創作者としての志を垣間見ることができる。

しかし、この話の趣向はもうひとつある。

「彼とはずっと以前からの顔見知りで、思ってもみない場所でときどき出会う。しかも毎回場所が違うのだ。彼は、私と高校時代の同級だったと言いはるのだが、正直なところぜんぜん記憶にない。」

スキアッシは遠ざかり亡霊のように消えていく。

---------------------------------------------

予告なくネタばれ御免。ただし『神を見た犬』は、合計21の掌篇で編まれていて、言うまでもなく「マジシャン」のほかにも深みのある話がたくさんつまっている。有名な「コロンブレ」や「七階」なんかはやはり忘れられないストーリーになる。

予告なくネタばれ御免。ただし『神を見た犬』は、合計21の掌篇で編まれていて、言うまでもなく「マジシャン」のほかにも深みのある話がたくさんつまっている。有名な「コロンブレ」や「七階」なんかはやはり忘れられないストーリーになる。

「ポピュリスムは今日本のあらゆるセクターで進行している。」

『CHANGE』のストーリーについてふれての内田樹の寸言。ちょっとした警句とアイロニー。あらゆるセクター、と語られているように、ポピュリスムを政治手法に限定せず、大衆迎合主義ととらえるなら、このポピュリスムの要素のうち大きな割合をしめているのが「芸能」だろう。もちろん、ぼく自身は芸能を忌避するものではなく、ウガンダの逝去とか来年の大河のキャスティングなんかを気にする程度にはかぶれているが、それでも、支配者たちの度を超えた芸能への偏りはどうかと思う。

本来的にはオルタナティブであってほしい芸能が、特定の企業とかメディアと運命を共にするほど結託する。支配者の側は、タニマチ気分かもしれないが、芸能の発展のために金は出すけど口はださんよ、といった潔さはいっさいなく、the massesを動かせる才能を限界まで手の者にしようとする。give & take、Win-Winのプロモーションであり、需要と供給の蜜月といってしまえばそれまでだけれど、お互いに自分たちのなかにある知識資産をほとんど信じていないともいえる。そして、だいたいこんなもんで喜んで動くじゃないの?と、the massesを下目に見積もっている。

しかし、どうなんだろう。朝倉啓太が「CHANGE!」と説く自動車のCFをみて、「きゃあ」と乱舞したり、「おーうまい!」「やるじゃん電報堂」と得心するthe massesは、まだ多いのだろうか。「まさにMAGIC!」と、微笑む村田大樹をみて、こっちも思わず微笑んじゃうのだろうか。ちょっとやりすぎ。むしろ、鼻につく。そろそろ、そんな感じじゃないか?

その出自のとおり事業理念はやはり芸能だったのかと思わせる平凡出版の特集雑誌をみて、その思いを強くした次第。ちょっとしたエスプリを気取っているつもりかもしれないけれど、これなら開き直って、その道にまい進している女性週刊誌のほうがよほど潔い。そもそも、PR雑誌はTAKE FREEの時代になっているというのに。

【2】

ブッツアーティの『神を見た犬』(光文社古典新訳文庫)のなかの短篇のひとつ。

純粋で一途な作家が、合理的でイヤみなリアリストの知人スキアッシ教授と街で出会い、詩作や文筆といった芸術活動の無意味性・無価値性をひどく指弾される。

「きょうび芸術なんてもんは、消費の一形態にすぎない。ビーフステーキや香水や藁包みボトル入りのワインとまったく同じなのだ。……きみの書くものはすばらしい。知的で非凡な小説ばかりだ。それでも、歌の下手なアイドル歌手のはしくれにだってかなやしない。」

糞味噌の当てつけが間断なく続く。いくらなんでも言いすぎだ。しかし、アーティストは、たいそう疲れていたため、なんの反論もできずに、スキアッシの言われるがままに、その指摘に納得していき内省し自分のそれまでの活動を疑い始める。まったく気の毒な話だ。

そこに一陣の風、ではない何か。そして、回生。アーティストの思考は、あたかもそれが最後の力を振り絞った一撃であるかのように沼の底から這い上がってくる。次いで、堰を切る。

「……私たちが書き続ける小説や、画家が描く絵、音楽家が作る曲といった、きみの言う理解しがたく無益な、狂気の産物こそが、人類の到達点をしるすものであることに変わりなく、まぎれもない旗印なんだ。……そう、きみが"愚かな行為"と呼ぶことこそが、われわれ人間と獣を区別する、もっともきわだった特質なんだ。このうえなく無益だろうとかまわない。いや、むしろ無益だからこそ重要なんだよ。……詩を書こうという気になるだけでもいい。うまく書けなくても、かまわない……。」

続く反駁、誇りの恢復。しかし、スキアッシ教授は作家の最後の言葉をさえぎり、高らかに笑いながら言う。

「ああ、やっとわかったのか、この愚か者め!」

スキアッシの放言は、道に迷い落ち込んでいた作家を奮いたたせるための激だったというわけだ。まさにMAGIC!

掌編のタイトルは「マジシャン」。文庫本にして、10ページ足らず。ベタな物語だけれど、コンサルティングとして正論ではあるし、なにより創作者としての志を垣間見ることができる。

しかし、この話の趣向はもうひとつある。

「彼とはずっと以前からの顔見知りで、思ってもみない場所でときどき出会う。しかも毎回場所が違うのだ。彼は、私と高校時代の同級だったと言いはるのだが、正直なところぜんぜん記憶にない。」

スキアッシは遠ざかり亡霊のように消えていく。

---------------------------------------------

予告なくネタばれ御免。ただし『神を見た犬』は、合計21の掌篇で編まれていて、言うまでもなく「マジシャン」のほかにも深みのある話がたくさんつまっている。有名な「コロンブレ」や「七階」なんかはやはり忘れられないストーリーになる。

予告なくネタばれ御免。ただし『神を見た犬』は、合計21の掌篇で編まれていて、言うまでもなく「マジシャン」のほかにも深みのある話がたくさんつまっている。有名な「コロンブレ」や「七階」なんかはやはり忘れられないストーリーになる。

チェルフィッチュの岡田利規の『楽観的な方のケース』

チェルフィッチュの岡田利規の『楽観的な方のケース』 これは、大澤真幸の

これは、大澤真幸の 俺が

俺が 文学全集では、『オン・ザ・ロード』に続いて2冊目。ブルガーコフは始めて。この本で名前を知った。比較的、本を読んでいるほうだとは思うけれど、まだまだ知らないことが多い。あたりまえだ。

文学全集では、『オン・ザ・ロード』に続いて2冊目。ブルガーコフは始めて。この本で名前を知った。比較的、本を読んでいるほうだとは思うけれど、まだまだ知らないことが多い。あたりまえだ。 バレーボールのようにきわめてミニマルで、かつ観戦に耐えないスポーツを描いてここまで面白くかけるものか、と思う。もちろん、場外の物語に負うところが多いわけだけれど、合間合間にはさまれてくるバレーボールの技術論がかなり的を射ているところ、そしてバレーボールという6人+αのチームを運営していくための組織(配置)論のプロバビリティが『少女ファイト』を支えていて、ずっとバレーボールをやってきた人間がじゅうぶんに楽しめる。あと、トータルなクリエイティブコントロールがうまく行えているのも、このマンガが気持ちいい理由のひとつだろうと思う。

バレーボールのようにきわめてミニマルで、かつ観戦に耐えないスポーツを描いてここまで面白くかけるものか、と思う。もちろん、場外の物語に負うところが多いわけだけれど、合間合間にはさまれてくるバレーボールの技術論がかなり的を射ているところ、そしてバレーボールという6人+αのチームを運営していくための組織(配置)論のプロバビリティが『少女ファイト』を支えていて、ずっとバレーボールをやってきた人間がじゅうぶんに楽しめる。あと、トータルなクリエイティブコントロールがうまく行えているのも、このマンガが気持ちいい理由のひとつだろうと思う。 [01]REMを新譜で買うのはきっと『Out Of Time』以来のこと。「Supernatural Superserious」とか「Accelerate」が耳について離れないのは、きっと身体が気に入っているということだ。こういうのを聴くとやっぱりギターはかっこういいなあと思うわけです。

[01]REMを新譜で買うのはきっと『Out Of Time』以来のこと。「Supernatural Superserious」とか「Accelerate」が耳について離れないのは、きっと身体が気に入っているということだ。こういうのを聴くとやっぱりギターはかっこういいなあと思うわけです。 [01]石川忠司には全幅の信頼をおいているが、そのピンスポットな博学につき、今回の話はよくわからん。ただ、現代の事象をなにか幕末になぞらえてみようといった中途半端なトンデモをやろうとしているのではないことはわかるので、もう少しつきあってみようと思う。もちろん、お楽しみ「俺の注釈」つき。しかし、西郷隆盛や大久保利通を最大限に尊敬していると言い切るなんて、石川はやっぱり面白い。ちょうどこのクールは大河『篤姫』もみているのでなんか関係してくるか。いやしてこないだろうな。

[01]石川忠司には全幅の信頼をおいているが、そのピンスポットな博学につき、今回の話はよくわからん。ただ、現代の事象をなにか幕末になぞらえてみようといった中途半端なトンデモをやろうとしているのではないことはわかるので、もう少しつきあってみようと思う。もちろん、お楽しみ「俺の注釈」つき。しかし、西郷隆盛や大久保利通を最大限に尊敬していると言い切るなんて、石川はやっぱり面白い。ちょうどこのクールは大河『篤姫』もみているのでなんか関係してくるか。いやしてこないだろうな。 東浩紀の新しい小説『ファントム、クォンタム-序章-』(

東浩紀の新しい小説『ファントム、クォンタム-序章-』(

近頃の雑誌のありようについて、まるで通り魔のように、しかし鈍い刃を振りかざしている人がいるが、そもそも、ダメな雑誌はダメで、いいものはいい、という状況は、それこそ、ずっと昔から続いているわけだから、そんなに直情的にならずもっと悟性をもって批評したほうがよいんじゃないか、と思う。それ以前に、いいものを探してきて、褒めるほうが、気持ちいい。この通り魔がもつようなちっぽけな原理主義が、売り言葉に買い言葉みたいな感じで、きっと戦争とか抗争のトリガーになっているんだろうなあ。くわばらくわばら。

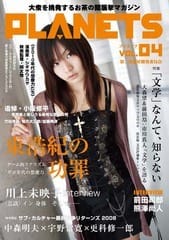

近頃の雑誌のありようについて、まるで通り魔のように、しかし鈍い刃を振りかざしている人がいるが、そもそも、ダメな雑誌はダメで、いいものはいい、という状況は、それこそ、ずっと昔から続いているわけだから、そんなに直情的にならずもっと悟性をもって批評したほうがよいんじゃないか、と思う。それ以前に、いいものを探してきて、褒めるほうが、気持ちいい。この通り魔がもつようなちっぽけな原理主義が、売り言葉に買い言葉みたいな感じで、きっと戦争とか抗争のトリガーになっているんだろうなあ。くわばらくわばら。 「PLANETS」の難点は、アートディレクション。少なくとも、老眼の兆しが見え始めた人間にとって、タイポグラフィのリーダビリティがあまり勘案されていない。編集デザインも、ミニコミということで、あえてベタにしているのかもしれないが、もう少しはアイデアがあってもよかったかもしれない。それに比べると、今回、グラビアなんかもついちゃった、一年ぶりの「早稲田文学」はフリーペーパーの「WB」とのプチ・クロスメディアも企図されていたりして、その設計も含めた「デザイン」の完成度はずいぶん高い。

「PLANETS」の難点は、アートディレクション。少なくとも、老眼の兆しが見え始めた人間にとって、タイポグラフィのリーダビリティがあまり勘案されていない。編集デザインも、ミニコミということで、あえてベタにしているのかもしれないが、もう少しはアイデアがあってもよかったかもしれない。それに比べると、今回、グラビアなんかもついちゃった、一年ぶりの「早稲田文学」はフリーペーパーの「WB」とのプチ・クロスメディアも企図されていたりして、その設計も含めた「デザイン」の完成度はずいぶん高い。