今年のゴールデンウィークは、史上最長の十連休であった。人によっては、「長過ぎる」「時間を持て余す」などと批判的な意見もあるようだが、個人的には休みは長ければ長いほど大歓迎である。半年以上も前から、計画を練っていたが、この正月に「戊辰掃苔録」の竹さんから中国地方の旅行に誘われ、ご一緒することになった。金曜日、仕事を終えて東京駅に直行し、その日のうちに京都の実家に移動。初日は姫路周辺、二日目は岡山県内、三日目の朝、福山にて竹さんご夫妻と合流して、広島県下の史跡を回り、四日目は東広島市にて東広島郷土史研究会の皆様のご案内で神機隊関係の墓を巡り、翌日は広島から山口県に入り、そのまま山口県を西に進んで、私は防府で離脱して京都に戻った。竹様ご夫妻はそのまま掃苔の旅を続けられ、島根県を経由して鳥取県から大阪を経由して拠点である仙台に帰るという壮大な旅程である。大型連休にも関わらず比較的渋滞や混雑には遭遇せず、とても充実した時間を過ごすことができた。

姫路藩出張陣屋跡

初日は、姫路でレンタカーを借りて、加古川、高砂、加西、姫路、たつの、佐用、宍粟を回った。途中、昼食をとるヒマもないほどの慌ただしさであったが、何とか予定した史跡を踏破することができた。

最初の訪問地は加古川市の姫路藩出張陣屋跡である。

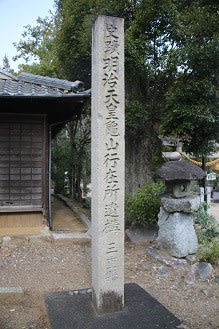

寺家の商店街が尽きる辺りに、人形の店「陣屋」があるが、その隣が姫路藩の加古川役所として宝暦二年(1752)に建造された陣屋の跡である。明治十八年(1885)八月九日には、明治天皇が西国街道を巡幸の際、ここで昼食をとった。このとき、松盆栽を陳列したことから、「樹悳堂(じゅとくどう)」の名を贈られた。

カメラを片手に付近を歩いていると、子供の頃からここに住んでいるという向いのオジサンが出てきて、色々教えてくれた。昔は、見学もできたらしいが、建物の老朽化が激しく、最近は公開中止となっているという。人形店「陣屋」は、陣屋とは無関係らしい。