(大浜公園)

大浜公園

大浜公園は明治十二年(1879)の開園。明治三十六年(1903)には大阪で開かれた内国勧業博覧会の会場となり、東洋一と称された水族館が開設された。

大浜公園の隣接地には、明治二十九年(1896)、大阪窯業株式会社の堺分工場が建設され、大量の煉瓦が製造された。

大阪窯業煉瓦発祥之跡

明治天皇御駐蹕之跡

明治天皇御駐蹕之跡は、明治三十六年(1903)五月五日、第五回内国勧業博覧会に際し、当地に設けられた水族館を天皇が視察し、その翌日には皇后が視察したことを記念したものである。傍らには「明治天皇 昭憲皇太后 幸啓之所碑」がある。

(府営堺戎島住宅)

明治天皇御駐蹕之跡

府営堺戎島住宅の東南の一画に明治天皇御注駐蹕之跡碑が建てられている。薩摩藩では慶應三年(1867)に洋式紡績工場を開業していたが、二番目の工場を交通の要衝である堺に土地を買い求め、工場を開いた。明治十年(1877)二月十三日、明治天皇がその工場を視察したことを記念したものである。

(熊野小学校)

玉座

堺市立熊野(ゆや)小学校は堺市内でも最も古い小学校の一つである。正門を入って右手に明治天皇の玉座を保存した建物が置かれており、その前に御製碑と駐蹕碑が建てられている。大正十一年(1922)、玉座を保存する聖蹟顕彰事業が始められ、学校の創立五十周年を記念して玉座が修繕保存されるとともに、御製碑が設けられた。

明治十年(1877)、二月十三日に視察し、授業を天覧されたことを記念したものである。

明治天皇駐蹕之址

明治天皇御製碑

御製

時はかるうつはは前にありながら

たゆみがちなり人のこころは

(寺地町)

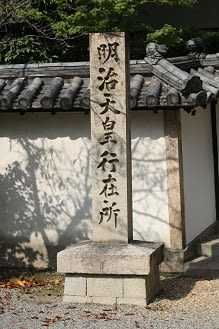

明治天皇行在所舊蹟

阪堺電車の寺地町駅近くの中央分離帯に明治天皇行在所旧跡碑が建てられている。この石碑は戦災により破壊されたが、戦後繋ぎ合わせて再建されたものである。明治天皇の当地への滞在は、明治十年(1877)二月十三日のことである。