(飯森山)

飯盛山に来て、先ず人の多さに驚いた。山腹にある白虎隊士の墓に至る参道両側には、ぎっしりと土産物屋が軒を連ねる。白虎隊の悲劇というのは、確かに人を惹きつけるが、白虎隊ばかりに注目が集まるのは理解に苦しむ。

自刃した白虎隊士の墓

戦死白虎隊士の墓

少年隊士慰霊碑

有名な白虎隊士の墓である。正面に飯森山で自刃した十九名の墓。一旦は妙国寺に埋葬されたが、その後この地に改葬されている。向って右側の墓が会津の各地で戦死した白虎隊士三十一名の墓である。また、左側には県内および新潟、栃木、京都の戦争で亡くなった少年隊士らの慰霊碑がある。

会津藩殉難烈婦碑

会津戊辰戦争で自刃または戦死した婦女の数は二百名を超える。彼女らの霊を弔うため、昭和三年(1928)に建立された顕彰碑である。

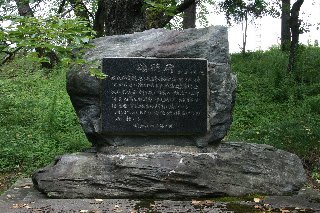

吉田伊惣次篤志碑

飯森山で自刃した白虎隊士の屍は、戦後しばらく埋葬を許されなかったが、滝沢村牛ヶ墓の肝煎吉田伊惣次は、この惨状をみて村人の協力を得て夜間密かに遺体を飯森山と妙国寺に仮埋葬した。吉田伊惣次は、明治十七年(1884)六十七歳で没したが、明治三十三年(1900)、伊惣次の篤志をたたえてこの碑が建てられた。

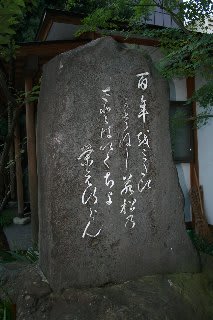

松平容保公弔歌碑

容保が白虎隊士の殉難忠節を詠んだ弔歌を刻んだ歌碑である。

幾人の涙は石にそそぐとも

その名は世々に朽じとぞ思う

白虎隊士 遠藤嘉竜二墓碑

遠藤敬止の弟、遠藤嘉竜二の墓碑である。遠藤嘉竜二は白虎隊に属し、九月十日、会津郊外熊倉における戦闘で戦死した。

白虎隊碑

飯沼貞雄之墓

飯森山から黒煙をあげる鶴ヶ城を見て絶望した白虎隊士は自決を選んだ。いずれも十六~十七歳の若者であった。そこに通りかかった印出新蔵の妻ハツは、まだ息のある飯沼貞吉少年を発見し、ふもとの農家に運んで介抱した。飯沼貞吉は蘇生し、その後逓信省の技師となって活躍した。昭和六年(1931)七十八歳で没したが、昭和になってから当時のことを語ったため、自刃した白虎隊士の最期の様子が明らかになった。

白虎隊殉難詩碑

容保の侍医、馬島瑞園作の白虎隊殉難詩を刻んだ詩碑である。

白虎隊士像

白虎隊の悲劇の深刻さとややかけ離れた白虎隊士像。六頭身のアニメっぽい石像は、ややひょうきんな印象を与える。

白虎隊自刃の地から会津市内を臨む

遠く鶴ヶ城の天守が見える。

ここから鶴ヶ城まで直線距離にしてほぼ三㎞である。激しく炎上する城下を見て、白虎隊士が鶴ヶ城陥落と誤認してしまったのも無理はない。実際、鶴ヶ城はその時点から約一か月持ちこたえた。

郡上藩 凌霜隊之碑

郡上藩は、美濃郡上(現・岐阜県郡上八幡市)を藩領とする青山氏四万八千石の小藩である。戊辰戦争が起きると、藩の保全のため、佐幕派の血気盛んな若者四十五人を脱藩させ凌霜隊を結成し、旧幕軍に合流させた。一方で表面上は官軍に恭順するという苦肉の策をとった。

凌霜隊の隊長は、朝比奈茂吉十七歳(首席家老の長男)。大内峠の戦闘では山中で全員が離れ離れになり、隊長朝比奈茂吉も敵陣に斬り込んで討ち死にを覚悟したが、何とか敵陣を突破して鶴ヶ城に入ることができた。凌霜隊は戦死八人、行方不明二人を出した末、故郷に生還したが、新政府に遠慮する藩上層部のために国許で牢に入れられた。彼らが自由の身になったのは、明治三年(1870)二月のことである。まさに藩の都合によって彼らの命運は翻弄されたといって良い。

宇賀神堂

宇賀神堂は、寛文年間(1661~1672)に建立されたもので、三代藩主松平正容(まさかた)により弁財天像と宇賀神(五穀の神)が奉納された。

明治二十三年(1890)、白虎隊士の墳墓改修の際、飯森山で自刃した隊士十九名の霊像がここに安置されることになった。いずれもフランス流の洋服姿である。

宇賀神堂

戸ノ口堰の洞窟は、今から四百年ほど前の元和年間(十七世紀初頭)に猪苗代湖の水を会津若松にひくために郷士八田氏が起工し、元禄年間まで工事が続けられた。天保三年(1832)、藩命を受けた佐藤豊助が飯森山山腹に百五十メートルの穴を穿つことで完遂した人工的な洞穴である。使役人夫五万五千人、三年半の歳月を費やした大工事であったという。

白虎隊士中二番隊二十名は、戸ノ口原援軍に派遣されたが、利あらず帰城する途中、この洞穴を通ったと伝えられる。

戸ノ口堰洞窟

(白虎隊記念館)

白虎隊記念館 白虎隊士像

白虎隊記念館は、幕末をテーマとした記念館では、高知の坂本竜馬記念館と並んで人気が高い。白虎隊に限らず、会津出身の人物に関わる展示など見所は多い。記念館の前の展示品や石碑も見ておきたい。

水戸藩諸生党鎮魂碑

平成十二年(2000)に建てられた水戸藩諸生党鎮魂碑である。水戸藩士が会津戦争に参戦していたという事実は、あまり知られていない。戊辰戦争の勃発とともに水戸を追われた市川三左衛門ら諸生党と呼ばれる保守・門閥派は、北越戦線から会津戦争を戦った。八月二十三日、西軍が城下に殺到すると、彼らも奮戦し、その後も城内各門の防御と城外各地で戦った。九月二十二日に会津藩の降伏を受けて、会津藩領を脱し水戸を目指した。藩校弘道館に立て籠って水戸城入城を試みたが、果たせず撤退を余儀なくされた。その後も本圀寺党(天狗党の流れをくむ尊王攘夷派)との熾烈な抗争は同年十月の下総松山における松山戦争まで続き、そこで諸生党は壊滅した。

十六橋橋脚

酒井峰治と愛犬クマの銅像

戸ノ口原で戦った白虎隊士のうち生き残った二十二名のうちの一人である酒井峰治の像である。酒井峰治は、鶴ヶ城に戻ろうと山中を一人彷徨っていると、飯森山の裏手で愛犬クマに出会ったシーンを再現したものである。酒井峰治は、帰城して籠城軍の一員として戦った。

(白虎隊伝承史学館)

白虎隊伝承史学館

白虎隊と旧幕軍、新選組の子孫が受け継いできた遺品や写真と展示する白虎隊伝承史学館では、五千点におよぶ史料を展示している。

(旧滝沢本陣)

旧滝沢本陣

飯盛山の人だかりと比べて、同じ白虎隊関連の史跡でありながら、訪れる人はさほど多くない。激しい銃撃戦が交わされたらしく、建物の至るところに弾痕や刀痕が残っている。本陣前の道は、白河街道である。会津戦争前夜、藩主松平容保は、前線督励のため一時ここに陣を置いた。そのとき白虎隊が護衛として従ったが、戸ノ口原が破れたという急報を受けて、白虎隊に出陣の命が下された。

戊辰戦争弾痕

慶応四年八月二十三日

刀痕

弾痕

(一箕八幡神社)

一箕八幡神社

母成峠が破られ、西軍は十六橋、戸ノ口原と進撃を続けた。八月二十三日の早朝、容保は城北の蚕養(こかい)口から鶴ヶ城へ避難したが、その直後、西軍主力が蚕養口に殺到した。滝沢陣屋と蚕養神社の中間点、一簣八幡神社では、和平派の国産奉行河原善左衛門らがここに陣を張っていた。よく奮戦したが、瞬く間に河原善左衛門、弟岩次郎、長男勝太郎ら多くが討ち取られ壊滅した。

(妙国寺)

妙国寺

会津藩降伏後、藩主松平容保と嗣子喜徳は、妙国寺にて約一カ月の間、謹慎した。

紀念塔

漢文調の文章にて妙国寺の起源や飯森山で自刃した白虎隊士の遺体を仮埋葬したことなどを記している。

殉節 白虎隊士之霊

白虎隊士 自刃仮埋葬地

飯盛山に来て、先ず人の多さに驚いた。山腹にある白虎隊士の墓に至る参道両側には、ぎっしりと土産物屋が軒を連ねる。白虎隊の悲劇というのは、確かに人を惹きつけるが、白虎隊ばかりに注目が集まるのは理解に苦しむ。

自刃した白虎隊士の墓

戦死白虎隊士の墓

少年隊士慰霊碑

有名な白虎隊士の墓である。正面に飯森山で自刃した十九名の墓。一旦は妙国寺に埋葬されたが、その後この地に改葬されている。向って右側の墓が会津の各地で戦死した白虎隊士三十一名の墓である。また、左側には県内および新潟、栃木、京都の戦争で亡くなった少年隊士らの慰霊碑がある。

会津藩殉難烈婦碑

会津戊辰戦争で自刃または戦死した婦女の数は二百名を超える。彼女らの霊を弔うため、昭和三年(1928)に建立された顕彰碑である。

吉田伊惣次篤志碑

飯森山で自刃した白虎隊士の屍は、戦後しばらく埋葬を許されなかったが、滝沢村牛ヶ墓の肝煎吉田伊惣次は、この惨状をみて村人の協力を得て夜間密かに遺体を飯森山と妙国寺に仮埋葬した。吉田伊惣次は、明治十七年(1884)六十七歳で没したが、明治三十三年(1900)、伊惣次の篤志をたたえてこの碑が建てられた。

松平容保公弔歌碑

容保が白虎隊士の殉難忠節を詠んだ弔歌を刻んだ歌碑である。

幾人の涙は石にそそぐとも

その名は世々に朽じとぞ思う

白虎隊士 遠藤嘉竜二墓碑

遠藤敬止の弟、遠藤嘉竜二の墓碑である。遠藤嘉竜二は白虎隊に属し、九月十日、会津郊外熊倉における戦闘で戦死した。

白虎隊碑

飯沼貞雄之墓

飯森山から黒煙をあげる鶴ヶ城を見て絶望した白虎隊士は自決を選んだ。いずれも十六~十七歳の若者であった。そこに通りかかった印出新蔵の妻ハツは、まだ息のある飯沼貞吉少年を発見し、ふもとの農家に運んで介抱した。飯沼貞吉は蘇生し、その後逓信省の技師となって活躍した。昭和六年(1931)七十八歳で没したが、昭和になってから当時のことを語ったため、自刃した白虎隊士の最期の様子が明らかになった。

白虎隊殉難詩碑

容保の侍医、馬島瑞園作の白虎隊殉難詩を刻んだ詩碑である。

白虎隊士像

白虎隊の悲劇の深刻さとややかけ離れた白虎隊士像。六頭身のアニメっぽい石像は、ややひょうきんな印象を与える。

白虎隊自刃の地から会津市内を臨む

遠く鶴ヶ城の天守が見える。

ここから鶴ヶ城まで直線距離にしてほぼ三㎞である。激しく炎上する城下を見て、白虎隊士が鶴ヶ城陥落と誤認してしまったのも無理はない。実際、鶴ヶ城はその時点から約一か月持ちこたえた。

郡上藩 凌霜隊之碑

郡上藩は、美濃郡上(現・岐阜県郡上八幡市)を藩領とする青山氏四万八千石の小藩である。戊辰戦争が起きると、藩の保全のため、佐幕派の血気盛んな若者四十五人を脱藩させ凌霜隊を結成し、旧幕軍に合流させた。一方で表面上は官軍に恭順するという苦肉の策をとった。

凌霜隊の隊長は、朝比奈茂吉十七歳(首席家老の長男)。大内峠の戦闘では山中で全員が離れ離れになり、隊長朝比奈茂吉も敵陣に斬り込んで討ち死にを覚悟したが、何とか敵陣を突破して鶴ヶ城に入ることができた。凌霜隊は戦死八人、行方不明二人を出した末、故郷に生還したが、新政府に遠慮する藩上層部のために国許で牢に入れられた。彼らが自由の身になったのは、明治三年(1870)二月のことである。まさに藩の都合によって彼らの命運は翻弄されたといって良い。

宇賀神堂

宇賀神堂は、寛文年間(1661~1672)に建立されたもので、三代藩主松平正容(まさかた)により弁財天像と宇賀神(五穀の神)が奉納された。

明治二十三年(1890)、白虎隊士の墳墓改修の際、飯森山で自刃した隊士十九名の霊像がここに安置されることになった。いずれもフランス流の洋服姿である。

宇賀神堂

戸ノ口堰の洞窟は、今から四百年ほど前の元和年間(十七世紀初頭)に猪苗代湖の水を会津若松にひくために郷士八田氏が起工し、元禄年間まで工事が続けられた。天保三年(1832)、藩命を受けた佐藤豊助が飯森山山腹に百五十メートルの穴を穿つことで完遂した人工的な洞穴である。使役人夫五万五千人、三年半の歳月を費やした大工事であったという。

白虎隊士中二番隊二十名は、戸ノ口原援軍に派遣されたが、利あらず帰城する途中、この洞穴を通ったと伝えられる。

戸ノ口堰洞窟

(白虎隊記念館)

白虎隊記念館 白虎隊士像

白虎隊記念館は、幕末をテーマとした記念館では、高知の坂本竜馬記念館と並んで人気が高い。白虎隊に限らず、会津出身の人物に関わる展示など見所は多い。記念館の前の展示品や石碑も見ておきたい。

水戸藩諸生党鎮魂碑

平成十二年(2000)に建てられた水戸藩諸生党鎮魂碑である。水戸藩士が会津戦争に参戦していたという事実は、あまり知られていない。戊辰戦争の勃発とともに水戸を追われた市川三左衛門ら諸生党と呼ばれる保守・門閥派は、北越戦線から会津戦争を戦った。八月二十三日、西軍が城下に殺到すると、彼らも奮戦し、その後も城内各門の防御と城外各地で戦った。九月二十二日に会津藩の降伏を受けて、会津藩領を脱し水戸を目指した。藩校弘道館に立て籠って水戸城入城を試みたが、果たせず撤退を余儀なくされた。その後も本圀寺党(天狗党の流れをくむ尊王攘夷派)との熾烈な抗争は同年十月の下総松山における松山戦争まで続き、そこで諸生党は壊滅した。

十六橋橋脚

酒井峰治と愛犬クマの銅像

戸ノ口原で戦った白虎隊士のうち生き残った二十二名のうちの一人である酒井峰治の像である。酒井峰治は、鶴ヶ城に戻ろうと山中を一人彷徨っていると、飯森山の裏手で愛犬クマに出会ったシーンを再現したものである。酒井峰治は、帰城して籠城軍の一員として戦った。

(白虎隊伝承史学館)

白虎隊伝承史学館

白虎隊と旧幕軍、新選組の子孫が受け継いできた遺品や写真と展示する白虎隊伝承史学館では、五千点におよぶ史料を展示している。

(旧滝沢本陣)

旧滝沢本陣

飯盛山の人だかりと比べて、同じ白虎隊関連の史跡でありながら、訪れる人はさほど多くない。激しい銃撃戦が交わされたらしく、建物の至るところに弾痕や刀痕が残っている。本陣前の道は、白河街道である。会津戦争前夜、藩主松平容保は、前線督励のため一時ここに陣を置いた。そのとき白虎隊が護衛として従ったが、戸ノ口原が破れたという急報を受けて、白虎隊に出陣の命が下された。

戊辰戦争弾痕

慶応四年八月二十三日

刀痕

弾痕

(一箕八幡神社)

一箕八幡神社

母成峠が破られ、西軍は十六橋、戸ノ口原と進撃を続けた。八月二十三日の早朝、容保は城北の蚕養(こかい)口から鶴ヶ城へ避難したが、その直後、西軍主力が蚕養口に殺到した。滝沢陣屋と蚕養神社の中間点、一簣八幡神社では、和平派の国産奉行河原善左衛門らがここに陣を張っていた。よく奮戦したが、瞬く間に河原善左衛門、弟岩次郎、長男勝太郎ら多くが討ち取られ壊滅した。

(妙国寺)

妙国寺

会津藩降伏後、藩主松平容保と嗣子喜徳は、妙国寺にて約一カ月の間、謹慎した。

紀念塔

漢文調の文章にて妙国寺の起源や飯森山で自刃した白虎隊士の遺体を仮埋葬したことなどを記している。

殉節 白虎隊士之霊

白虎隊士 自刃仮埋葬地