(龍台寺)

いよいよ福島県浜通りも残すところは、富岡、広野、いわきの一部のみとなった。この日は朝四時に家を出て、富岡に着いたのは午前八時前であった。福島原発の立入禁止地域まであと一㎞というこの場所が現時点の限界である。

ちょうど福島原発の工事に向かう車両が続々と北に向かう時間帯であった。昨今、東電の管理の杜撰さが連日のように報じられているが、一方で身を挺して放射線の漏洩防止のために働く人たちがいる。あまり報じられることはないが、銘記しておくべき事実である。

龍台寺

龍台寺には岩国藩精義隊の碑がある。精義隊は、幕末の岩国で結成された洋式軍隊の一つで、戊辰戦争でも活躍した。

精義隊の碑は仰向けに転倒しており、その周囲に並べられた精義隊士の墓もことごとく倒れたままであった。

龍台寺の墓地は、私がこれまで見てきた被災地の墓地の中で最も激しく損壊していた。墓石は大半が崩落して、足の踏み場もない。震災の揺れはこれほどまでに激しかったのである。寺は(おそらく)無住となっており、墓地も二年半前から手が付けられていないままである。この寺はこのまま朽ちていくのだろうか。

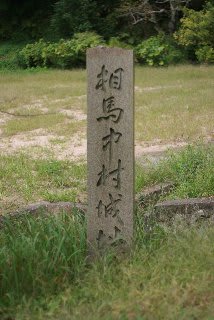

精義隊碑と精義隊士の墓

この周りではほとんど人の姿を見ることがない。田畑も放置されたままで、セイタカアワダチソウが伸び放題となっている。この場所が昔の姿を取り戻す日が来るのだろうか。

いよいよ福島県浜通りも残すところは、富岡、広野、いわきの一部のみとなった。この日は朝四時に家を出て、富岡に着いたのは午前八時前であった。福島原発の立入禁止地域まであと一㎞というこの場所が現時点の限界である。

ちょうど福島原発の工事に向かう車両が続々と北に向かう時間帯であった。昨今、東電の管理の杜撰さが連日のように報じられているが、一方で身を挺して放射線の漏洩防止のために働く人たちがいる。あまり報じられることはないが、銘記しておくべき事実である。

龍台寺

龍台寺には岩国藩精義隊の碑がある。精義隊は、幕末の岩国で結成された洋式軍隊の一つで、戊辰戦争でも活躍した。

精義隊の碑は仰向けに転倒しており、その周囲に並べられた精義隊士の墓もことごとく倒れたままであった。

龍台寺の墓地は、私がこれまで見てきた被災地の墓地の中で最も激しく損壊していた。墓石は大半が崩落して、足の踏み場もない。震災の揺れはこれほどまでに激しかったのである。寺は(おそらく)無住となっており、墓地も二年半前から手が付けられていないままである。この寺はこのまま朽ちていくのだろうか。

精義隊碑と精義隊士の墓

この周りではほとんど人の姿を見ることがない。田畑も放置されたままで、セイタカアワダチソウが伸び放題となっている。この場所が昔の姿を取り戻す日が来るのだろうか。