葛飾スポーツセンター付近は、むかし湿地でした

古い写真は、『葛飾区の昭和史 堀充宏・萩原ちとせ編』からお借りしました。

中川をさえぎる土手があり、さくらも植わっていた。

湿地には、たくさんの葦が茂り、よしず等に使われたと言います。

農家の人たちが使用した、サッパ舟も見ることが出来ます。

スポーツセンターの全景。、左が屋内体育館、右が陸上競技場。

河川で作業する浚渫船。川は川上から押し寄せる土砂で川底に堆積します。

この辺は住宅街が河川水面より低く、水害のとき少しでも早く水はけが良い様に川底の土砂を深く掘っています。

奥戸橋に登る歩道坂から撮影しました。

昭和12年頃

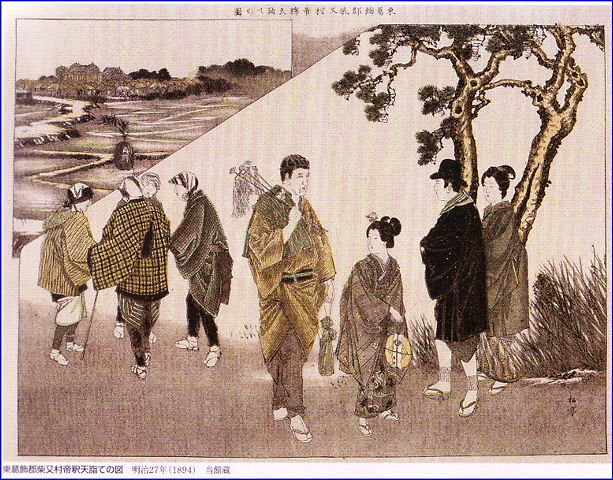

奥戸天祖神社裏の土手で一服する行商。

区内には、戦前まで天秤を担いだ豆腐の行商が来ていた。

奥戸天祖神社そばの水門当番の家。

奥戸2丁目天祖神社の番地。

奥戸天祖神社の裏の道路を隔ててスポーツセンター陸上競技場。

昭和22年の古い地図

青い線が中川

黄色い線が奥戸橋

黄色い円が葛飾スポーツセンター

スポーツセンターの昔は、中川が入り江になっていて湿地で葦が生えていた。

これを埋め立てて、

現在のような建物が完成した。

コメ欄はお休みです

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

人車の様子が分かります

人車の様子が分かります