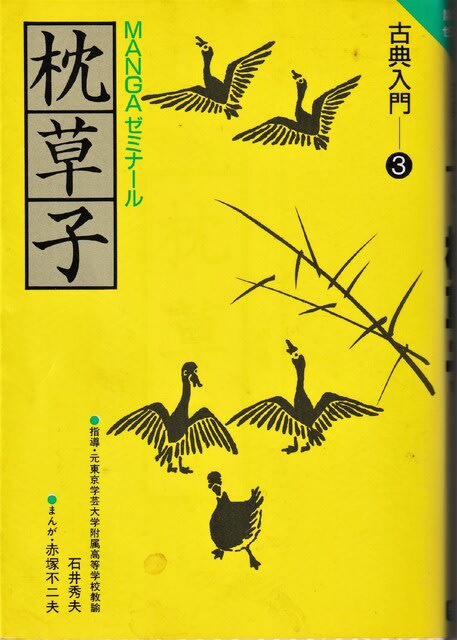

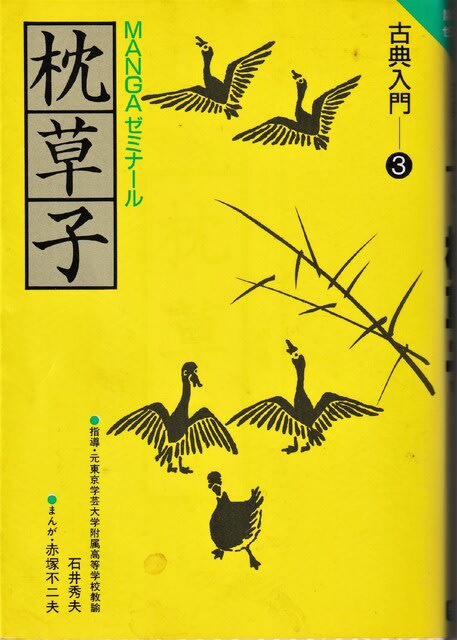

足腰大丈夫な内に出来る限り、不要雑物処分・身辺片付け整理をしよう等と思い込んでからすでに久しいが、正直なかなか進んでいない。それでもここ2~3年には、押し入れや天袋、物置、書棚等に詰まっていた古い書籍類等をかなり大胆に処分してきた。ただ、中には「これ、面白そう・・」等と目が止まり、残してしまった書籍もまだまだ結構有る。その中に 漫画家赤塚不二夫著、元東京学芸大学附属高等学校教諭石井秀夫指導の古典入門まんがゼミナール「枕草子」(学研)が有る。多分、長男か次男かが、受験勉強中に使っていた「枕草子」の解説本・参考書の一つのようだが、錆びついた老脳でもなんとか読めそうな、まんがで描いたくだけた内容、その内いつか目を通してみよう等と仕舞い込んでいたものだ。ながびく新型コロナ禍、不要不急の外出自粛中、ふっと思い出して、やおら引っ張りだしてみた。当然のこと、本格的な「枕草子」解説本、参考書とは異なり、限られたサワリの部分に絞ったものであるが、学生時代に多かれ少なかれ齧っていたはずの日本の代表的な古典、清少納言の「枕草子」も、ほとんど覚えていないし、「古典」に疎く、苦手な人間でも、十分楽しめそうで、御の字の書である。

「風変わりな宮廷紳士たち」・まんがゼミナール「枕草子」 その21

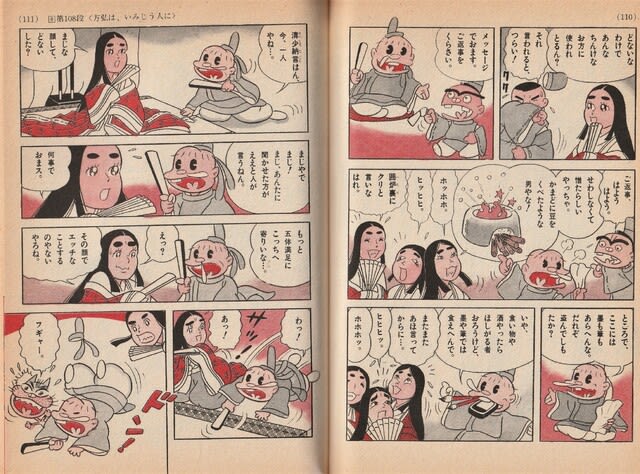

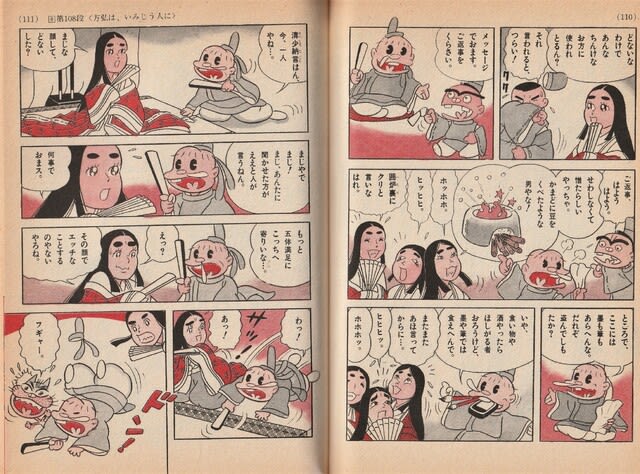

第108段 「方弘は、いみじう人に」

為すこと、言うこと、すべてが周囲の人を笑わせるという 愛嬌者の方弘(まさひろ)という殿上人のことを描いた回想の段。およそ、殿上人としての優雅さや気取りのない方弘の野人的な言動を、笑いの対象としているが、そこに、清少納言の好意的な目が光っている。

蔵人の方弘はたいそう人に笑われる者。

清少納言「どないなわけであのあほが蔵人の地位につけたんやろ?」「家族が染物や仕立てを上手にするさかいに、えーべべ着てはるけどナ」

ジリ、ジリ、紙燭で、着物を焦がしている、

清少納言「あーっ!、何しとるねん!」

方弘「このべべ、だれぞに着せてあげたい」

清少納言「どーも、わけわからん、お方や!」、「ちょいと、お供の方」

お供「は!?」

清少納言「どないなわけで、あんなちんけなお方に使われとるん?」

お供「それ、言われるとつらい!」

使いの者「メーッセージでおます。ご返事をくらさい」「ご返事、はよう、はよう」

方弘「せわしなくて、憎たらしいやっちゃ。かまどに豆くべたような男やな」

女房達「ホッホホ」「ヒッヒヒ」「囲炉裏に栗と言いなはれ」

方弘「ところで、ここには、墨も筆もあらへんな。だれぞ、盗んでしもたか?」「いや、食い物や酒やったら、ほしがる者おろうけど、墨や筆では食えへんで」

女房達「またまた、あほ言ってからに・・・」「ホホホッ・・」「ヒヒヒッ・・・」

方弘「清少納言さん、今、一人やね・・・」

清少納言「まじな顔して、どないした?」

方弘「まじやで、まじ!、まじ!、あんたに聞かせた方がええと人が言うねん」

清少納言「何事でおまス」

方弘「もっと、五体満足にこっちに寄りいな・・・」

清少納言「えっ?、その顔でエッチなことするのやないやろね」

方弘「わっ!」

清少納言「あっ!」、サッ!、

方弘 ドン!、フンギャー!

清少納言「五体満足でおましたか?」

官職任命式の夜、またいでました 方弘の蔵人。今宵のお役目は、燈台の油差しでおます。

方弘「オッホン。高貴な役職であるぞよ・・」

ところが、燈台の燈敷が新しい油単ゆえに、下沓がへばりよって、

ピタ、ピタ、ピタンコ、バターン!、燈台を引っくり返してしまい・・・、

女房達「わっ!、地震でおますかっ?」

ドタバタ、ドタバタ・・・、

女房達「あっ!、例によって、方弘が原因ぞ!」「蔵人の頭が御着席にならぬ限りには、だれも座れへんでおます」

方弘 隠れて「モグモグ」、「アッ!」

清少納言「こんなお方でおましたけど、方弘は阿波守に出世されましたエ」

原文だよーん

方弘(まさひろ)は、いみじう人に笑はるるものかな。親など、いかに聞くらむ。供にありくものどもの、人々(ひとびと)しきを呼び寄せて、「なにしに、かかる者には使はるるぞ、いかが覚ゆる」など笑ふ。ものいとよくするあたりにて、下襲(したがさね)、袍(うへのきぬ)なども、人よりよくて着たるを、紙燭(しそく)さしつけ焼き、あるは、「これを、異人(ことびと)に着せばや」など言ふに、げにまた言葉づかひなどあやしき。

(注釈)

方弘は、ひどく人に笑われる人物である。親等は、それをどんな気持ちで聞いているのだろうか。供に使う人達で、ごく人並みな者を呼び寄せて、「どうして、あんな男に使われているのか。どう思っているのか」等と言って笑う。物をきちんと整える家庭で、下襲や袍等も他の人よりも良い様子で着ているが、それを紙燭につけて焼いたり、あるいは、「これを、他の人に着せてやりたい」などと言うのだが、なるほど、言葉遣い等もまた一風変わっている。