10月31日 23時50分頃 10月2回目の満月になる。

満月は 通常は 1ケ月に1度しか観測されないところ、

2~3年に1度は 1ケ月に2度 観測されることが有り

その2度目の満月は、

「ブルームーン(Blue Moon)」と

呼ばれているのだそうだ。

10月2日が満月だったので

今日の満月は そのレアな 「ブルームーン」。

当地 今日は 1日中 快晴、

そんな情報に誘われて、20時頃 ベランダから見上げると

冴え渡った秋の夜空に 煌々とした満月。

秋には 月が似合う。

10月31日 23時50分頃 10月2回目の満月になる。

満月は 通常は 1ケ月に1度しか観測されないところ、

2~3年に1度は 1ケ月に2度 観測されることが有り

その2度目の満月は、

「ブルームーン(Blue Moon)」と

呼ばれているのだそうだ。

10月2日が満月だったので

今日の満月は そのレアな 「ブルームーン」。

当地 今日は 1日中 快晴、

そんな情報に誘われて、20時頃 ベランダから見上げると

冴え渡った秋の夜空に 煌々とした満月。

秋には 月が似合う。

(ネットから拝借無料画像)

3年前、2017年11月に 母親は 94歳で永眠した。

母親は 父親死後も 長年 北陸の山村で一人で暮していたが、

病気や認知症状の度合い等から 一人暮らしが困難となり

13年前の12月、一旦 神奈川県在住の妹宅に同居し、その後施設に入所、入退院を繰り返しながら 10年間を生き抜いた。

その間は それまで 出来なかった母親との触れ合いを心がけ

出来得る限り頻繁に 妹宅や施設、病院に通ったように思っている。

丁度そんな頃に それまでまるで興味関心も無かった川柳に出会い、

単なる五七五言葉並べ遊びではあったが

母親への思いをも 句にしていた。

逝ってしまった後にも、何句か 作っていて

メモが残っている。

拙句、駄句ばかりだが、3年目になる今、

せっかく作った五七五、改めてブログに書き留め置くことにする。

「母の句」

うるさいと嫌った母の手を握り

子供の頃(反抗期)、勝ち気でうるさい母親と激しく対立していたが・・、

北風に最後の一葉耐えて揺れ

晩秋、庭の柿の木の葉がパラパラ散って、最後の1枚が母親に重なって

九十路(ここのそじ)超え尚子等(こら)に風邪引くな

車椅子の母親が、別れ際に発する言葉は いつも「風邪引くな」だった。

三代を生き抜いた手の力知る

毎度別れ際に握手していたが、大正昭和平成を生き抜いた手は、最後まで力強かった。

母を連れ帰る故郷の雪の墓

骨壷を抱いて、すでに帰る家も無い北陸の郷里へ 新幹線で帰郷した時の句。

全うし穏やかなりし母の顔

母が逝く最後の一葉落ちるよに

天高く母を乗せて千の風

少女時代の東京の空へ?、住み馴れた北陸山村の空へ?

煙となり母青空に召され逝く

藤沢市の火葬場で 快晴の空を仰ぎながら・・・。

安らかに眠り給うや秋の日に

三代を揺れて灯した炎消え

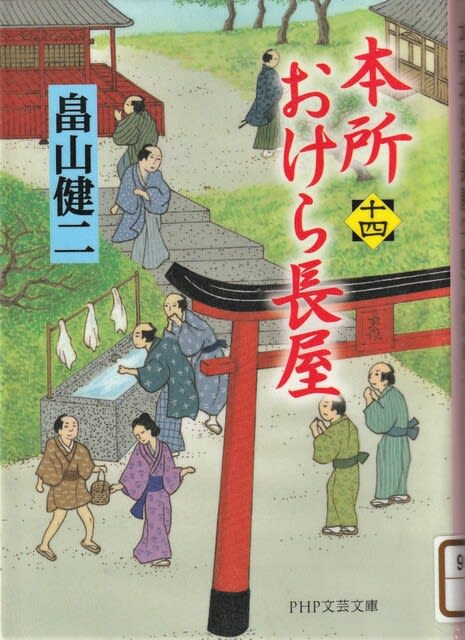

図書館に予約(リクエスト)してから数ケ月、先日やっと順番が回って来て借りてきた 畠山健二著「本所おけら長屋(十四)」(PHP文芸文庫)を 読み終えた。

お江戸本所亀沢町にある貧乏長屋「おけら長屋」の住人、万造、松吉の「万松コンビ」を筆頭に 左官の八五郎、お里夫婦、粋な後家女お染、浪人の島田鉄斎、大家の徳兵衛、等々、個性豊かな面々が 貧しいくせにお節介で人情厚く、次々巻き起こる問題、事件、騒動を笑いと涙で体当たりし、まるく収めていくという 人気の「本所おけら長屋シリーズ」の第14弾目の作品だ。まるで江戸落語を聞いているようなテンポ良い会話、小気味良い文体、随所で笑いが堪えられなくなったり、思わず泣かされてしまう、人の優しさが心に沁みる時代小説、一気に読める作品だと思う。

(注)真夜中に読まない方がいいかも知れない。一人で ゲラゲラ笑い出したり、鼻をすすったりする爺さんは なんだか不気味、気が触れたか?と 勘違いされる恐れ有り。

畠山健二著 「本所おけら長屋(十四)」

本書には 「その壱 まつあね」、「その弐 かたまゆ」、「その参 きれかけ」、「その四 おみくじ」の 連作短篇4篇が収録されている。

「その壱 まつあね」

前作の「その四 ゆうぐれ」では 下総国印旛の松吉の実家の騒動を おけら長屋の住人達に酒場三祐のお栄等も加わって、笑いと涙で丸く収めたが、結果 松吉の義姉お律は 江戸に出てきておけら長屋の住人となっている。当篇では そのお律に絡んだ出来事、騒動に、万造、松吉等 おけら長屋の面々が出番となる物語。

お律が手伝うようになった聖庵堂に大柄な男新吉が運び込まれてきた。お律は 証文も無しで、その男に20両の大金を貸してしまうが・・・・、

品川宿の口入れ屋日吉屋のお陸、下働きの猪之吉、柴崎屋義左衛門、番頭仙太郎、破落戸音蔵、

「その弐 かたまゆ」

おけら長屋の住人、大工の八五郎の女房お里の奉公先成田屋の女中頭お多喜は、亭主竹五郎の酷い酒癖の悪さで困っている。一方で 阿波国徳島藩の藩士で島田鉄斎を師と仰ぐ若芽錦之助が訪ねてきた。剣の腕抜群の好男子だが、酒癖の悪さで切腹は免れたものの、お役目辞退、謹慎、廃嫡になった経験有り、断酒中。その若芽錦之助、貧乏旗本の三男坊黒田三十郎と称して、お忍びで おけら長屋の連中と関わり合う津軽藩の分家黒田藩藩主津軽甲斐守高宗、万造、松吉を交えて 大変なことになり・・、若芽錦之助、甲斐守高宗のキャラクターに 抱腹絶倒・・・、「わはははは、腹が痛え、助けてくれ~、死ぬ~」

黒田藩江戸家老工藤惣二郎、用人見習い田村真之介、徳島藩藩主須賀田阿波守政勝、

「その参 きれかけ」

おけら長屋の裏手の金閣長屋の住人、曲物師権三郎と女房お清の娘お菜美は 2年前に飛び出していたが 大きなお腹を抱えて戻ってきた。おけら長屋の井戸端は その話でもちきり。お節介焼きのおけら長屋の面々、放っておくことが出来ず、相手を探し出し、丸く収める方向へ 手を出し、口を出す。お菜美は涙を払った。

お染、万造、松吉が お菜美と佐久助の馴れ初めを聞き出し お糸も世話を焼く。

「ありがとう、お糸ちゃん。鼻緒は切れなかったよ」「今度は お糸ちゃんの番だね」

下駄屋三増屋安兵衛、お満、

「その四 おみくじ」

大工の八五郎と女房お里の娘お糸の出産に絡んだてんやわんやの騒動と顛末。出産間近になり、ひとつ家族のようなおけら長屋の住人達はこぞって、浮足立ち、浮かれ過ぎている。八五郎は孫の名前を考え、女達は 御包みの準備に大わらわ、魚屋の辰次、呉服屋の手代久蔵、八百屋の金太、の三人は 犬山神社のお守りに添えて 「おみくじ」を贈ったが大問題に・・・。

(商売)北東に落とし穴あり、(願望)今は叶わず、(待ち人)来たらず、(出産)難あり、身内の食あたりに気をつけよ・・・、手違いで「大凶」のおみくじだった。大事な時期にお糸が落ち込み、どうしたらよいものか思案するおけら長屋の面々。お染が お糸を救う手段に指し向けたのは 久蔵の女房お梅、

大雨の中、聖庵堂に参集した面々に お満は 逆子で母子の生死が掛かる最悪の事態であることを説明するが 直後突然近くに落雷が有り・・・。久蔵は 「そう言えば・・」と口走ると懐からくしゃくしゃになった大凶のおみくじを取り出した。「さ、最後に書いてありますよ。”光させば好転す” って」

八五郎が突然叫ぶ。お糸の亭主文七、「雷蔵・・・いい名前じゃねえですか」

(つづく)

(参照)→ PHP研究所(PHP文庫)「本所おけら長屋シリーズ」