バスガイドなど昭和の貸切バスの思い出シリーズ。

小学校の遠足で秋田中央交通のバスガイドに、間違った歌詞の歌を教えられた話、

幼稚園のいもほり遠足で、秋田市交通局の運転士とガイドが消えた話に続き、最後は小学校の社会科見学での、秋田市交通局(秋田市営バス)のバスガイドの発言。

まず、社会科見学について。昭和末までは生活科がなく、1年生から社会科があった。

我々の学校・学年では、社会科見学と称する行事は、2年生から4年生にかけて、何度か実施されたと記憶する。1年生では校外での集団行動は危ないという判断かもしれない。また、5年生では日本全体のこと、6年生では歴史のみを習うため、近場に見学する場所がないという理由だろう。

秋田市街地にあった母校では、学区近隣に見学対象もあり、商店街やダイエー秋田店(

ニューシティ全体ではなくダイエーの食品売り場を見たはず)などは2年生で徒歩で出かけた。

全国的に社会科見学と言えば、特に食べ物の「工場見学」が連想されよう。秋田市周辺にも、みちのくコカ・コーラボトリングなど見学を受け入れる工場はあるが、我々の学年では工場見学は1度もなかった。5年ほど年下の学年では、2年生辺りでたけや製パンの工場を見学するようになっていた。

僕は、大学2年の時に、ニッカウヰスキー弘前工場の見学計画が浮上したが、それさえ、他の授業との兼ね合い(学部事務局の時間割表の作成ミスのような気がしなくもない)で流れてしまったほど、工場見学とは縁がない。

我々が小学校の社会科見学で貸切バスを使ったのは、2年生の秋田駅~秋田郵便局(現・秋田中央郵便局)と、3年生と4年生各1回(後述)の計3回だと思う。いずれも市営バス。遠足以上に遊びの要素がない、お勉強のお出かけだが、それでも遠足気分になったものだ。

3年と4年の社会科見学は、どちらも秋田市内の複数の施設を見学し、この2年間でクラス替えがなかったため、記憶がごっちゃになっている部分もある。保存した資料もあるのだがすぐ出せないので、以下、一部資料と記憶から整理(後で資料が見られたら修正するかも)。

●3年生

・1985年9月13日。

・単なる社会科見学でなく、「市内めぐり」という名称付き行事。「しおり」も発行された。

→「市内めぐり」とは的確な命名だと思っていたが、数年前、県内で少し違う市内巡りがされていることを知った。

能代山本方面だったか、(町や郡を越えた)地域外から異動してきた教員をバスに乗せ、学校のある地域を案内する行事(研修?)があるらしい。秋田市でも行われていたか、あるいは伝え聞いて知ったかして、社会科見学の名前に転用したのかもしれないと思った。

【2023年6月28日追記・「市内めぐり」の由来について考察】1982~1983年度に、NHK教育テレビの小学校3年生・社会科の学校放送番組で「ぼくのまち わたしのまち」が放送されていた。「たんけんぼくのまち」の前番組。

Wikipediaのそのサブタイトル一覧によれば、5月(82年度は第5回、83年度は第4回。当時は2週ごとでなく毎週、新作が放送されていたようだ)に「市内めぐり」という回があった。なお、1981年度までの「ぼくらの社会科ノート」にはなし。

もしかしたら、これが由来かもとも思ったが、さらに↓

近年でも、小学校3年生が「市内めぐり」の呼称で、社会科見学を実施している地域・学校がちらほら存在した。

Google検索結果上位では、2022年度 立川市、2018年度 取手市、2021年度 青梅市など、東京都と千葉県を中心とした首都圏周辺で盛んな感じ。千葉県旭市では「旭市内めぐり」と市名を冠するようだ。あとは岐阜県各務原市、大阪府岸和田市、山形大学附属小学校で実施されているのを確認。

ということは、「市内めぐり」の名前は、教育現場では一般的なのかも。(以上追記)

・秋田市中央卸売市場 → 東北電力 秋田火力発電所 → 秋田市水道局 仁井田浄水場。

→見学時の建物や設備は2022年時点では、どれもおおむね現存するはずだが、近い将来いずれも大きく変わりそう。

外旭川の卸売市場は、現在は花部門以外は「秋田市公設地方卸売市場」に格下げ。イオンタウン構想とともに、全面改築計画がある。

飯島の火力発電所は縮小傾向。現在唯一稼働する4号機も

2023年3月で廃止予定で、その後は発電所全体が廃止される方向。【10月20日追記・その後、2024年7月に廃止が延期された。

この記事も参照】

(現在は秋田市上下水道局)仁井田浄水場は、老朽化した設備を2027年度までに全面更新予定。

・昼食は弁当持参で、大森山公園のグリーン広場で食べた。食べないその日の給食費から、おやつセットが配給。

→おやつ現物支給は、現金で返金するのが面倒だったのか。宿泊研修などでも行われた。

味覚糖の中にミルクが入ったキャンディー(さくらんぼの詩、野いちごの小道、クリームソーダ)や、いちごポッキー(つぶつぶいちごでない小さい箱の)など、自分ではあまり選ばない商品もチョイスされ、それをみんな同じく食べるというのは、それはそれで楽しかった。おっとっとも入ってたか?

●4年生

・1986年6月30日。

・秋田市環境部 御所野事業所 → 秋田市下水道部 八橋事業所 を見学。順番はあいまい。

→御所野(実際は河辺?)はごみ処理場。現・秋田市総合環境センター。

八橋は臨海バイパス・草生津川の橋のほとりの下水処理場。後に「八橋下水道終末処理場」になるも、県の下水処理場と統合され、2020年8月からは下水処理機能がない秋田市上下水道局「八橋汚水中継ポンプ場」。

・見学は午前中で終了し、帰校後すぐ給食。

→たしか献立が「とり肉のピーナツからめ」で、とてもおいしかった(

過去の記事)。

3年は飯島~仁井田~大森山とほぼ市内全域の移動。弁当とおやつもあって、遠足がもう1回あった気分だったかも。

しかし4年の御所野往復もけっこうな距離で、半日で済ませてすぐ給食なのはタイトスケジュール気味な感じもする。

さて、貸切バスの話。当時はもちろん、バスガイド付き。

仁井田浄水場に向かう時だから、3年生。

「NHKの朝のドラマ(連続テレビ小説)の放送中は、水道の使用量が大きく減るそうです」と説明があった。

これは、1983年の「おしん」放送時のことだと思われる。「NHK放送史(https://www2.nhk.or.jp/archives/search/special/detail/?d=asadra014)」のサイトにも、「「朝の放送時間は水道の使用量が激減した」と言われるほど」とされる」とある。

当時の交通局では、秋田市民などを対象にした、市内の施設見学会(ある意味大人の社会科見学)も請け負っていたかもしれないので、その手の案内は慣れていたのだろうか。

そして、問題のある案内が2点。これがどちらの年か分からない(理由後述)。

秋田大橋か雄物新橋のどちらかで、雄物川(雄物新橋なら正確には雄物川放水路)を渡った時、「今渡っている川は雄物川です」と案内があった。

その後、新川橋(

架替前の先代)を渡ったのだが、案内がなかった。すると、児童の1人から「この川は?」と質問の声。

ガイドは「う~ん。新川?」と疑問形で返答。

秋田市に新川という河川はない。新川橋の下を流れるのは秋田運河(正式には旧雄物川)である。

僕は知っていたが、訂正できるような子じゃないので、黙っていた。

雄物川を紹介しておきながら、小さいとはいえない秋田運河・新川橋は黙っているのは説明不足。そして、秋田市の公営企業に所属し、市民などに案内する立場でありながら、雄物川改修事業や臨海工業地帯など秋田市の発展を語るに欠かせない秋田運河(の区間なのか、名前なのか)をよく知らないというのは、勉強不足と言わざるを得ない。

と、今さら苦言を呈しておく。

もう1つは、どのタイミングかは忘れたが、大森山の高さ。これはけっこう奥が深い。

バスガイドから「大森山の高さは、124メートルです」と案内があり、ふーんと思った。

※数値はちょっと自信なし。122メートルだったかもしれないが、後述の各種資料に従えば、124の可能性が高い。

社会科見学終了後、次の日辺りだろうか、学校で友だちが話した。

「大森山の高さって、123メートル。1、2、3なんだって!」

あれ? 僕が聞いたのと1メートル違う。尋ねると、その子が乗っていた号車のバスガイドが教えてくれたという。

バスガイドの間で、数値が統一されていないことになる。

下手すれば言い争いになってケンカになりかねないが、彼も僕もそんな子じゃないので、誤差みたいなのがあるのかね、で終わった。(けど、個人的にはずっと引っかかっていた。)

この“誤差”について、後年、自力でそれなりの原因を考えてみた。少なくとも4つ。

・小数点以下の処理。

→よくある話で、切り上げ/切り捨て/四捨五入の違い。

・データの新旧。

→測量方法の変更や地殻変動で、標高の値が変動することはある。

・山の標高と三角点の標高を混同している。

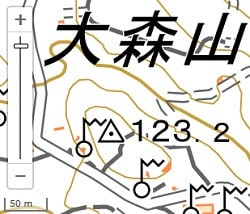

→大森山のテレビ塔近くの

展望台には、一等三角点がある。その一帯が大森山でいちばん高い場所ではあるが、三角点の位置=山の頂上とは限らないはず。

だとした場合、国土地理院の地形図では、大森山の頂上付近に三角点の標高が記されるため、(低い数値を言ったほうのガイドが)それが大森山の標高だと誤解して、案内してしまった可能性。

※地形図で、三角点がない山の頂上の標高は、「・」印に数字を記す「標高点」の地図記号で示される。大森山には標高点は未記載。

※大森山の三角点の名称(基準点名)は「赤山」。大森山をそう呼ぶなど聞いたことがないのだが、理由が知りたい。

・インパクト重視・ウケ狙い。

厳密な数値を用いず、大雑把な値を示し、1、2、3という数字の並びの良さを重視した可能性もある。

山の標高と三角点の標高について、掘り下げる。

翌1987年の5年生での大森山宿泊研修(宿泊訓練。いわゆる林間学校)の「しおり」には、学習資料として大森山のプロフィールが記されていた。

「標高123.49m」、さらに三角点が「123.4m」であるとのこと。

当時は知らないが現在では、三角点の標高は小数第二位まで公表されている。しかし、地形図では小数第一位までしか記載されない。

今のようにネットで三角点のデータを調べられたわけでもなかったので、「123.4m」は地形図を転機した可能性が高いと思う。

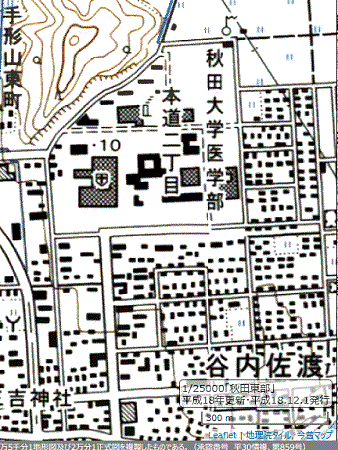

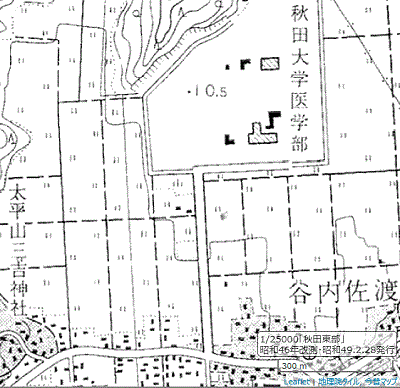

ただ、「時系列地形図閲覧サイト 今昔マップ on the web」で、1985年修正の地形図では「123.5」。

近年は後述の通り異なるが、明治から2006年まで123.5で不変。となると、123.4の出どころが謎だが、宿泊研修のしおりの話なので、これ以上追求しない。

バスガイドの説明に戻って、ここからは憶測。

交通局のガイド教本みたいなので、しおりにもあった「標高123.49」もしくは地形図の三角点「123.5」の値を記載していたのかもしれない。

それを見て、あるガイドは小数点以下を切り捨てて「123メートル」と、あるガイドは四捨五入または切り上げて「124メートル」と案内して、齟齬が生じた可能性がある。

バスガイド各自の裁量の範囲内だとは思うが、同じ学校の同じ学年の子どもたちが混乱しないよう、統一することがあってもよかったのでは。

現在の数値も記しておく。

一等三角点の標高(2014年)は「123.17」。地形図では「123.2」。

地理院地図より

ちなみに2011年では123.32だったそうだ。

「大森山の標高」と銘打った値で、出典や根拠が明確なものは、ネット上にはないようだ。

(秋田市役所サイト内の)秋田市大森山動物園のホームページ内、「大森山公園」全体の紹介ページ(ページ番号1003910)の中で、「展望台」が「公園の最高地で、標高は123.49メートル」としている。1987年と変わらない値だが、これは市が定期的な確認や更新をせずに、掲載したまま代々引き継いでしまっている可能性もある。

Wikipediaの「大森山」の項(全国の大森山の一覧)では、「秋田県秋田市にある標高124mの山。大森山公園がある。」。※他の大森山も小数点以下がない数値。

その他のホームページは、市サイトの「123.49」もしくは三角点標高を元にしたか、大雑把に123としたと思われるものばかりだと感じる。

以上、大森山の標高の数値については、結論は出せません。国土地理院に問い合わせれば分かるでしょうけど。

このできごとが、3年か4年かあいまいな理由。

雄物川→秋田運河を通り、大森山が話題になったといえば、上記見学先を踏まえれば3年生のはず。でも、特に大森山の高さについては、そう断言できない事実(であろう記憶)があった。

3・4年生はクラス替えがない、1学年3クラスだった。

3年生の市内めぐりでは、1クラスにつき1台のバスが配車された。遠足と同じで当然。

4年生の社会科見学では、バスは2台。各クラスをそれぞれ半分ずつに分けて、補助席も使って分乗。

児童数が減少傾向であった母校では、我々が4年生になった時には、ギリギリ3クラスが維持できる人数だったはず。半日であることやバス代節約の意味からも、2台に収めたのだろう。

そして、大森山の高さのやり取りをした友だちは、同じクラスの人だったはず。すなわち4年生の時のはず。

でも、ルート的に大森山は通らないと思われる4年コースで、2台のバスガイドがそろって大森山の高さを話題にするものだろうか。やはり3年の時のことで、話した友だちは実は違うクラスの人だったのか、でも僕はそんなに交友関係は広くないし…

やはり記憶とはいい加減なもの。この真実は永久に分からないでしょう。

「旭川小学校前」上り

「旭川小学校前」上り 「新藤田(しんとうだ)」上り

「新藤田(しんとうだ)」上り 「旭川団地前」下り

「旭川団地前」下り 「古城苑入口」下り

「古城苑入口」下り 2018年撮影の上り側

2018年撮影の上り側 「新藤田入口」下り

「新藤田入口」下り

「平和町」下り

「平和町」下り 「青山町」下り

「青山町」下り 「青山町」上り。ここだけナール

「青山町」上り。ここだけナール 「青山上丁」下り

「青山上丁」下り フジか何かのツルがからみつき、背後の森に飲みこまれそう

フジか何かのツルがからみつき、背後の森に飲みこまれそう 「旭川小学校前」上り

「旭川小学校前」上り 「新藤田(しんとうだ)」上り

「新藤田(しんとうだ)」上り 「旭川団地前」下り

「旭川団地前」下り 「古城苑入口」下り

「古城苑入口」下り 2018年撮影の上り側

2018年撮影の上り側 「新藤田入口」下り

「新藤田入口」下り

「平和町」下り

「平和町」下り 「青山町」下り

「青山町」下り 「青山町」上り。ここだけナール

「青山町」上り。ここだけナール 「青山上丁」下り

「青山上丁」下り フジか何かのツルがからみつき、背後の森に飲みこまれそう

フジか何かのツルがからみつき、背後の森に飲みこまれそう

地理院地図より

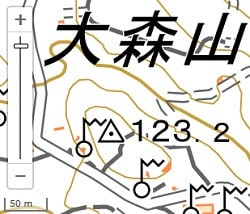

地理院地図より 2021年末の幸町交番跡。この状態で年越し

2021年末の幸町交番跡。この状態で年越し 張り紙はあった

張り紙はあった 泉外旭川駅外旭川側の歩行者自転車道

泉外旭川駅外旭川側の歩行者自転車道 たぶんこう分かれる。歩行者道端・水路中央がそのポイント

たぶんこう分かれる。歩行者道端・水路中央がそのポイント

地理院地図に加筆

地理院地図に加筆 赤く囲った辺り

赤く囲った辺り 奥は平和公園の山

奥は平和公園の山 奥に泉踏切越しに秋田工業高校が見える

奥に泉踏切越しに秋田工業高校が見える 「秋田県警察の組織に関する規則」から作成。平和公園付近など不正確です

「秋田県警察の組織に関する規則」から作成。平和公園付近など不正確です (

( 現在。上の写真右側から左方向を撮影。右が線路

現在。上の写真右側から左方向を撮影。右が線路 右が交差点。パトカーは2020年度導入「MAZDA2(旧デミオ)」のようだ

右が交差点。パトカーは2020年度導入「MAZDA2(旧デミオ)」のようだ 竿燈の絵入りの看板。「秋田警察署」を隠している

竿燈の絵入りの看板。「秋田警察署」を隠している 手前左(背後)が泉外旭川駅、左奥が保戸野方向

手前左(背後)が泉外旭川駅、左奥が保戸野方向 保戸野側から。マンションの物置みたいなのにも隠される

保戸野側から。マンションの物置みたいなのにも隠される 新しい交番裏。右が駐車場。真向かい奥が泉外旭川駅前広場

新しい交番裏。右が駐車場。真向かい奥が泉外旭川駅前広場

2020年10月のGoogleマップストリートビューより。右のセブンは閉店後・解体前

2020年10月のGoogleマップストリートビューより。右のセブンは閉店後・解体前 2017年7月。右はセブン以前にあった月ぎめ駐車場

2017年7月。右はセブン以前にあった月ぎめ駐車場 標識がなくなった

標識がなくなった 新しい標識!(↑上の写真奥にも見えている)

新しい標識!(↑上の写真奥にも見えている)

地理院地図に加筆。道幅は実態と一致しない。赤が規制区間、青が今回対象外になった区間

地理院地図に加筆。道幅は実態と一致しない。赤が規制区間、青が今回対象外になった区間 北側の規制区間入口

北側の規制区間入口 右が規制区間。左奥=東方向が旭川・千秋公園、

右が規制区間。左奥=東方向が旭川・千秋公園、 (再掲)

(再掲) (再掲)

(再掲) (再掲)生鮮市場の交差点(前々回のC地点)

(再掲)生鮮市場の交差点(前々回のC地点) (再掲)附属中角のY字路(前々回のA地点)

(再掲)附属中角のY字路(前々回のA地点) 「秋田市」の下に

「秋田市」の下に 2400×2500の通り、正方形に近い不思議な比率

2400×2500の通り、正方形に近い不思議な比率 こちらは横長サイズ

こちらは横長サイズ 【12月14日画像追加。

【12月14日画像追加。 小さめだけど文字が多い

小さめだけど文字が多い 文字やや少なめ

文字やや少なめ 文字が横長。ワープロ専用機の横倍角みたいな

文字が横長。ワープロ専用機の横倍角みたいな 前回の記事の写真とほぼ同じです

前回の記事の写真とほぼ同じです 標識を拡大

標識を拡大 (再掲)読めない

(再掲)読めない バス停表示板と信号機も新しくなった

バス停表示板と信号機も新しくなった

(再掲)国道の案内標識で卸団地は…

(再掲)国道の案内標識で卸団地は… まだ紅葉していない柔らかな葉

まだ紅葉していない柔らかな葉 ケヤキの樹皮ではない

ケヤキの樹皮ではない 門右の木もハリエンジュ

門右の木もハリエンジュ 南方向。この道路沿いが大学敷地の東辺

南方向。この道路沿いが大学敷地の東辺 左はテニスコート、グラウンド

左はテニスコート、グラウンド 少し進んでテニスコートとグラウンドの境付近

少し進んでテニスコートとグラウンドの境付近 道路より右が字境田

道路より右が字境田 こんな景色

こんな景色 ようやく田んぼがあった

ようやく田んぼがあった

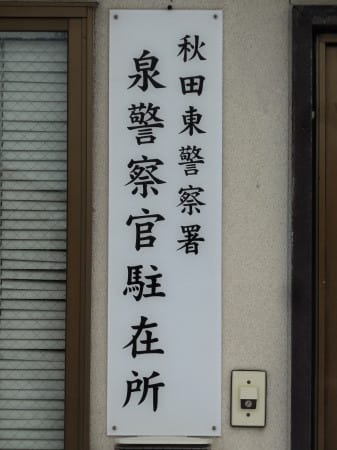

秋田大学ホームページより

秋田大学ホームページより 「本道二丁目」???

「本道二丁目」??? (再掲)西端。草木の茂る部分が遊歩道。左方向が本道キャンパス

(再掲)西端。草木の茂る部分が遊歩道。左方向が本道キャンパス 2011年撮影。2004年付の看板

2011年撮影。2004年付の看板 (再掲)地理院地図に加筆

(再掲)地理院地図に加筆

体育館北東角。対角線上が入口。左にテニスコート、背後にグラウンド

体育館北東角。対角線上が入口。左にテニスコート、背後にグラウンド 年季が入った看板

年季が入った看板 グラウンドから南方向。テニスコートと建物群

グラウンドから南方向。テニスコートと建物群 グラウンドから北西方向

グラウンドから北西方向 グラウンドから北東方向

グラウンドから北東方向 YouTubeより

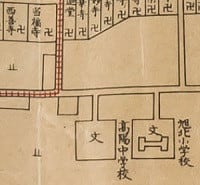

YouTubeより 1971年改測

1971年改測

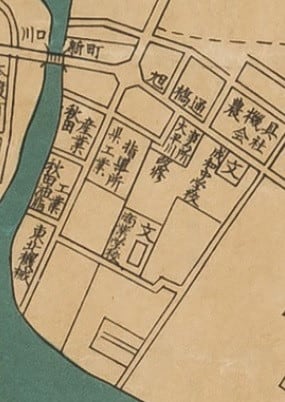

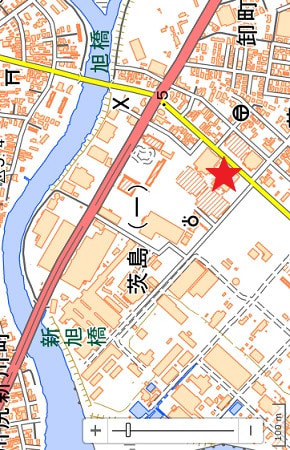

今の山王十字路付近

今の山王十字路付近 「成和中学校」発見!

「成和中学校」発見! 【3日画像追加】地理院地図を東が上に回転。赤い★が成和中跡と思われる位置。道路の線形はあまり変わっていない

【3日画像追加】地理院地図を東が上に回転。赤い★が成和中跡と思われる位置。道路の線形はあまり変わっていない (再掲)左が秋田大橋方向・右が山王方向。このもうちょっと左辺り?

(再掲)左が秋田大橋方向・右が山王方向。このもうちょっと左辺り? (再掲)奥が秋田大橋方向。この枠外・右か?

(再掲)奥が秋田大橋方向。この枠外・右か? 「注意 高さ制限4M」

「注意 高さ制限4M」

工事看板「横断歩道橋を直しております」

工事看板「横断歩道橋を直しております」 北側から。奥が山王方向、左が泉・右が八橋

北側から。奥が山王方向、左が泉・右が八橋 2019年末。歩道橋上からまっすぐな階段、泉地区と太平山を見渡す

2019年末。歩道橋上からまっすぐな階段、泉地区と太平山を見渡す 泉側の新国道向き階段

泉側の新国道向き階段 「立入禁止」

「立入禁止」 「お知らせ」

「お知らせ」 駅舎を背に

駅舎を背に

旧国道交差点から。左右が旧国道、奥が国道、背後が踏切

旧国道交差点から。左右が旧国道、奥が国道、背後が踏切 踏切まで一直線ではなく、逆「く」の字の道路だ

踏切まで一直線ではなく、逆「く」の字の道路だ この時はけっこう来店客がいたようだ

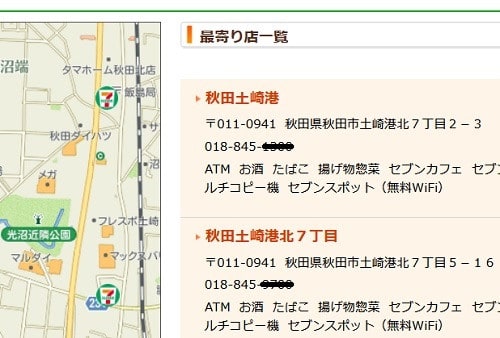

この時はけっこう来店客がいたようだ 「秋田土崎港店」

「秋田土崎港店」 北が秋田土崎港北7丁目店、南が土崎港店

北が秋田土崎港北7丁目店、南が土崎港店 今年もちょっと遅かったか…

今年もちょっと遅かったか… 黄色いアヤメ ※外来種キショウブではない

黄色いアヤメ ※外来種キショウブではない

道路と反対側の岸から

道路と反対側の岸から メインの道路側から。向こう側はうっそうと木が茂る丘

メインの道路側から。向こう側はうっそうと木が茂る丘 地名は左手前が将軍野、右が土崎港

地名は左手前が将軍野、右が土崎港 「ひょうたん沼公園」だって

「ひょうたん沼公園」だって