いよいよ本物に・・

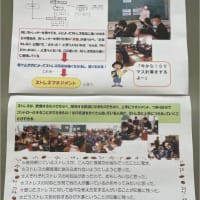

羽曳野市立白鳥小学校コーディネーション、高学年4時間のプログラム実施を経て、今日は、人間関係プログラムの根本のところを校内研修会で取り組みました。

「指導」から「支援」へ、「教示・伝達」から「ファシリテーション&ワークショップ」へという教育へのニーズの変化をイメージしました。

「主体的」とはどういうことなのか、「対話的」とは誰との対話か・・古田先生がなにげなくつぶやいた「自分の心との対話」という気づきが、白鳥幼稚園から参加してくださっていた園長先生の心に刺さったそうです。

藤田先生、利川先生のロールプレイングでの演技は、アサーティブネスの精神をしっかりと先生方の心にしみ込みました。

プログラムを通じて、成長している子どもたちのエピソードを交えながら、先生方の成長も確認できた会になりましたね。

いよいよこれは本物になっていくなぁという確信も生まれてきました。

先生方の中に・・

***

|

いじめ・不登校を防止する人間関係プログラム |

| 深美隆司 価格:¥ 2,000(+税) | |

| 学事出版 |

|

子どもと先生がともに育つ人間力向上の授業 |

| 深美隆司 価格:¥ 1,800(+税) | |

| 図書文化社 |

あいあいネットワーク of HRS

ホームページURL:http://aiainet-hrs.jp

普段見られない先生方の一面も見られ、先生方にとっても交流を交えたファシリテーション研修になっていました。

私自身も自分の児童との接し方や、自分自身の振る舞いも見つめ直すきっかけにしたいと思います。

次回の研修も楽しみにしております。

ロールプレイング 第2場面の「悩みの相談」パターン4で、自分の夢を応援してくれない両親に腹立たしさをもっていたCが、先生の「なんでおうちの人は、そんな風に言ったのかなあ。」という言葉をきっかけにぐっと両親の思いに向き合うという場面がありました。

私自身、Cに感情移入して見ていましたので、その先生の言葉をきっかけに一気にそれまでの気持ちから両親への思いに切り替わるという心の動きを実体験できました。

教師が、「ご両親は、こんな風に思っているんだよ。」と押し付けるのと、子ども自身が考え気付くことには、大きな差がある。このことは、どんな指導においても大切なことだと実感しました。

ロールプレイはどの学年で行ってもいいのでしょうか?

(深美です・・はい。低学年・中学年ではSST、ソーシャルスキルトレーニングが主なコンテンツになります。もう少し単純なものになりますが、先生方のモデリングー見本が重要な位置をしめます。先生方の自己開示にもなります。)

主体的・対話的ということを意識してきたことは正直なかったので、また改めて見直して取り組みたいと思いました。

また、2学期からも違った視点で取り組んでいきます。

2学期からの取り組みが楽しみになりました。

子どもたちも言葉だけで言われるより、このように何パターンかの場面を自分の目で見て考える方が、よりよい対応を学べると思いました。

先生方の演技を見て、「自分をみせてくれている」という印象を受けたので、先生の自己開示は子どもの自己開示につながることを実感しました。

自分自身は、1995年以前の授業しか受けたことがないので、主体的・対話的な授業作りをしようと思うと大変ですが、主体的という言葉の意味、イメージを細かく考えられたので、少しずつでも授業に取り入れていけるといいなと思いました。