イギリス名物(?)ラウンドアバウト round about。(ラウンダバウトと発音します)

以下、写真はすべて今年の冬に撮りました!

日本にもいくつかあるそうですね。

和訳は「環状交差点」、信号のない大きな交差点です。

「ロータリー」とは違い、1960年代に実用化されたこのイギリス式の環状交差点は、正式には「モダン・ラウンドアバウト」というそうです。

うちの近所にある大きなラウンドアバウト。

横断歩道、歩行者用の安全地帯、バス停までふくむ大規模なラウンドアバウトです。

ラウンドアバウトはロータリーと違って 交通をスムースに流すための画期的な決まりがいくつかあります。

その1;すでに中を走っている車に常に優先権があり、中に入ろうとしている車をいれるために速度を落としたり止まったりしない。

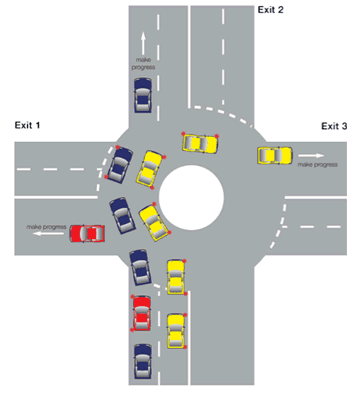

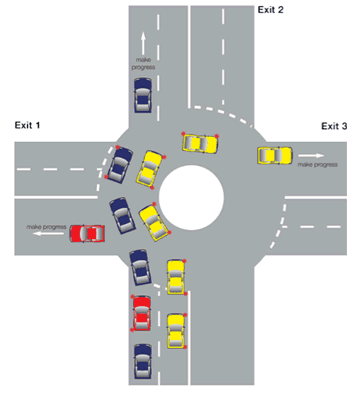

その2;すぐ隣の出口に左折する、あるいは直進する場合は左側車線にとどまる(一番上の図の赤い車と青い車 参照)。

その3;右折か、もと来た道に戻りたい場合(Uターン)は右側の路線(円の内側)を走行する(図の黄色い車 参照)。

信号がある交差点と違って、環の中に入るタイミングは自分の判断に任されるシステムなのです。

そのため、信号待ちによって引き起こされる渋滞がかなり緩和されるそうです。

イギリスの交通量の多い大きな道の始まりと終わり(町の両端)と中ほどには たいていこのラウンドアバウトがあります。

交通渋滞の緩和のために日本にも実験的に設けられたといういくつかのイギリス式ラウンドアバウト、全国的な設置にはまだまだらしいです。

信号に頼らず自己判断、という点が戸惑いを招いているとも聞きました。

運転教習で初めてラウンドアバウトに入った時はとても怖かったおぼえがあります。(ちなみにイギリスには運転の教習所というのはありません。最初から路上教習です)

しかし、何回か体験するうちに交通の流れを止めずにスムーズに安全に行きたい方向に行けるラウンドアバウトの便利さは十分理解できました。

運転の先生が「このシステムは運転マナーの良い国でしか根付かない」と言っていました。

日本と違って、もたもたしているほかの車や歩行者にクラクションを鳴らすことはないイギリスのドライバー、概して言えばマナーは日本のドライバー一般よりはよさそうです。

イギリスに来たばかりの時に車に乗せてくれた人に「イギリスにはこのラウンドアバウトがあるから交通渋滞はない!」と自慢されたことがあります。

もちろんイギリスにも交通渋滞はあります!

外国からの留学生だった私に大げさに吹聴したお国自慢的発言だったと思うのですが、交差点での信号待ちのイライラ、先頭が信号待ちをしていると思われる長ーい車の列の完全なストップなどは日中ほとんどありません。(もちろん時間と地域にもよるでしょうが)

住宅街の中によくある中型のラウンドアバウト。

規模が小さく見た目はしょぼいのですが機能的には上の写真の大型ラウンドアバウトと全く同じです。

これは、「ミニ・ラウンドアバウト mini roundabout 」という小型版ラウンドアバウト。

道路の真ん中に張り付けてある白い丸の周りをまわって、4本の細い車道のうちのひとつへ抜ける、ラウンドアバウトと同じ仕組みの交差点です。

道路に白いペンキで丸が書いてあるだけの素朴なタイプのミニ・ラウンドアバウトもたくさんあります。

ミニは標準タイプと違って、他に車がいなければ白丸の上を踏んで直進してもいいのです。

目指す出口の前に差し掛かったら方向指示器を左に出す必要もありません。

ストックポートのタウンセンターの急な坂の途中にあるラウンドアバウト。

ところで、イギリスにも歩行者を横断させるために車を停める「歩行者用押しボタン信号」はけっこうあります。

歩行者が信号が赤でも横断するのはイギリスではあたりまえ。自身で判断して危なくないとわかれば「自己責任」で渡ります。

上の写真の、うちの近所の大型ラウンドアバウトでは、歩行者はまず歩道から歩行者用安全地帯 refuge islamd にわたり、そのあと向こう側の歩道にわたる仕組みです。

信号はありません!あるのがこれ。

点滅するぼんぼり。

このぼんぼりはベリーシャ・ビーコン Belisha beacon とよばれています。

ベリーシャ・ビーコンは歩行者用の信号のない横断歩道の両側にあります。ドライバーは歩行者がベリーシャ・ビーコンのある場所に立っていたら必ず停止して歩行者を横断させる義務があるのです。

ラウンドアバウトに入る直前の車も歩行者には道を譲ります。

ベリーシャ・ビーコンは町中にもたくさんあります。

歩行者もドライバーも信号に頼らず、譲り合いと「自己判断」「自己責任」によって道を横断したりさせたりで交通渋滞はかなり緩和されているはずです。

うちの息子が子供の時、「ベリーシャ・ビーコンはベリーシャという名前のおばさんによって発明された」と教えてくれたことがあります。

学校で習ってきたのだろうと信用していましたが、さきほど調べてみたら大ウソだったということを発見しました!

ベリーシャ・ビーコンを発案したのはレスリー・ホーベリーシャ Lord Leslie Horebelisha という1930年代の交通省大臣で男爵、おじさんでした!

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

以下、写真はすべて今年の冬に撮りました!

日本にもいくつかあるそうですね。

和訳は「環状交差点」、信号のない大きな交差点です。

「ロータリー」とは違い、1960年代に実用化されたこのイギリス式の環状交差点は、正式には「モダン・ラウンドアバウト」というそうです。

うちの近所にある大きなラウンドアバウト。

横断歩道、歩行者用の安全地帯、バス停までふくむ大規模なラウンドアバウトです。

ラウンドアバウトはロータリーと違って 交通をスムースに流すための画期的な決まりがいくつかあります。

その1;すでに中を走っている車に常に優先権があり、中に入ろうとしている車をいれるために速度を落としたり止まったりしない。

その2;すぐ隣の出口に左折する、あるいは直進する場合は左側車線にとどまる(一番上の図の赤い車と青い車 参照)。

その3;右折か、もと来た道に戻りたい場合(Uターン)は右側の路線(円の内側)を走行する(図の黄色い車 参照)。

信号がある交差点と違って、環の中に入るタイミングは自分の判断に任されるシステムなのです。

そのため、信号待ちによって引き起こされる渋滞がかなり緩和されるそうです。

イギリスの交通量の多い大きな道の始まりと終わり(町の両端)と中ほどには たいていこのラウンドアバウトがあります。

交通渋滞の緩和のために日本にも実験的に設けられたといういくつかのイギリス式ラウンドアバウト、全国的な設置にはまだまだらしいです。

信号に頼らず自己判断、という点が戸惑いを招いているとも聞きました。

運転教習で初めてラウンドアバウトに入った時はとても怖かったおぼえがあります。(ちなみにイギリスには運転の教習所というのはありません。最初から路上教習です)

しかし、何回か体験するうちに交通の流れを止めずにスムーズに安全に行きたい方向に行けるラウンドアバウトの便利さは十分理解できました。

運転の先生が「このシステムは運転マナーの良い国でしか根付かない」と言っていました。

日本と違って、もたもたしているほかの車や歩行者にクラクションを鳴らすことはないイギリスのドライバー、概して言えばマナーは日本のドライバー一般よりはよさそうです。

イギリスに来たばかりの時に車に乗せてくれた人に「イギリスにはこのラウンドアバウトがあるから交通渋滞はない!」と自慢されたことがあります。

もちろんイギリスにも交通渋滞はあります!

外国からの留学生だった私に大げさに吹聴したお国自慢的発言だったと思うのですが、交差点での信号待ちのイライラ、先頭が信号待ちをしていると思われる長ーい車の列の完全なストップなどは日中ほとんどありません。(もちろん時間と地域にもよるでしょうが)

住宅街の中によくある中型のラウンドアバウト。

規模が小さく見た目はしょぼいのですが機能的には上の写真の大型ラウンドアバウトと全く同じです。

これは、「ミニ・ラウンドアバウト mini roundabout 」という小型版ラウンドアバウト。

道路の真ん中に張り付けてある白い丸の周りをまわって、4本の細い車道のうちのひとつへ抜ける、ラウンドアバウトと同じ仕組みの交差点です。

道路に白いペンキで丸が書いてあるだけの素朴なタイプのミニ・ラウンドアバウトもたくさんあります。

ミニは標準タイプと違って、他に車がいなければ白丸の上を踏んで直進してもいいのです。

目指す出口の前に差し掛かったら方向指示器を左に出す必要もありません。

ストックポートのタウンセンターの急な坂の途中にあるラウンドアバウト。

ところで、イギリスにも歩行者を横断させるために車を停める「歩行者用押しボタン信号」はけっこうあります。

歩行者が信号が赤でも横断するのはイギリスではあたりまえ。自身で判断して危なくないとわかれば「自己責任」で渡ります。

上の写真の、うちの近所の大型ラウンドアバウトでは、歩行者はまず歩道から歩行者用安全地帯 refuge islamd にわたり、そのあと向こう側の歩道にわたる仕組みです。

信号はありません!あるのがこれ。

点滅するぼんぼり。

このぼんぼりはベリーシャ・ビーコン Belisha beacon とよばれています。

ベリーシャ・ビーコンは歩行者用の信号のない横断歩道の両側にあります。ドライバーは歩行者がベリーシャ・ビーコンのある場所に立っていたら必ず停止して歩行者を横断させる義務があるのです。

ラウンドアバウトに入る直前の車も歩行者には道を譲ります。

ベリーシャ・ビーコンは町中にもたくさんあります。

歩行者もドライバーも信号に頼らず、譲り合いと「自己判断」「自己責任」によって道を横断したりさせたりで交通渋滞はかなり緩和されているはずです。

うちの息子が子供の時、「ベリーシャ・ビーコンはベリーシャという名前のおばさんによって発明された」と教えてくれたことがあります。

学校で習ってきたのだろうと信用していましたが、さきほど調べてみたら大ウソだったということを発見しました!

ベリーシャ・ビーコンを発案したのはレスリー・ホーベリーシャ Lord Leslie Horebelisha という1930年代の交通省大臣で男爵、おじさんでした!

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

私は運転しませんが、30年前からイギリスに度々出かけ、助手席でナビ役を務めてきたのですが、近頃はイギリス人も鷹揚さがなくなったと感じています。地図を見ながらなので、時々、ラウンドアバウトで入るべき道がわからなくて戸惑ったりすることがありますが、昔と違って最近は、トラックや若い人の車に、ビービー、意地悪くクラクションを鳴らされたり、煽られたりすることがあります。大きい街に入ろうとする時は特に。なので、夫は大きい街に入るのを嫌がります。

昔はもっと鷹揚でしたね。

10年ほど前にストックポート(ヘーゼルグローブです)に住んでいました。とても懐かしく拝見しました。さすがイギリス!”まちなか”以外は全然変わっていませんね(笑)

ラウンドアバウトは”車通りが少ない”ところでしか機能しないですよね(頻繁に車が来るところでは、交差する側の車が入ってこれない)。あと、やっぱり”スペースを取る”(真ん中に小さな丸が必要ですから)ので、日本では広い道=車が多くて無理 狭い道=ラウンドアバウトが作れない のでしょうね(たまに日本でも見かけますけど、やっぱり”田舎”にありますもんね)。

昔は子供の送迎、補習校(リム)への送迎、などなど車をいっぱい運転していたのが懐かしいです。現在、シドニーにいるのですが、”道が狭く””車が多い”ため、怖くて運転する気になれません。

一般道で車線変えなどでモタモタしてる私に寛容せいのない他のドライバーは「指下げ」ジェスチャーを、あるいは下品な若者は中指一本ジェスチャーなどしてイラつきを表現しますよ!プンプン!クラクションを「不正」に使用されたことはほとんど記憶にありません。

ペンキを塗ったミニラウンドアバウトの写真はヘーゼルグローブです!ステッピングヒル・ホスピタルの裏。

たしかに写真のブラモルトラウンドアバウトは通勤ラッシュ時はギッシリです!それでも常に車を排出しているので「入って、出て」の流れはゆっくりですが止まりません。おっしゃるように交通量によっては難しい場合もありますがやっぱり地形でしょうね、成功のカギは。道幅が狭いと難しいですよね。日本の交通渋滞は都市の人口集中とか他にも問題はありそうです。公共交通網が発達しているのにね!

花粉症さん、これからもよろしくお願いします!

ヘーゼルグローブにはイギリス人女性と結婚している日本人男性が住んでいました。今もいらっしゃると思うのですが、いつの間にかお付き合いがとだえてしまって。。。。ストックポート在住経験のある方が遠くオーストラリアで読んで下さっているとは感激です!