フェリス女学院の小塩節(おしお・たかし)理事長の「~心に残る珠玉の名言~」と言うラジオ番組、と言ってもドイツ語の番組ですが、その中で語られる、ドイツ人の名言を紹介するときがあります。

私はどちらかと言うと信州ゆかりの人に惹かれる方で、小塩先生が「中学の4年から旧制松本高校へ進み,一年後に東京大学文学部独文科に入学しました。」という話を聞き、一段と親しみを感じています。

1931生まれの79歳ということですが、本場仕込みのドイツ語が今も語調の中に生き生きと感じられ引き込まれてしまいます。

番組の最後の方で、登場人物に成り代わって、雰囲気を出して朗読されるのですが、それがとてもいいのです。

今朝は、その珠玉の名言からあの詩人リルケの言葉を紹介し小塩先生の思いを記したいと思います。

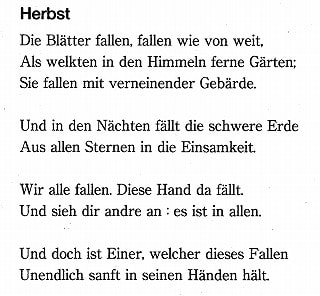

ドイツ語で「秋」は「Herbst(ヘルプスト)」でリルケの「秋」と言う詩からです。

秋

木の葉が散る,遠くからのように散り落ちる

空で遥かな庭園がすがれてでもいくかのように

否む身振りで 木の葉が落ちる

そして夜には 重い地球の大地が落ちる

すべての星から離れて 孤独の中へ

わたしたち みなが落ちる この手が落ちる

そして他の人びとを見よ 万物に落下がある

そのとおりだが「一人(ひとり)の方(かた)」がいらして

この落下を限りなくやさしく 両の手に受けとめる

(小塩節訳)

小塩先生はこの一行目を名言と紹介しています。

木の葉が散る,遠くからのように散り落ちる

この言葉について、

【小塩節】

パリの街路樹でマロニエより多いプラタナス(すずかけ)の、人の手のような形をした葉が枯れて、風にのり、まるで遠い天空のどこか遠くからのように落ちてくる、散ってくる、その姿からうたい始めた一行です。

と説明されています。

Rainer Maria Rilke[ライナー・マリーア・リルケ](1875-1926)は、ドイツの詩人でこの詩は、かれが27歳のときにパリに行き、ひと月めに作った秋の詩のひとつで、先生は”「木の葉が落ちる=木の葉が散る」というなんでもない平凡な書き出しですが、忘れ難い名詩の一行です。 ”と語ります。なぜか、それはこの一行の「fallen(ふァれン)・落ちる」という言葉にあります。

【小塩節】

「fallen(落ちる)、これがこの詩のキーワードです。木の葉は風にのり、「いやだ」と否(いな)む身振り・手振りで散る。

枯死へと落ちる。その身振りは「ノー」と言う手の振り方に似ていて、ここから「手」 die hand がテーマを支える大事な道具立てになります。

最後にギリシャ哲学でいう「一者(いっしゃ)、一人の方」が両の手で万物の落下をしかと受けとめる、と、「おまかせした安心感」がうたわれる。

これはいわば宇宙「全」であり、日本の禅でいう「無」に通ずる境地かもしれません。

先生はこのように語っています。リルケを詠まれる方は多いかと思いますが「仏陀」と言う詩もあり、当然天使の詩もあります。実に面白い詩人です。この詩からは華厳経の世界を見ているようで、先生は「無」としますが分かるような気がします。

http://philosophy.blogmura.com/buddhism/ このブログは、ブログ村に参加しています。

http://blog.with2.net/link.php?162651 人気ブログランキング