毎週月曜日の午後8時から放送される「鶴瓶の家族に乾杯」という番組、毎週欠かさず見ています。昨夜は、阿川佐和子さんと山口県下関市を旅する後編でした。

鶴瓶さん、阿川さん最後は角島に至るのですが、鶴瓶さんが40年前にこの島を離れ息子さんの死を機に帰島した御夫婦の家を訪ねました。大阪の岸和田に住んでいて長男が突然自宅近くで事故死してしまったご夫婦。

奥さんは、現場を見るとびに悲しみのどん底におかれ毎日嘆きの連続体調も崩していた。夫はそれを察し、島に帰ることを決意・・・そのオタクを鶴瓶さんは訪ねました。

会話等から思うに鶴瓶さんとの出会いは、ご夫婦にとってとても励みになったように思いました。

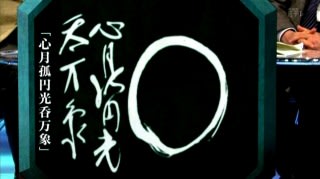

その時にふと江戸時代の僧侶、盤珪さんを思いだしました。禅文化研究所から出ている『盤珪禅師逸話集』につぎ次の話が書かれています。

<『盤珪禅師逸話集』禅文化研究所>

「息子に先立たれた老婆の悲しみ」

法話の席上、一人の老婆か盤珪さんの話を聞いていましたが、しきりと声をあげて泣くのです。ようやくにして涙を押さえて、盤珪さんに身の上話を始めました。

「私は龍野の者ですか、跡取りの息子が、四十近くになって病んでしまい、何かと養生をいたしましたか、本復することなく、つい先ごろ亡くなってしまいました。まことに孝行な子で、世間さまも善人だと言うてくれましたが、かわいそうに若い者が先立って、老いのわたしがこのように存命いたしております。息子が死んでからというものは、三度の食事も喉を通らないはどの悲しみでございます。そんなわたしを見て、一族の者は心配して、何とか和尚さまにお目にかかって、お示しをいただきなさいというので、今日まかり出でました」。

盤壊さんはじっと話を聞いておられましたが、

「そなたは、息子さんを孝行者だ、善人だとはめなさるが、いや、そなたの息子は大不孝の悪人というものだ。そのわけを言うて聞かすほどに、よう聞きなされ。まず、そなたに尋ねるか、息子は親にも孝行で、他人にもいい人であったか」。

「ここに兄弟たちもみなおりますが、はんとうに一度も親に逆らわず、兄弟にもよく分かるように言葉やわらかに言い聞かせ、他人にも、人のためになることならば、自分のことのようにしてやる子でした」。

「なるはど、そんな子ならば嘆き悲しむのももっともな話だ。で、その息子か死ななければ、そのように嘆き悲しむまで迷うこともあるまいがの」。

「息子さえ元気でいてくれますならば、何でかように悲しむことかありましょう」。

「うん、うん。すれば、元気でおりさえすれば親をこのように悲しますこともあるまいに、親に先立って、生き残った母を悲しませているその息子は、はんに悪人の大不孝者だ」。

こう言われてポカンとしている老婆に向かって、盤珪さんはさらに言葉を続けました。

「さて、ここか一番大事なところだ、よくお聞きなされ。そなたのように嘆き悲しみ迷うていては、息子は三悪道に落ちて、二度と人界へ生まれ来ることはなるまい。そなたは、そなたの親が生みつけられた仏心があるのに、我が子を失った悲しみに嘆き迷うているか、それこそ、そなたの親たちへの大不孝だ。そなたをそんなに悲しませている息子も大悪人で、地獄へ落ちるほかはあるまいぞ。どんなに嘆いても元に返らぬことを悔み、くよくよ嘆いておるが、親をそんな畜生道に落とした罪で、息子は地獄へ落ちるが、それは親の慈悲でござるまい。それはかえって子を憎むというもの、無慈悲なことだ。そなたの言われたように、孝行で善人だった息子は、その高徳によって成仏はうたがいあるまいに、そなたの嘆きによって引き戻し、地獄へ落とすのか。何と、そうではござらぬか」

と、懇切に示されて、老婆もようやくにして身の非を悟ったのです。

(御示聞書16)

<以上上記書p181>

ある人との出会いに光を照らされる。生きる意味を見出す。このような出会で自己のこれまでの態度に変化が生まれる。V・E・フランクルの「態度価値」と呼ばれるものですが、出合いには不思議な力があります。善きに悪しきに何がしかの意味を問うものです。