作成日:2021.4.5|更新日:

ごみ焼却場建設問題再考Ⅲ

ごみ焼却場建設問題再考Ⅲ

荒神山周辺に計画されているごみ焼却場の地盤やアクセ

ス道路(トンネル)工事にたいする心配されている<問題

について、耐震・地盤補強(防災・環境配慮)課題の考

察に最新の技術を調査を体制補完的におこなつた。ここ

でかかれたもの問題解決の一助になればと考え提案した

ので、社会的な実施事例や実証実験結果を踏まえ掲載し

ものでないことを断っておく。

1.耐震・地盤改良

従来から、構造物を構築する際の軟弱地盤の改良、地震

の発生による地盤の液状化や斜面災害の防止、汚染地盤

の浄化のため種々の工法による地盤改良が行われてきて

いる。その中の工法として、❶地盤への薬液注入による

地盤改良があり、従来、①地盤中に水ガラスやセメント

注入し、地盤を固結する方法が採用されてる。しかし、

従来の方法では、②注入材が強アルカリや、③あるいは

強酸を使用するなど、環境に悪影響を与えるおそれがあ

り、取り扱いにも注意が必要で、④使用できる地盤が限

定されるという難点がある。これに対し、❷環境に配慮

した地盤改良技術として、微生物や細菌の代謝を利用し

たバイオグラウトによる注入工法が提案されている。

1-1 環境配慮型工法

従来技術として、例えば、文献1には、水ガラスと炭酸

ガスとを一定比率で加圧して供給し、炭酸ガスの吸収さ

れた水ガラス水溶液を吐出して地盤注入薬液を得る製造

方法がある。また、文献2には、環境汚染の恐れのない

地盤改良方法として、イースト菌や一般の土中に生息す

る微生物等を利用して有機物を代謝分解させ、その際に

発生する炭酸ガスや代謝によるpHの変動を利用して地

盤改良を図る方法が記載されている。

また、文献3,4において、微生物代謝を利用した地盤

改良工法を提案している。さらに、文献5には、地盤改

良に使用可能な微生物についての記載があり、文献6に

は、この微生物を用いたセメント工法が公表されている。

最近では、上記のうち、微生物の中でも特に石灰化細菌

を用いた地盤改良方法が、高い固結強度が得られる方法

として注目されており、論文発表や特許出願もなされて

いる。これは、石灰化細菌(ウレアーゼ産生微生物)に

は、

1)培地を介して土に深く浸透することができる、

2)栄養を与える限り地中での生存が可能、

3)土の粒子表面上での炭酸塩の成長を引き起こして必

要に応じて開放気孔率を維持することが可能、

4)地盤を酸性化し難い、といった様々なメリット

がある。

上記4~6は、いずれも、石灰化細菌による有機物の代

謝作用によって生成されたCO2とカルシウムとの反応

により、土粒子間にCaCO3を沈殿させて地盤を強化

することを原理とする地盤強化法である。また、

文献7には、

a)石灰化細菌の1つ以上の溶液を土に導入する工程;

b)土中で溶液を循環させる工程;

c)石灰化細菌のための1つ以上の栄養溶液を土に導入

し、次いで土中で溶液を循環させる工程;

d)脱窒細菌の1つ以上の溶液を土に導入し、次いで土

中で溶液を循環させる工程;を含む土圧密方法が開示

されている。

文献8には、出発原料と、有効量の(i)ウレアーゼ生

微生物、(ⅱ)尿素、および(ⅲ)カルシウムイオンと

を混合する段階を含む、透過性出発原料中で高強度セメ

ントを形成する方法が記載され、土地改良には好適なこ

と等が開示されている。

一方、地盤への薬液注入による地盤改良における薬液の

注入方法としては、加圧注入、減圧注入といった強制注

入の他、重力や水頭差による自然浸透が知られている。

例えば、文献7には、石灰化細菌を重力により注入する。

また、文献9には、有孔管(注入管)とその直上部に設

けた栄養材の貯蔵タンクからなる注入井戸において、貯

蔵タンクから地下水面までの水頭差に応じた圧力で、栄

養材が有孔管に供給されることが記載されている。さら

に、文献10には、砂を固化する性質を持つ微生物と当

該微生物が砂を固化するのに必要な栄養源或いはカルシ

ウム源を砂に混入する工程とこの該砂を用いて構造物を

築造する工程を含む海岸・河岸保全工法が公表されてい

る。このように、微生物を利用した地盤改良技術は、種

々検討されているが、

さらに、❶より強度が高く、❷安定した固結地盤が得ら

れる地盤改良を実現でき工法が望まれている。

ここで紹介する工法は、図4のごとく、生物を用いた地

盤改良工法である。微生物と、カルシウム源と、シリカ

成分と、アルカリ剤と、を地盤中に併存させて、地盤を

中性~アルカリ性雰囲気としつつ、微生物が生成する二

酸化炭素とカルシウム源との反応により炭酸カルシウム

を析出させるとともに、シリカ溶液を硬化させることで、

微生物を利用して地盤を固結させる地盤改良工法で、よ

り強度が高く、安定した固結地盤が得られる地盤改良工

法の1つの参考提供する。

図4 セルグリッドのさらに他の配置形態を示す説明図

注1.特許6489569 地盤改良工法 強化土エンジニヤリ

ング株式会社

注2 薬液注入の長期耐久性と恒久グラウト本設注入工法

1-2 トンネル工事

従来、セメントを主材とするモルタル注入液はスラリー

状で流動性を有し、水和反応により固化に到るものであ

った。このような流動性モルタルはセメントの含有量が

少なければ大きなブリージングを生じ、地盤中に材料分

離して沈殿して固化する。このため空隙充填には不適。。

一方、ブリージングを小さくするためにはセメントの含

有量を大きくすればよいが、このようにするとセメント

の硬化発現が早くなり広範囲を充填する事が出来なくな

るといる問題があり、このセメントを主材とする流動性

モルタルにアルミニウムや水ガラス等を可塑材として用

いる方法が提案されたが、このような可塑状グラウトは

粘性が大きく流動性が悪いためミキサーから送液管、注

入管を通して地盤に注入する迄の管路の途中で流動性を

失ってしまう。このため近年セメント系懸濁液と可塑材

を別々にポンプで送り、注入管の手前で合流して注入す

る可塑性グラウトが開発され、空隙充填や裏込め材とし

て用いられている。更に同一の方法で地盤中に圧入して

周辺の土粒子を圧縮する地盤強化方法も提案されている。

しかし実際には、地盤中に注入すると地盤中で水分と紛

体が分離し脱水によって急速に流動性を失い急速に硬化

してしまい、可塑性保持時間を長くする事が出来ない。

この結果、脈状に地盤を割裂して不特定の方向に逸出し

てしまい地盤強化効果が得られない。また、空隙充填や

護岸の吸出し防止の目的に用いても亀裂から漏出しやす

い、地下水中で分散されやすい等の問題がある。既設ト

ンネルや基礎下の空洞やシールドトンネルの裏込材等空

隙充填材として可塑性グラウトが適用されている。また、

軟弱な地盤中に可塑性グラウトを圧入して地盤を強化す

る地盤改良工法が提案されてもいる。

このような従来のセメントを主体としてモルタル或は

これに可塑材を加えたり合流する可塑性グラウトの問題

をフライアッシュを主材とするグラウトを用いて注入す

る事によって解決するもので、フライアッシュモルタル

が地盤注入工法に用いた場合、従来のセメントを主材と

した流動性モルタルともセメントを主材とした流動性モ

ルタルに可塑材を加えた可塑性グラウトとも全く異なる

特性を見出している。

従来セメントグラウトにフライアッシュを添加して流動

性を改善する方法はすでに知られているが、フライアッ

シュを主材としてそれに少量のセメントを加えて可塑性

グラウトを注入する方法は用いられていない。フライア

ッシュを主材としそれにセメント等のカルシウム系粉状

硬化発現材を混合するとその混合液そのものが可塑性グ

ラウトとなりその硬化発現材比並びに水紛体比を調整す

る事により紛体濃度を大きく粘性を大きくしても、流動

性に優れ、水と分離して沈殿する事なく安定した流動性

のある懸濁液が得られることが判る。

さらに、この懸濁液を地盤注入に用いた場合、その懸濁

液自体時間と共に可塑状を呈し、或は地盤中における脱

水によって可塑性ゲルを呈し、可塑状ゲルから非可塑状

ゲルを経て硬化する事が判った。しかも可塑状ゲルを呈

する可塑状保持時間が極めて長いことも判った。従って、

透水性のある地盤や老朽トンネルのように脱水が生じや

すい空洞に注入されたり、圧入されたりするとコンクリ

ートの亀裂からの脱水によって急速に可塑状ゲルに変化

し、或は密度の少ない土砂中に圧入すると脱水されて可

塑状ゲルに変化して塊状固結体を形成すると共に、周辺

地盤を押し広げて密度を増加する事が可能になる。この

結果、大きな空隙或は長大な空洞に注入した場合の充填

性に優れ、未充填部分を生じずかつ地下水があっても分

散しにくく均等な固結性が得られる事が判っている。

また、老朽したトンネルの空隙充填においてもコンクリー

ト部からの漏出が生じやすい亀裂があっても逸脱しにく

い性質があることが判った。又、水紛体比を調整する事

によりそれ自体で可塑状ゲルとなり、静止状態では流動

性を失い力を加えると流動性を生ずる特性が得られる事

が判った。即ち、特に可塑剤を加える事なく可塑状グラ

ウトになり、しかも可塑状ゲルの保持時間が極めて長い

グラウトを得る事が判っている。さらに、上記懸濁液に

水ガラス又はアルミニウム塩を添加する事により、可塑

状ゲルに到る迄のゲル化時間を短縮出来る事が判った。

特に注目すべき性質は、上記懸濁液に水ガラスやアルミ

ニウム塩をミキサーで添加して可塑状ゲルを形成したあ

とそれをポンプで送液しても充分な送液性が得られ、そ

のまま地盤中に注入できる。即ち、別々のポンプを用い

てセメント系懸濁液と可塑材を合流注入するような従来

の方法を用いる事をしなくても地盤中に注入出来、懸濁

液のA液に溶液のB液を合流する事に懸濁液の配合比率が

薄まってしまって分散しやすい注入液が地盤中に注入さ

れたりする問題が生じない。セメント主体のA液にB液を

少量に比率(例えば9:1とか19:1等)で合液する方法も

提示されているが空隙充填の場合はともかく地盤中に圧

力をかけて圧入する場合は、ポンプ圧が高くなる程異な

るポンプを用いて同一比率で合液させる事は困難になり、

確実に地盤中に可塑性グラウトを注入する事が困難にな

る。このような流動特性のちがいはセメント主体の可塑

状グラウトとフライアッシュ主体の可塑状グラウトが本

質的に異なると考える事が出来る。

このような本発明の可塑状グラウトが従来の流動性モル

タル或は、可塑性グラウトと異なる特性を有する理由は、

フライアッシュそのものが有する特殊な性質とそれに少

量のセメント等のカルシウム系硬化発現材を混合する事

によって形成され、更にその硬化発現材比、水紛体比、

ゲル化促進材比を所定の配合で調整することにより種々

の流動性を発現でき、これを配合装置から送液管を経て

注入孔からの地盤中に注入することによって、注入目的

に応じた理想的な特性を発現する事を見出し、本発明を

完成したもので、可塑性注入材とは、懸濁液と可塑剤を

混合する事によって形成され加圧すると流動性を呈し、

静止すれば非流動性を呈する注入材を云う。この種の可

塑性注入材として従来、セメント懸濁液やセメントベン

トナイト懸濁液に水ガラスやアルミニウム塩を合流した

もの、或はスラグに消石灰を加えた懸濁液に、水ガラス

やアルミニウム塩等を合流したもの、等が知られており、

(特開2003-105745号工法参照)従来裏込め

注入や空隙注入等の充填に用いられてきた。

これらの特性の違いについて、以下の事が判った。

・ フライアッシュに対してセメント量の混合比率が多

くなるにつれて可塑性グラウトとしての特性が低下す

る。

・ フライアッシュとセメントの混合物においてセメン

トを主材とするグラウトはフライアッシュを主材とす

るグラウトに比べて、粘性が高く硬化時間が早く、可

塑性保持時間が短くブリージングが大きい。

これに対して、フライアッシュを主材とする場合は粘性

が低く可塑状保持時間が長くブリージングが小さい。空

洞注入用流動性グラウトとしてみた場合、フライアッシ

ュを主材とする事が極めて効果的である事が判ったが、

さらに、これを軟弱地盤に圧入した場合、地盤中に塊状

ゲル化物を形成して周辺を密にして地盤強化が可能にな

る事が判ってる、上述公知の可塑性注入材は漠然と可塑

性を呈するというだけで、裏込め注入としては使用でき

るものの、本発明の目的である地盤中にゲル化物からな

る塊状の固結体を形成して周辺地盤を圧縮するという目

的には使用することが困難であることが判った。なぜな

らば従来このような目的を達するために可塑性グラウト

を地盤中に注入すると地盤中で割裂注入となって注入対

象外に不均等に逸脱して塊状の固結が不可能であったか

らである。これは可塑性グラウトの流動特性と地盤中に

おける塊状固結性を具体的に明らかにした研究がなく、

したがってこのような目的に応じた実用性のある可塑性

注入材の組成や施工方法の開発が行われていなかった。

地盤中に固結材を静的に圧入して土砂を周辺に押しやっ

て密度を増大して地盤を強化する方法として従来、非流

動性の低スランプ或は殆んどスランプゼロの注入材(モ

ルタル)を地盤中に圧入することにより、地盤中に固結

体を造成し、地盤を圧密強化する工法が知られている。

(特開2002-294686号工法参照)また、セメ

ントを主材とした流動性のモルタル懸濁液と可塑材をそ

れぞれポンプで送液し注入管に入る前に合流注入して、

可塑状グラウトを地盤に圧入する方法も提案されている

が、上述公知の工法のうち前者は大きな装置を必要とし、

作業性からも建築物の建て込んだ施工条件や建造物直下

の基礎の補強は不可能であった。

一方後者の工法は、前述のように流動可能なセメントを

主成分とするモルタルで水ガラスやアルミニウム塩等の

可塑材をポンプでそれぞれ移送して注入口付近のパイプ

状混合装置で合流混合して可塑状にしてそのまま圧入せ

んとするものであるが可塑材を加えられてわずか10m以

内の注入管路を流動してのち地盤中で塊状ゲル化物を形

成するのは困難で、パイプ中で可塑状になりきれない場

合は勿論可塑状になったところで地盤中で塊状ゲルを形

成する事は難しく地盤中の範囲外に割裂注入して脈状に

逸脱するのが普通である。

【文献1】 特開2003-105745号公報

【文献2】 特開2002-294686号公報

【要点】地盤中に削孔した注入孔から地盤中に注入し、

時間とともに、あるいは脱水によって可塑状ゲルを経て

固化し、フライアッシュ、カルシウム系粉状硬化発現材

および水を有効成分とする。これを地盤中に圧入し、可

塑状ゲルの拡大によって土粒子を周辺に押しやり、地盤

強化を図ることで、フライアッシュの流動性とカルシウ

ム系粉状硬化発現物とのポラゾン反応による可塑性ゲル

の特殊な特性を応用した可塑性注入材、これを地盤中に

圧入して可塑状ゲルの拡大によって土粒子を周辺に押し

やり、地盤中にゲル化物からなる塊状固結体を造成し、

地盤強化を図る地盤強化方法、地盤注入管理方法並びに

地盤注入管理装置を得る。

注3.特開2006-257281 可塑性注入材、地盤強化方法、

地盤注入管理方法並びに注入管理装置 強化土エンジニ

ヤリング株式会社

表1 ごみ焼却施設の環境対策に係わる法規制

1-3 迷惑施設と住民の問題意識

廃棄物処理という問題は、時に地域に紛争をもたらす。

ごみ焼却場の建設を巡る問題が その典型である。ごみ

焼却場は、典型的なNIMBY施設 (迷惑施設:下図

参照)である。NIMBYとは「Not In My Backyard

の頭文字をとったもの。

『自分の裏庭にはごめんだ』という意味で、廃棄 物処

理場や原子力発電所のような地域環境を悪化させる可能

性がある施設が、自分の居住 地域に建設されることに

対して、反対する考え方」である。NIMBYについて

は、政治学、環境社会学、地理学など、多方面からの研

究が行われている。ここでは、NIMBY研究の知見を

用いて、問題がこじれてしまった要因を分析し、解決の

糸口を俯瞰する。いうまでもなく、通常は、まず建設場

所を決めてから行政の担当職員が周辺住民の説得工作に

入るため近所に処理場が来なくて難を逃れた大多数の

住民は加害者であることを忘れて傍観者となる、衝に

当たる職員と周辺の反対住民だけが厳しい緊張関係に陥

る」ことが多い。こうした受益圏と受苦圏とのアンバラ

ンスな関係が、迷惑施設が地域紛争を引き起こすことの

大元の原因となっている。対立がもつれにもつれた場合、

最後は司法の場で決着をつけるしかないということにな

ってしまう(出典:迷惑施設と住民の問題意識 ― 奈良

県葛城市焼却場問題を事例として 自治総研通巻417号

2013年7月号)。

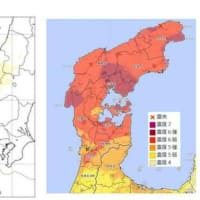

図1 ごみ処理施設に見られる共通の住民感情

1-3 ニンビーを超えるビジョンと事業化計画

いわゆる迷惑施設の建設等に際していわれることが多く、

具体的には、ごみ焼却場、し尿処理施設、産業廃棄物処

理施設、リサイクル施設、埋立処分場、精神病院、葬儀・

火葬場などがあげられる。これらの施設が嫌われる背景

には、環境負荷の発生や地価下落のおそれや、感情的な

嫌悪や不安などがある。一見、住民エゴ、地域エゴにも

見えるが、施設の受益者と被害者との乖離という問題

が存在している。例えば、ごみ焼却場は、施設建設計画

の持ち上がった地域住民のごみを処理するためであるよ

りも、都市で発生する大量のごみを処理することが目的

となる。これは、公共性を問い直すものであり、問題解

決には、施設そのものの安全性や環境保全対策に万全を

期すると同時に、施設が快適な環境の維持・増進に役立

ち、熱供給や福祉施設の提供など地元の地域社会への便

益還元など、実施計画者や受益者と近隣住民とのコミュ

ニケーションを図り、理解を得ることが必要となる。

● 対象となる施設

1.1 衛生面と環境への影響から反対される施設

1.2 風紀や治安の悪化を理由に反対される施設

1.3 医療・福祉施設

1.4 その他の施設

● 関連法規

戦後日本では、政府がNIMBYの建設について立地のサポー

トをするために以下の法律が制定されている。

・発電所全般 - 電源三法(発電用施設周辺地域整備法

など)

・核施設 - 原子力発電施設等立地地域の振興に関する

特別措置法

・自衛隊関連施設 - 防衛施設周辺の生活環境の整備等

に関する法律

・在日米軍基地 - 駐留軍等の再編の円滑な実施に関す

る特別措置法

・空港 - 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法

・成田国際空港 - 成田国際空港の安全確保に関する緊

急措置法・成田国際空港周辺整備のための国の財政上

の特別措置に関する法律

・産業廃棄物処理施設 - 産業廃棄物の処理に係る特定

施設の整備の促進に関する法律

・ダム - 水源地域対策特別措置法

via Wikipedia

1-4 荒神山トンネル案再考意見

新しい広域ごみ処理施設の建設に伴う市道整備の一環で、

彦根市は荒神山にトンネルを設ける案を立ててムるしか

し今月初めに開かれ二に新ごみ処理施設整備連絡協議会

では委員である複数の市民らから荒神山トンネル案に「

反対」の声があがった。周辺住民からも反対の意見があ

り、荒神山トンネル以外の案が求められる。市は昨年10

月に開いた、環境影響評価(環境アセスメント)方法書

を作成するための住民説明会で、ごみ収集車など関係車

両が走行するアクセス道路案を発表。その中で突如、荒

神山にトンネルなどを整備ずる案を示した。

新しいごみ処理施設の整備候補地の西清崎地区にごみ収

集車などが入るには専用の道路の整備が必要になる。そ

のため市は日夏町、賀田山町、稲里町の住居地域をう回

するため、市道・大赦金田線から建設候補地、そして稲

村山農道までをつなぐ約2・4キロの案を立案。その大

蔵金田線から建設候補地までの途中には荒神山を約13

5メ-トル含まれているため、トンネルなどが整備され

る可能性が出ている。アクセス道路の概算経費は38億

円。

自然破壊良いのか

荒神山には天智天皇(626~672)の時代に設けら

れたとされる荒神山神社や国の史跡に指定されている荒

神山古墳など、歴史的にも重要な文化財があることは言

わずもがなであるが、周辺を含め生物や草花など自然豊

かな場所でもある。特にトンネルを整備すると、少なか

らず自然が破壊されることは明らかである。大地を再生

させる活動を全国で展開している矢野智徳さんは「現代

の人工的なコンクリートやブロックで仕切る工事は、大

地での水と空気の入れ換えが滞り、植物の根の呼吸も弱

くなる」と指摘。さらに工場の空気と水がよどむことで

有機ガスが停滞し、病菌類のバクテリアが増え、植物た

ちは不健康な状態になる」と解説している。長年、守ら

れてきた文化財や自然を我々の世代で破壊してよいはず

がない。荒神山トンネル案はまだ正式には決定していな

いが、市は進める意向だ。先の議会でも関連の議案が通

過したおそらく市議会も地元住民の反対の声を知らぬの

であろう。荒神山トンネル案の見直しが求められる。

(滋賀彦根新聞、2021.3.13)

--------------------------------------------------

ごみ焼却施設火入れ式

大津市南部来月から試運転

大津市が建設を進めてきたごみ処理施設「新環境美化セ

ンタ」(膳所上別保町)のごみ焼却施設が完成し、先月

17日に「火入れ式」があった。関係者約40人が出席した。

市南部の家庭ごみの焼却を担う。4月3日から試運転し

て焼却作業を始める。

日立造船など4社の共同企業体が約3年かけて建設した。

事業費は、隣接するリサイクル施設や北部クリーンセン

タ(伊香立北在地町)の焼却施設などの建設も含めて計

335億円。新しい焼却施設は地上3階地下3階建てで、

建築面積4100平方メートル。煙突の新しい焼却施設

=大津市膳所上別保町高さは59メートルがある。二つの

焼却炉があり、1日の処理能力は175トン。琵琶湖疏

水より南に住む、およそ6割弱の住民のごみを焼却する。

焼却時の熱を利用し、4150キロワット時を発電。施設内

の電気を賄い、余った分は関西電力に売電する。缶や瓶、

ペットボトルなどを扱うリサイクル施設は、2020年度か

ら稼働している。新しい焼却施設の隣にある古い焼却施

設は3月で停止し、夏ごろに解体する。北部クリーンセ

ンタでも新焼却施設の建設が進んでおり、来年1月に完

成予定という。(朝日新聞滋賀版、2021.3.19)

✔ 次回は、庁舎耐震化問題に移る。

野田沼・唐崎神社・荒神山・荒神山自然公園

荒神山公園から宇曽川左岸の桜並木

注.コロナ・ロコモ対策 、極東極楽 ごくとうごくらく![]()

【エピソード】

荒神山公園・子どもセンタの桜

腰痛が再発。この作業中も植栽と水やりをおこなう。

種類は、①マジョリカピンク、②ミス・ジェサップ、③

トスカーナブルー。コルセットなしで、また痛くなる。

マイ。ピーシーが調子がわるい。やはり無理はすべきで

ないと、猿でもできる反省しきり。

【脚注及びリンク】

--------------------------------------------------

- 「謎の感染拡大〜新型ウイルスの起源を追う〜」

NHK、2020/12/27 - ESG地域金融』で地域を元気にする 環境ビジネス

- スウェーデンでゴミの99%を有効利用する「リサ

イクル革命」が起きている(動画) ハフポスト - 『環境ビジネス 2020年夏季号』

- 滋賀県に根づく『三方よし』の経営を実現,環境ビ

ジネス,2020年冬季号 - 環境への取り組み CSR(企業の社会的責任)佐川

急便株式会社 - 彦根市一般廃棄物処理基本計画の進捗状況評価に

ついて(平成30年度) , - 滋賀県出身の人物一覧Wikipedia

----------------------------------------------------

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます