【ビワマスの誕生】

野洲川は昭和30(1955)年頃までは、県下第一のア

マゴの川だったが、大河原ダム(28年)ができて

から姿を消し、今では野洲川ダムに注ぐ一部の谷

にイワナが僅かに残存するのみ。(中略)愛知川

-この川は大正末期の頃、原因不明でアマゴが姿

を消した。中流の水田潅漑に取水がひどくなり、

たまたまマス(メス)の遡上期にそれが禍いした

のか? 田植とマスの遡上は同じ頃になる。上流

に残ったのはオスだけで、それが絶滅の因とする

のはこじつけか。結果的には野洲川同様の経過を

辿ったものと考えられる。

山本素石『西日本の山釣』

(「釣りの友社」1973年)

これによれば、野洲川と愛知川のアマゴはダムができ

てマスが遡上できなくなったために絶滅した。マスが

遡上して来ない場合には、上流にオスがいるだけであ

ったという。ここでの「マス」とはビワマスをさし。

山本素石は、野洲川や愛知川のアマゴはビワマスの子

供であることをすでに認識していたと考えられ、河川

型の個体がオスばかりであったことが書かれていると

藤岡康弘(「ビワマスの誕生」)と指摘し、滋賀県に

分布するとされている「アマゴ」の多くは、実はビワ

マスの河川型であるアメゴであった可能性が高いと考

えられる。もし、そうだとすると、次の疑問は、琵琶

湖水系になぜサツキマス(アマゴ)がほとんど分布し

ていないのかと疑問を呈する。

琵琶湖の水が大阪湾に注ぐ淀川ではサツキマスが漁獲

され、淀川の支流である木津川や桂川にはアマゴが生

息しているにもかかわらずである。そのヒントは、琵

琶湖水の唯一の出口である瀬田川にあり、琵琶湖水の

出口は、堅田累層の時代(百万~40万年前)に古瀬田

川になったとされ、その終わり頃以降に比叡山などが

隆起しはしめた、宇治川はかなりの急流となり滝もで

き下流からの魚類の進入が閉ざされていた時期があっ

た可能性が指摘する。つまりは、古琵琶湖が深くなり、

現在の琵琶湖が誕生しはしめた30数万年前以降になっ

て、ビワマスの祖先種が琵琶湖に侵入し琵琶湖で生活

を始めた後に、一定の期間、琵琶湖への新たな侵入が

閉ざされ、その間に琵琶湖の環境に適応した現在のビ

ワマスが誕生した、というように考えている。

【故郷は日本海】

ところで、ビワマスの祖先のサケ属の起源はどこから

きたのか? サケ科の魚類がその祖先種からどのよう

に種に分化したかの研究はずいぶんなされている。骨

格や形態などの形質から推定する方法や、現在ではD

NAを用いて盛んに実施されている。形態から推定し

た系統樹をビワマスに関連のある部分についてみると、

祖先種からまずイトウ属とイワナ属が分化し、続いて

大西洋サケ属が、最後にビワマスを含むサケ属が分か

れたと見られている。

最近の研究ではDNAからイトウ属からサケ属への分

岐の流れは変わっていない。サケ属ではまずアメリカ

からシベリアを中心に分布するニジマスとカットスロ

ートが分化し、その後にサクラマスやベニザケあるい

は馴染みのサケなどが続いているという。日本の近海

に多く生息するサケ属の仲間はニジマスと共通の祖先

種から分岐したということになっているが、サケ属の

魚類は日本海が起源説があり、その根拠として、ニジ

マスはサクラマスやアマゴに最も近い仲間だが、アメ

リカからシベリアを中心に広く分布しているものの、

日本周辺と日本海にはまったく分布していないという

ものだ。ニジマスが寒冷化により日本化に隔離され、

その祖先種からサクラマスやサケの祖先が分岐したの

ではないかという。先のDNAの分析結果からビワマ

スはサクラマスやアマゴよりも先に分岐し、最もニジ

マスに近い仲間ではないかと推測は、ビワマスが祖先

種から分岐したとされる約 50万年前なら、ビワマスの

祖先種はまさに日本海が湖であった時代に誕生したと

いう可能性が符合するになるという。

【エピソード】

いつもそうなのだが、専門外(門外漢)に詳細な考察

に首を突っ込みときに感じることは、分厚い知の鋼板

に木綿針を通すようなものだという徒労感が付きまと

うが、かってそうやってきて何とか問題を解決をして

きのだからと思い直し、迷路に入り込まないように、

一旦保留し時間をとり前に進むようにしている。いよ

いよシリーズは佳境に。

【脚注及びリンク】

-----------------------------------------------

1.「淡水魚辞典 サケ科」

2.「WEB魚図鑑 硬骨漁網 サケ科」

3.「イワナ(サケ科魚類)の生活史二型と個体群過程」

4.「日本魚類学会」

5.「魚類学(Ichthyology)」Mojie

6.「成長のメカニズムからサケ科魚類の生活史多型と

資源管理を考える」清水宗敬

7.「田沢湖で絶滅した固有種クニマス(サケ科)の山

梨県西湖での発見」2011年2月22日

8.「醒ヶ井養鱒場」

9.「ビワマスにおける早期遡上群の存在」2006.2.7

10.「ビワマス-湖に生けるサケ-」藤岡康弘

11.「ビワマス」国立環境研究所

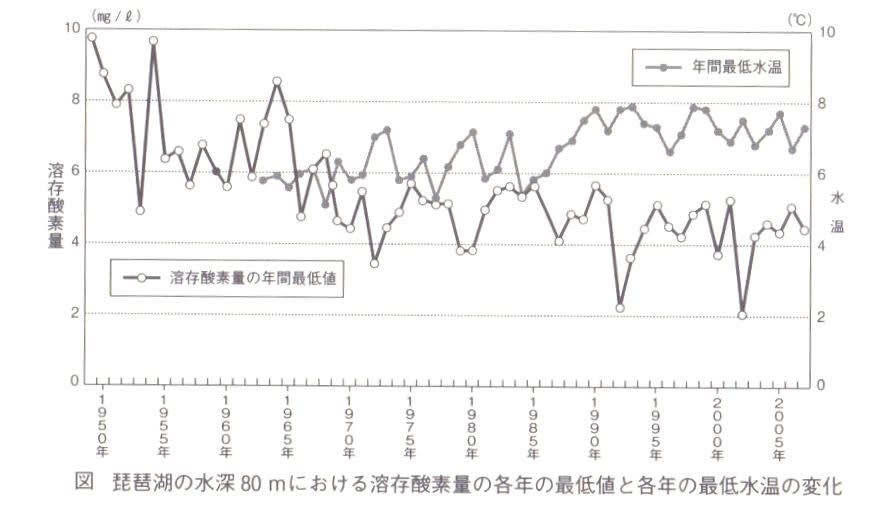

12.「北湖深底部における底生動物の変化」

13.「琵琶湖の固有種」

-----------------------------------------------