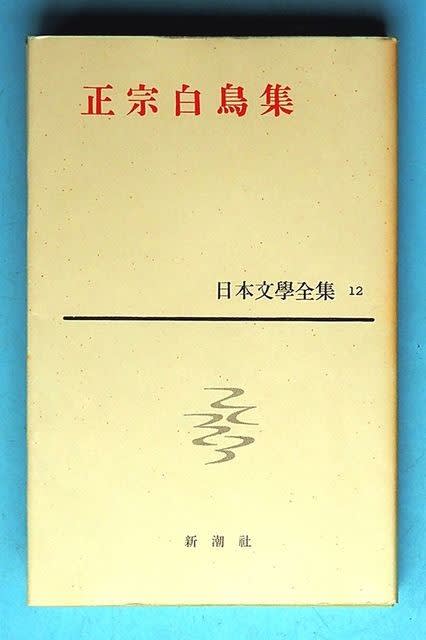

■「正宗白鳥集」日本文學全集第12巻(新潮社 昭和38年刊)

正宗白鳥を最初に意識したのはいつだったろう。

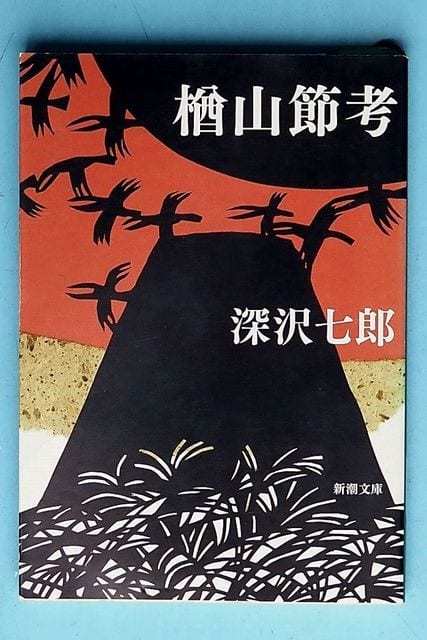

たぶん、深沢七郎の「楢山節考」(新潮文庫)に収められた「白鳥の死」を読んでからだと、ぼんやり思い出す。20代で読んだ「楢山節考」は、当時はじめて接したフランツ・カフカの短篇にも通じるショックをあたえられた・・・と思う。

「白鳥の死」はこの新潮文庫に入っている。

(現行の新潮文庫「楢山節考」)

「楢山節考」は、わたしの記憶に間違いがなければ(あてにはならないが)、30代の終わりのころ、もう1回読み返している(´Д`)

白鳥の代表作といえば「何処へ」「微光」「泥人形」「入江のほとり」あたりを挙げる人が多い。わたしはこのあいだ「髑髏と酒場」で感心させられた。

そのまえには「夏目漱石論」(岩波文庫の「新編 作家論」所収)で、批評家正宗白鳥の神髄を味わっている。

この高橋英夫編集の「新編 作家論」は坪内祐三の「白鳥批評」(講談社文芸文庫)より、はるかにおもしろい♪

ところで本書でわずか10ページ、「今年の秋」も、彼の真骨頂をうかがうにたる秀作である。

ずしんと胸にこたえる、にぶい衝撃といったらいいのだろうか? 並大抵の率直さではなく、「ええっ、そこまでいうか」という驚き。

小説というより、随筆、身辺雑記といっていいものである。

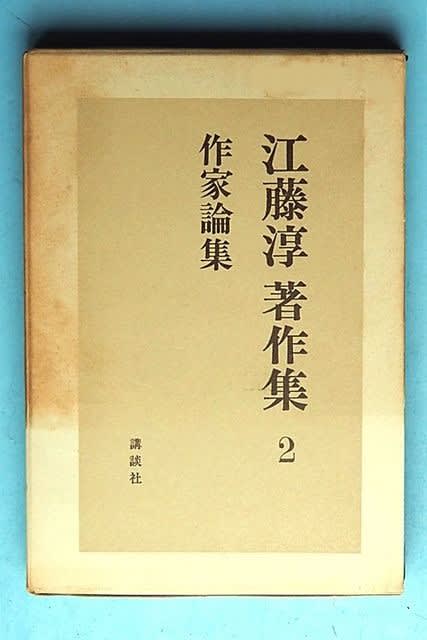

わたしは江藤淳の著作集の「正宗白鳥」に直接背中を押されて読むことになったのであった。

江藤淳は、こう述べている。

《昨年暮れに読売新聞恒例の「小説ベストスリー」で、幾人かの批評家が正宗白鳥氏の「今年の秋」に投票していたのは、印象的であった。

かりに、このエッセイとも小説ともつかぬ小品を「小説」と呼ぶことに異論があるとしても、実弟の死を淡々と描き切ったこの作品が、一種異様に新鮮な文学作品であることは疑う余地がない。》(江藤淳著作集2 「正宗白鳥」188ページ)

こういったあとで、つぎのように書いている。

《「週刊誌もおもしろいし、聖書もおもしろい」とは、いかにも白鳥流のいいかたである。しかし、ここには正宗氏が確乎として維持している内面の投影がある。その内面は、いわば閉ざされた秘庫であって、絶対に告白の対象になることがない。

藤村は日記をつけなかった。自分もつけない、と正宗氏はいった。

氏の内面は誰にも見せぬもの、ひとのかかわり知れぬものでなければならない。ここに、すでに「一つの秘密」の、「墓場まで持って行こうとする秘密」が示唆されているともいえるであろう。》(「正宗白鳥」195ページ)

(江藤淳著作集2 講談社刊 昭和42年)

江藤淳は、正宗白鳥にひとかたならぬ高い評価を捧げている。

さっき書いたように“ずしんと胸にこたえる、にぶい衝撃といったらいいのだろうか?”と書いたように、わたしもこの一種異様に新鮮な文学作品に、衝撃をうけた一人である。

《一しょに育った人間に一生の別れを告げる時には、何等かの感傷的気持に浸ることがありそうに私は想像していたが、それは詩人や小説家の凡庸な捏造事(ねつぞうごと)ではないかとさへ思はれた。

病気の見舞客が病状の経過などを、真面目な顔をして、慎ましやかな態度で訊いているにしても、詰まりは一種の興味からなのだ。自分に何の利害も関係もなかったら、人の死は話題としても、気軽に興味中心で味はれるに過ぎないのである。》(新潮社版正宗白鳥集 「今年の秋」439ページ 原文は旧仮名旧漢字)

最後のそして唯一の弟子であった深沢七郎の「白鳥の死」を読むと、正宗白鳥はクリスチャンとして死んでいったのだ。

さきほど読み返して、その内容を隅々まで確認させてもらった。

遠藤周作の影響なのか、ほかに要因があるのか、10年ばかり前に安岡章太郎がクリスチャンとしての死を選んだことを知って、ムムッと思ったことを思い出す。

「今年の秋」はいろいろなことが書かれてある。「今年の春」「今年の夏」、そして「今年の秋」と書いてきたが、自分の死だけは書けないから、だれか「今年の冬」を書いてくれといっている( -ω-)

「今年の秋」は、3年後に迫った自身の死のありさまを、弟(正宗敦夫はじめ8人の弟妹がいた)に仮託して注意深くあらかじめ想定した・・・といった風情が、あきらかに感じられる。淡々としているようだが、歳の近い弟の“最期”をこんなふうに書けるとは、容易ならぬ批評家であったといわねばなるまい。

わたしも、父の兄弟や父や、自分の“終わり”のことをかんがえさせられた。生きるとは、何かを失うこと、そして行き止まりで何もかも失う過程なのだと思わないわけにいかない。

白鳥の驚くべき率直さは、すぐ近くまでいたりついても、迷ってばかりで心がかたまらないことを語っている。

手を合わせたのは、臨終の床の、最後の1日か2日のことであったろう。「今年の秋」は、そういう自分のありようを、目をあけて、しっかり見つめているのがわかる、そういう一種異様に新鮮な文学作品である。

正宗白鳥を最初に意識したのはいつだったろう。

たぶん、深沢七郎の「楢山節考」(新潮文庫)に収められた「白鳥の死」を読んでからだと、ぼんやり思い出す。20代で読んだ「楢山節考」は、当時はじめて接したフランツ・カフカの短篇にも通じるショックをあたえられた・・・と思う。

「白鳥の死」はこの新潮文庫に入っている。

(現行の新潮文庫「楢山節考」)

「楢山節考」は、わたしの記憶に間違いがなければ(あてにはならないが)、30代の終わりのころ、もう1回読み返している(´Д`)

白鳥の代表作といえば「何処へ」「微光」「泥人形」「入江のほとり」あたりを挙げる人が多い。わたしはこのあいだ「髑髏と酒場」で感心させられた。

そのまえには「夏目漱石論」(岩波文庫の「新編 作家論」所収)で、批評家正宗白鳥の神髄を味わっている。

この高橋英夫編集の「新編 作家論」は坪内祐三の「白鳥批評」(講談社文芸文庫)より、はるかにおもしろい♪

ところで本書でわずか10ページ、「今年の秋」も、彼の真骨頂をうかがうにたる秀作である。

ずしんと胸にこたえる、にぶい衝撃といったらいいのだろうか? 並大抵の率直さではなく、「ええっ、そこまでいうか」という驚き。

小説というより、随筆、身辺雑記といっていいものである。

わたしは江藤淳の著作集の「正宗白鳥」に直接背中を押されて読むことになったのであった。

江藤淳は、こう述べている。

《昨年暮れに読売新聞恒例の「小説ベストスリー」で、幾人かの批評家が正宗白鳥氏の「今年の秋」に投票していたのは、印象的であった。

かりに、このエッセイとも小説ともつかぬ小品を「小説」と呼ぶことに異論があるとしても、実弟の死を淡々と描き切ったこの作品が、一種異様に新鮮な文学作品であることは疑う余地がない。》(江藤淳著作集2 「正宗白鳥」188ページ)

こういったあとで、つぎのように書いている。

《「週刊誌もおもしろいし、聖書もおもしろい」とは、いかにも白鳥流のいいかたである。しかし、ここには正宗氏が確乎として維持している内面の投影がある。その内面は、いわば閉ざされた秘庫であって、絶対に告白の対象になることがない。

藤村は日記をつけなかった。自分もつけない、と正宗氏はいった。

氏の内面は誰にも見せぬもの、ひとのかかわり知れぬものでなければならない。ここに、すでに「一つの秘密」の、「墓場まで持って行こうとする秘密」が示唆されているともいえるであろう。》(「正宗白鳥」195ページ)

(江藤淳著作集2 講談社刊 昭和42年)

江藤淳は、正宗白鳥にひとかたならぬ高い評価を捧げている。

さっき書いたように“ずしんと胸にこたえる、にぶい衝撃といったらいいのだろうか?”と書いたように、わたしもこの一種異様に新鮮な文学作品に、衝撃をうけた一人である。

《一しょに育った人間に一生の別れを告げる時には、何等かの感傷的気持に浸ることがありそうに私は想像していたが、それは詩人や小説家の凡庸な捏造事(ねつぞうごと)ではないかとさへ思はれた。

病気の見舞客が病状の経過などを、真面目な顔をして、慎ましやかな態度で訊いているにしても、詰まりは一種の興味からなのだ。自分に何の利害も関係もなかったら、人の死は話題としても、気軽に興味中心で味はれるに過ぎないのである。》(新潮社版正宗白鳥集 「今年の秋」439ページ 原文は旧仮名旧漢字)

最後のそして唯一の弟子であった深沢七郎の「白鳥の死」を読むと、正宗白鳥はクリスチャンとして死んでいったのだ。

さきほど読み返して、その内容を隅々まで確認させてもらった。

遠藤周作の影響なのか、ほかに要因があるのか、10年ばかり前に安岡章太郎がクリスチャンとしての死を選んだことを知って、ムムッと思ったことを思い出す。

「今年の秋」はいろいろなことが書かれてある。「今年の春」「今年の夏」、そして「今年の秋」と書いてきたが、自分の死だけは書けないから、だれか「今年の冬」を書いてくれといっている( -ω-)

「今年の秋」は、3年後に迫った自身の死のありさまを、弟(正宗敦夫はじめ8人の弟妹がいた)に仮託して注意深くあらかじめ想定した・・・といった風情が、あきらかに感じられる。淡々としているようだが、歳の近い弟の“最期”をこんなふうに書けるとは、容易ならぬ批評家であったといわねばなるまい。

わたしも、父の兄弟や父や、自分の“終わり”のことをかんがえさせられた。生きるとは、何かを失うこと、そして行き止まりで何もかも失う過程なのだと思わないわけにいかない。

白鳥の驚くべき率直さは、すぐ近くまでいたりついても、迷ってばかりで心がかたまらないことを語っている。

手を合わせたのは、臨終の床の、最後の1日か2日のことであったろう。「今年の秋」は、そういう自分のありようを、目をあけて、しっかり見つめているのがわかる、そういう一種異様に新鮮な文学作品である。