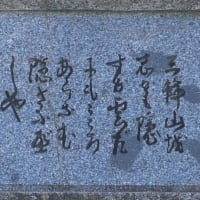

庭に立つ 麻手(あさて)刈り干し 布さらす

東女(あづまをみな)を 忘れたまふな

=巻4-521 常陸娘子=

庭に植えた麻を刈って干したり、それを織って布にして曝したるする東国の女だからと言って、決してお忘れ下さいますな。という意味。

藤原宇合大夫(ふぢはらのうまかひのまへつきみ)の遷任して京(みやこ)に上りし時に、常陸娘子(ひたちのをとめ)の贈れる歌一首とある。

「藤原宇合」は、藤原不比等の子。

「常陸娘子」の「常陸」は、常陸国(茨城県)。「娘子」は、女性に対する呼称。直訳すれば、「茨城県の娘さん」。国名を冠した「常陸娘子」のような呼び方は、その土地(国)を代表する意味が込められているという。したがって、ここでは、今で言うところの「ミス常陸」のような存在だったようだ。

「麻手」は、麻。麻布。

「布さらす」は、麻を織って布にして、それを曝(さら)す。

中央の役人に対峙して純朴な娘が、地元の特産品を作るのに精一杯働いているんです、と胸を張って言っている。

万葉時代の地方の娘に純朴だが芯の強さがあったと歌に残されていることが、

あらためて万葉集のすばらしいところであると思う。

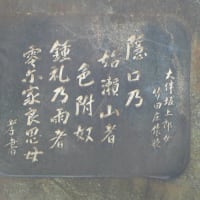

この万葉歌碑は茨城県石岡市総社1丁目石岡小学校内にある民俗資料館の玄関脇に建っている。

このあたりは、常陸国の国府の役所、つまり、常陸国衙(こくが)が置かれていたところといわれており、石岡小学校の地から、多数の遺跡が発掘されている。

常陸の国は、古くは高、久自、仲、新治、筑波、茨城の六国が独立していたが、大化の改新の際、六国が統合されて誕生した。国府は石岡に置かれ、また国分寺、国分尼寺なども建てられた。

写真は、万葉歌碑と大きな榎(エノキ)

大きな木が往時の一里塚であったことを物語っている。

国府として栄え、そののちは一里塚として地元に愛されていた場所だったのであろうか。

石岡小学校校庭にかつての国府の遺跡が埋め戻されている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます