(本頁は「2024年5月26日の秋田鳥海・前編」の続きである。)

百宅鳥海を見た後はまた猿倉集落まで戻った。

今度は早苗を植え付ける前の田んぼを見つけたので、撮影のため農道に入った。

すると持ち主らしいおばあちゃんが後から入って来たので、

おばあちゃんに挨拶したら、秋田弁で

「今日は特に鳥海山が奇麗だ。いい写真撮って下さい。」といった主旨のお返しがあった。

この後、今日は鳥海山の矢島ルート登山口の祓川まで行くことにした。

フォレスタ鳥海の前を掠め、

奥山牧場に入ると、牧場のシンボル的な老木が立っている。

ここは今年初めてなので老木を絡めて鳥海山を撮影した。

老木を左に置いて。

老木を右に置いて。

老木の幹の左側の上の方、私にはリンカーンの横顔のように見える。

鳥海山を左に置くと、

リンカーンが反り返りながら鳥海山に向かって呟いているように見えるのは私だけだろうか。

牧場で見た木の花ふたつ。

レンゲツツジ

(右上)ナナカマド

牧場の奥に堰口と呼ばれる発電所が有り、近くに展望場所が設けられている。

ここからは鳥海山の東斜面全体が眺められる。

今日はこの後、祓川に向かう。

なお祓川の様子は別頁「晩春の祓川」で報告しようと思う。

参考マップ

祓川に行った後はフォレスタ鳥海まで同じ道を戻り、

今度は観光道路・鳥海グリーンラインを西に走る。

グリーンラインの途中、由利本荘市の谷地沢と桃野の間に道路がほぼ直線になる区間が有る。

ここの北端から眺める鳥海山は素晴らしい。

更に西に進む。にかほ市上坂から見る鳥海山も素晴らしい。

ここは標高390mと高所だが、水田になっており、

今回は逆さ鳥海が見られた。

なお既にお気づきかもしれないが、ここからは有名な雪形が見える。

それからにかほ高原の峠を越え、象潟町長岡まで下降した。

今日の鳥海山、西方向はここまで。

その後は北に転じ、秋田市に戻ることにした。

途中、にかほ市田抓(たづかみ)付近から振り返る。

個人的にはこれこそ典型的なにかほ鳥海と思っているが、

今のシーズンは水田の逆さ鳥海と雪形が見られる。

ここの雪形はパンダとウサギさんだ。

パンダはとてもよく目立つが、

この雪形、昭和40年代後期の日中国交正常化以前は何と呼ばれていたのだろうか。

以上。

「晩春の祓川」へ続く。

例年5月下旬の晴天日には鳥海山を眺めに出かけることが多い。

この時期の鳥海山はまだ残雪が多く、山麓の新緑とのコントラストが好い。

また水田に映る逆さ鳥海や雪形も愉しめる。

今年の5月26日(日曜日)はよく晴れた。

遠く離れた秋田市からも鳥海山がハッキリと見えた。

これは勿体ないと急遽、家内の許可を得たうえで

(最近はクマの出没もあり、なかなか山に行かせてもらえない)南に向かった。

秋田市郊外の堤防から。

参考マップ

由利本荘市の日沿道大内インター付近から。

由利本荘市前郷付近から。

予想通り、ここでは水田にうっすらと逆さ鳥海が見られた。

鳥海山の手前には風力発電が並んでいる。

続いて由利本荘市矢島町郊外から。ここから先は風力発電が見えなくなる。

鳥海町猿倉の少し手前、上原から。

棚田に逆さ鳥海が有った。

同じ上原から。鳥海山に向かう道をテーマに撮ってみる。

鳥海町猿倉の亀ケ森橋から。

ここから見る鳥海山は人家や電線など人工的なものが一切見えない。

少しアップで。

同じ猿倉だが、集落に下りると、水田鳥海が見られる。

猿倉から見る鳥海山は十分に富士山に似ているが、

もっと整った富士山型の鳥海山と特別な雪形を見るべく、

(由利本荘市)鳥海町最奥の集落、百宅(ももやけ)に向かう。

特別な雪形とは「寝んねこぼぼこ」のことだ。

「ぼぼこ」とは秋田弁で赤ん坊を指す。

湯沢や横手など秋田県南内陸部に行くと、

しもぶくれの赤ん坊が目を閉じているような姿が鳥海山の斜面上に現れる

(詳細はこちらを参照)。

なお百宅まで行かなくても入口の中直根(なかひたね)からもその雪形は見えた。

途中、中直根(なかひたね)から。

それでも一応、百宅まで行ってみた。

ここから見た鳥海山は最も富士山似だが、残念ながら山頂部しか見えない。

「2024年5月26日の秋田鳥海・後編」へ続く。

5月5日は今年初めて八塩山に登っている。

本頁ではその前と後、由利本荘市やにかほ市など秋田県内各所から眺めた鳥海山を陳列してみた。

この日最初の鳥海山は朝5時半頃、由利本荘市の本荘市街地の南郊外、子吉川の堤防から。

本来ならば鳥海山に朝日があたって明るく見えるはずだが、ややくすんで見えた。

それはこの時間帯にたまたま東空に雲がかかっていて朝日が遮られたせいだと思う。

続いて由利本荘市前郷付近から。

手前の田んぼに水が引かれていた。鏡面風景を期待したが、残念。代掻きがまだ完全でなかった。

由利本荘市矢島町の郊外から二枚。

由利本荘市鳥海町猿倉から三枚。

由利本荘市鳥海町百宅から。

この集落はダム湖に沈むため、現在住人は居ない。

寝んねこ坊っ子(赤ん坊の寝顔)の雪形が見えて来た。

今年の鳥海山は暖冬で積雪量が少ない。そのためか今年はこの雪形の出現も早いように感じる。

由利本荘市鳥海町中直根から。

ここからも寝んねこ坊っ子(赤ん坊の寝顔)の雪形がわかる。

由利本荘市鳥海町の笹子峠から。

笹子峠を超える途中、山形県境に聳える丁岳が見えた。

羽後町牛ノ沢から。

出羽丘陵の山あいから鳥海山は見えにくいが、このポイントから一瞬だけ見える。

八塩山山頂台地から。個人的には鳥海山を望む最高の場所ではないかと思っている。

今日は八塩山から下山後は東由利原を経由してにかほ市に向かった。

上坂はにかほ市としては最高所(標高約390m)にある集落だが、水田鳥海が見られる場所でもある。

この時間帯は風が強く、さざ波が出て鏡面にはならなかった。

にかほ市の下界に下りて、田抓付近にて。

朧だが水田に逆さ鳥海が見えた。

にかほ特有のパンダ雪形もそろそろ見えて来た。

「5月5日の八塩山」に続く。

今年の春は鳥海山を眺める機会が割と多いように感じる。

4月22日は遠く、男鹿半島から洋上鳥海として見えたが、その姿は朧なものだった。

4月22日午前7時頃、男鹿市船川港増川から。

4月22日午後2時頃、男鹿市船川港小浜から。

翌23日も快晴との予報だったので、

今度は由利本荘やにかほ、庄内など近場から眺めるため、ほぼ夜明けと同時に南下した。

しかしこの日は晴れなのに視程はイマイチ、

薄く靄がかかっているようで秋田市からは見えなかった。

由利本荘市まで来たら、姿は見えるものの、クッキリとは行かなかった。

4月23日、由利本荘市前郷付近から。

由利本荘市矢島付近から。

旧鳥海町猿倉まで来たら、クッキリとした鳥海山になった。

しかし僅かに雲が懸かっていた。

今回はこの後、百宅や笹子峠方面には行かず、

市道猿倉花立線(通称「鳥海グリーンライン」)を西進した。

谷地沢と桃野の間の直線区間から。

横構図

縦構図

にかほ市に入り、上坂付近から。

ここは五月ならば水を張った水田に映る鳥海山がみごとな場所だ。

今の時期はまだ水は張られていない。

同じく上坂付近から。

支峰の稲倉岳方面。

にかほ市長岡付近から。

ここまで来たら、山頂部がやや霞んで来た。

この後、にかほ市や庄内に入ったら、鳥海山は霞と逆光で見えにくくなった。

酒田市升田に向かう。途中の酒田市福山付近から。

右中腹に雲がかかっていた。このため、雲の下に位置する升田から鳥海山は見えなかった。

玉簾滝を見て帰ろうとしたら、雲がだんだん取れて来た。

帰り道の遊佐町から。

雲が少々五月蠅いが、鳥海山の雪形「種まきじいさん」が見えた。

笙ヶ岳の方向。オレンジ枠内が鳥海山の雪形「種まきじいさん」。

遊佐町北目付近から。

この後、昼以降は鳥海山の上半分に雲が懸かり、姿が見えなくなってしまった。

「玉簾滝・・・」へ続く。

このところ鳥海山はにかほや庄内など日本海側からばかり眺めているような気がする。

例えば、「酒田~にかほ間の鳥海山」、「鶴岡~にかほ間の鳥海山」など。

由利本荘市の奥地や横手など東の内陸側からはしばらく見てないと思っていたが、

遡って調べて見たら、2月18日にしっかり見ていた(記録はこちら)。

いずれにしろ4月7日は約二ヶ月ぶりに本荘の奥地へ、10日は横手に行き、鳥海山を眺めてみた。

これらの地域から眺める鳥海山は富士山に似た姿だ。

4月7日の天気は晴れだったが、早朝のうち、鳥海山には雲が懸かって見えにくかった。

矢島町を過ぎ、猿倉が近づいてきたら、雲が完全に取れて来た。

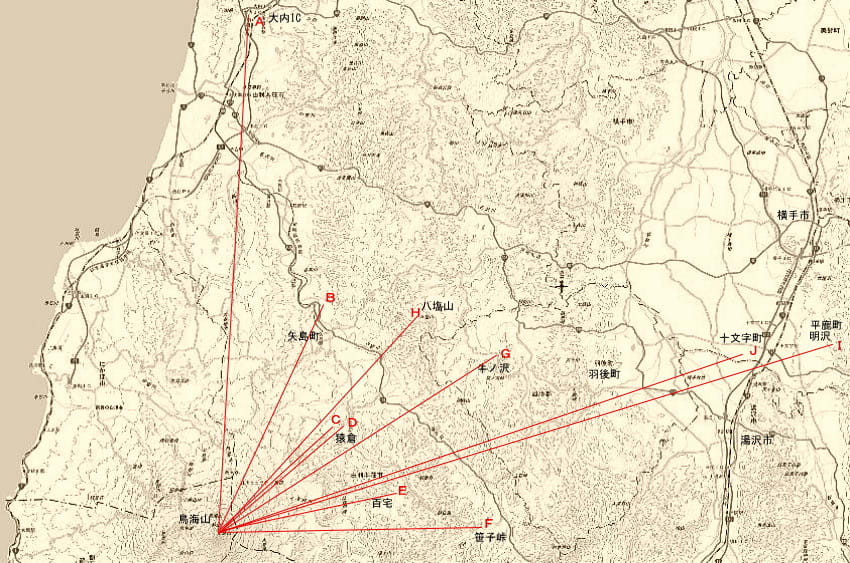

参考マップ

猿倉(マップのC,D)から四枚。

いつもなら最奥の集落(現在はダム工事のため、住人は居ない)、百宅に

立ち寄るのだが、今回は割愛した。

続いて中直根(ひたね)(マップのE近く)から二枚。

笹子(じねご)峠(マップのF)から。

序でなので笹子峠から丁岳も望む。

羽後町牛ノ沢(マップのG)から。

序でなので東から見た八塩山。

この日はこの後、とある山に登山した。

その山から見た鳥海山はあまり富士山似ではないし、遠くてやや霞んでしまった。

4月10日は横手実家付近から二枚。

横手市平鹿町(マップのI近く)から。

横手市十文字町(マップのJ)から。

ちなみに自宅のある秋田市から見た鳥海山はこのような形。

秀麗無比ではあるけれども、富士山とは言い難い。

2024/04/11 秋田市四ツ小屋から。

「秋田のとある山で雪割草を見た」に続く。