10月21日の秋田魁新報に次のような記事が載った。

『秋田県と山形県にまたがる鳥海山(2236m)が21日、初冠雪した。

山形県の酒田市役所が同日午前8時ごろ、山頂付近が白くなっているのを目視で確認し発表した。

平年より11日、昨年より13日遅い。

酒田市役所交流観光課によると、20日時点で山頂より下の山肌が白っぽくなっていることは確認できていた。

ただ、山頂部分が雲に覆われて冠雪状況を確認できなかったため、21日の発表になったという。・・・』

私自身、今回の初冠雪は前日20日夕方、友人のfacebook投稿を読んで知っていたが、

おおやけの発表とはならなかった。後になって、

岩手山や岩木山の初冠雪は20日なのに同じ日に積もっていた鳥海山が一日遅れの21日になる

とはさすがにお役所だと呆れた。

しかし鳥海山の初冠雪を当日に拝めるのは非常に珍しいことだと思う。

21日は快晴との予報だったので、未明のうちに家を出て、南の由利本荘市に向かった。

午前5時半頃、鳥海山の山麓、由利本荘市猿倉に到着した。

この日は快晴なので、鳥海山は日の出前から見えていた。

今年の鳥海山の初冠雪姿だ。

6時に数分前、山頂付近がポッと紅くなった。

6時を過ぎたら、中腹の方まで紅くなって来た。

6時15分頃、猿倉を後にして少し山奥の奥山放牧場まで移動。

道路端に立つ枯れ木を左右に配して鳥海山を撮影した。

放牧場奥のススキ原を前面に鳥海山を望む。

約45分後に同じ場所で、紅味の消えた鳥海山を。

ススキだけ。

奥山放牧場の次は、ブナ林の中を走り、堰口付近の展望台へ移動。

ここからの鳥海山は近すぎるせいか、少し緩やかに見える。

反対側を見ると、八塩山越しに秋田駒ヶ岳(左の方)と岩手山が並んで見えた。

岩手山は昨日(20日)が初冠雪だったと報道されていた。

鳥海山も同じ日なのに、お役所の都合で一日のずれが生じてしまった。

堰口から祓川方面に走ってみた。

ブナが紅葉している標高850m付近の道端から。

標高約900mの花園湿原から。

この後は7時半頃、市道猿倉花立線(通称「鳥海グリーンライン」)を西進し、

谷地沢と桃野の間の直線区間から。

ここから眺める鳥海山はもう紅くなかった。

この後、どうしようかいっとき迷ったが、

鳥海山の初冠雪をもっと間近から眺めるため、善神まで向かうことにした。

以上。

「晩秋の善神」へ続く。

(本頁は「2024年6月27日、午後の鳥海山鉾立付近。」の続きである。)

六月から十月までの夏場五ヶ月間は鳥海山を下界から見る機会がとても少なくなる。

たとえ絶好の晴天日を選んで鳥海山に登山しても、昼近くなると必ず雲が湧いて来て、

下山する頃には雲に包まれたり、霞んでしまい見えなくなることが多い。

ところが今回(2024年6月27日)は山から下りた後(15時頃)も珍しく雲に包まれなかった。

滅多にない機会なので山の姿を撮影しながら帰宅した。

まずはにかほ市小滝付近のバス停跡地から。

次いでにかほ市長岡付近から。

話は脇道にそれるが、

鳥海グリーンラインの(由利本荘市)桃野~谷地沢間には道路が鳥海山に向かって直線に走る区間が有る。

ここから眺める鳥海山はみごとなので、地元でも割と有名な撮影スポットになっている。

2025/05/26 桃野~谷地沢間

鳥海グリーンラインには道路が鳥海山に向かって直線に走る区間が

もう一箇所有り、それがにかほ市長岡付近なのだ。

ただしこちらの方は交通量が比較的多く、

普段は危なくてこんなふうに道路の真ん中からの撮影は出来ないのだが、

今回は偶々空いていたので挑戦してみた。

いかがだろう。鳥海山の形はだいぶ違っている。

長岡付近の道路鳥海、縦構図

(にかほ市)畑地区の道路からは杉林の間に鳥海山が顔を覗かせている。

ここはまるで鳥海山の参拝道のような感じだ。

最後に水田地帯のにかほ市田抓(たづかみ)付近から。

パンダの雪形はすっかり崩れてしまったが、まだそれだとわかる。

以上。

(本頁は「全国山の日協議会」への投稿文「東北の山を眺める/まずは鳥海山・その3」の原本です。)

鳥海山は秋田と山形の県境付近に聳える火山(標高2236m)です。

今回は秋田県の各所から見た鳥海山について語ります。

鳥海山は秋田県では西側はにかほ平野からいきなり聳えていますが、

北側や東側は出羽丘陵の上に生えたように聳えています。

北側から望むと・・・

こちらは由利本荘市の北部(マップではA)から見たものですが、遠く秋田市から見てもほぼ同じです。

庄内地方から見た鳥海山とは反対で、左側に鳥海山本体が高く聳え、右に扇子森など西鳥海山が低く連なる構成になっています。

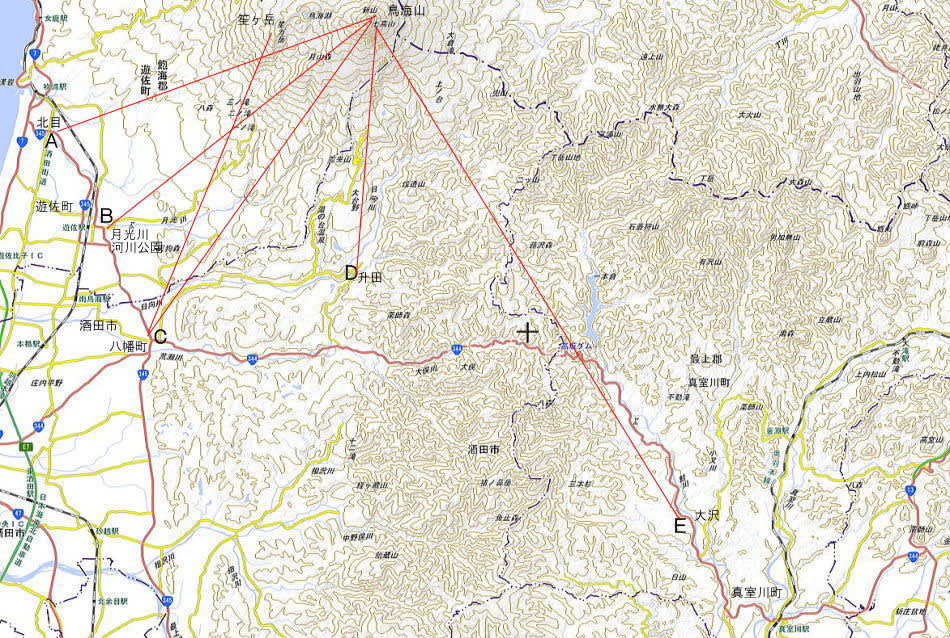

ここで参考マップ

由利本荘市を南東に進むと、矢島町を過ぎるあたりから

鳥海山は北東に開いた爆裂火口が隠れるので富士山に似たような姿になります。

次の鳥海山は旧鳥海町猿倉(マップではB)から眺めたものです。

秋田県南部の横手盆地から眺めた鳥海山は概ねこの形です。

由利本荘市を更に奥地に進み、百宅(ももやけ)(マップではC)まで行くと、

鳥海山の形は更に端正な富士山型となりますが、

残念なことに前山に阻まれ、裾野は見えないです。

田植え時期は巨大な赤ん坊が寝ているような雪形が現れます。

秋田では「ねんねこぼぼこ」と呼ぶ人も居ますがわかりますでしょうか。

鳥海山の北麓、谷地沢から桃野にかけての道路(グリーンライン)(マップではD)

の直線区間から見る鳥海山も人気が有ります。

この鳥海山は秋田市から見た姿とほぼ同じ形です。

次の鳥海山は更に西に進み、にかほ市上坂(マップではE)から見たものです。

ここは標高390mと高所ですが、水田になっており、シーズンには逆さ鳥海が見られます。

なお既にお気づきかもしれませんが、ここからは有名なパンダの雪形が見えます。

鳥海山の雪形については次の拙ブログもご参照ください。

⇒ 「水田鳥海とねんねこぼぼこ(2023年6月1日)」

鳥海山は山麓の平地だけでなく、山の上から眺めても美しいものです。

八塩山(713m)(マップではF)は鳥海山との距離も近く、その眺めは迫力があります。

春の残雪姿はもちろんですが、秋の紅葉時期以降、新雪姿も素晴らしいです。

横手市の保呂羽山(438m)(マップではG)は距離が少し離れていますが、

ここから眺める姿、特に春姿はとても素晴らしいものです。

秋田県民歌(作詞:倉田嗣、作曲:成田為三)の冒頭に謳われた「秀麗無比なる鳥海山」とは

この姿ではないかと私は勝手に思っています。

次の四回目は岩手の名山、岩手山を予定しております。⇒ こちら。

以上。

(本頁は「全国山の日協議会」への投稿文「東北の山を眺める/まずは鳥海山・その2」の原本です。)

鳥海山は秋田と山形の県境付近に聳える火山(標高2236m)です。

今回は山形県の各所から見た鳥海山について語ります。

鳥海山は山形県では庄内平野からいきなり聳えています。

庄内平野は大部分が標高30m以下(酒田市の中心街は5mにも満たない)の低平な地形なので

ここから眺める鳥海山との比高は約2200mとなります。

これだけの高度差で平野から聳える山は国内ではあまり無いと思います。

前にも申し上げましたが、平地から間近に見える山でこれ以上の標高差がある山は

(安曇野から望む北アルプス、甲府盆地北部から望む南アルプスを除けば)

富士山と富山平野から見る剱岳立山、加賀の白山、日光の男体山女峰山、上越の頚城三山くらいでしょうか。

庄内平野から望む鳥海山の姿は単独の山ではなく、おおまかにはふたつのお山。

右側に鳥海山本体が高く聳え、左に笙ヶ岳など西鳥海山が低く並ぶ構成になっています。

写真は遊佐町の北部(A、北目付近)から見た姿です。

参考マップ

同じ遊佐町でも少し南の方、町の中心に近い月光川河川公園(マップではB)から見るとこうなります。

私はここと次の八幡町から見た姿が「庄内鳥海」の典型ではないかと思っています。

なお月光川河川公園は映画『おくりびと』のロケ地としても使われました。

主人公の本木雅弘さんがこの川の堤防の上に座ってチェロを弾くシーン(バックに鳥海山)が印象的でしたが、

私が2019年に訪ねた時は本木さんが演奏時座っていた椅子がありました(現在は無いようです)。

次の鳥海山は(酒田市)八幡町のファミリーマート(マップではC)から眺めたものです。

少し前、富士山がよく見えるローソン(外国人観光客が大勢来て困っている)が話題になっておりました。

こちらは鳥海山に関してはとても優れたビューポイントのひとつですが、

いつ行っても鳥海山を眺めている人はほとんど、いや全く居りませんでした。

この場所は今年四月下旬にも通りかかっております。

この時はあいにく雲で鳥海山本体の姿は見えなかったのですが、

笙ヶ岳山頂のすぐ下に有名な雪形が見えました。

この雪形は「種まきじいさん」と呼ばれています。

ちょうど農作業を始める頃に現れるので、昔から農作業の目安となったと言われています。

八幡町から日向川に沿って東に進むと、升田という集落に到着します。

鳥海山の南側には出羽丘陵が連なるため、鳥海山は見えにくくなりますが、

升田は鳥海山を南の方角から望める貴重な平地です(マップではD)。

位置的には鳥海外輪山山頂部の約10km、ほぼ真南に位置し、

標高は210~220mなので、山頂部との標高差は約2000mです。

ここから望む鳥海山はやや幅広い形になります。

鳥海山の東側には丁岳山地が連なり、低平地は全く無く、山には登山道も無いため、

鳥海山の姿を見ることが出来ません。

遠く南東の新庄盆地まで行くと、鳥海山は出羽丘陵の上に姿を現しますが、

距離があるため、庄内のように大きく見えないです。

真室川町の大沢地区に行くと、限られた場所(マップではE)から小さな鳥海山を見ることが出来ます。

こちらから見る鳥海山は山頂部が幅広なので富士山と言うよりもキリマンジャロかなと私は思いました。

次の三回目は秋田から見た鳥海山を語ります。

以上。

「東北の山を眺める3/秋田から見た鳥海山」へ続く。

(本頁は「全国山の日協議会」への投稿文「東北の山を眺める/まずは鳥海山・その1」の原本です。)

今回は山に登るのではなく、山を眺める話をしようと思います。

私は子供の頃から山が好きでした。

幼少の頃は下界から遠く眺めるだけ、長じてから山そのものに登り、

ときには頂きを極めるようにもなりましたが、

老いて来たらまた眺めるスタイルに戻りつつあります。

冒頭写真は私の生地(秋田県)横手市郊外から見た鳥海山です。

鳥海山は私が今住んでいる秋田市からも小さく山体の一部を見ることが出来ます。

眺める山、最初は鳥海山からスタートします。

この山は秋田と山形の県境付近に聳える火山です。

高さは2236m、東北では尾瀬の燧ヶ岳に次いで二番目に高いとされていますが、

日本海のすぐ近く0mから聳えているので、

山体としての高さ、規模の点では燧岳(2356m、ただし山麓の尾瀬ヶ原の高さは約1400m)を遥かに凌ぎます。

私は東北第一の高山だと思っています。

庄内平野や本荘、にかほの平野から眺めると2200mを超える標高差で聳えております。

これだけの標高差で平地から眺められる山は東北では鳥海山だけ、

国内でもそう多いものではありません

(これ以上の標高差がある山は富士山、富山から見る剱岳立山、加賀の白山、日光の男体山女峰山、上越の頚城三山くらいか)。

なお鳥海山は秀麗な姿から出羽富士や庄内富士、秋田富士などとも呼ばれますが、

本物の富士山とは異なり、見る角度や場所が変わると、その姿を大きく変えます。

二番目の鳥海山は山形県(庄内地方の)遊佐町から見たものです。

鳥海山の眺めは多彩なので、今回も含め、三回シリーズで語ってまいります。

初回は今年1月11日、秋田県にかほ市から見た鳥海山です。

日本海側の秋田地方の天候は冬場の約四か月間は曇天や降雪が続きます。

そのため冬に鳥海山が見えることは滅多になく、

三月になって初めて見えたという年もあったほとです(ここが太平洋側の富士山との大きな違いです)。

1月11日は珍しく、朝から、からりと晴れて自宅二階から鳥海山のアタマが見えました。

すぐにでも車を飛ばしてもっとよく見える場所まで行きたかったのですが、

この日はあいにく午前中、用事があり、家を空けられませんでした。

昼、用事が済んだら、今度は鳥海山方面に雲が懸かり見えなりました。

ところが15時近くになったら、雲が取れてまた姿を現していました。

秋田市からは遠いですが、にかほ市まで走れば、

夕日を浴びた鳥海山が見れるかもしれない。善は急げと家を出ました。

16時ちょっと前頃、にかほ市の象潟インターに到着。

参考マップ

次の写真は、高速を降りて奈曽大橋を越えた先の道端(参考マップの地点A)から撮りました。

これが私の今年の鳥海山、初撮影になりました。

この位置(下のマップ地点A)から見た鳥海山は冒頭二枚の鳥海山とはとても同じ山とは思えない姿です。

鳥海山本体の前面に支峰の稲倉岳が覆いかぶさっています。

次いで約10分後、国道7号線との合流点にあるローソン大砂川店の駐車場(参考マップの地点B)から。

ここから眺める鳥海山は左側に支峰の稲倉岳が突き出しているので、

ふたつ山が並んでいるように見えます。鳥海山は見る場所がちょっと違うだけで大きく姿を変えます。

ローソン(参考マップの地点B)で鳥海山を眺めた後、国道7号線を南に少しだけ走り、

左折して大須郷の集落(マップの地点C)に入ってみました。

ここから眺める姿はBとあまり変わりません。鳥海山全体の姿を眺めてみました。

ところで鳥海山本体の右、手前側に見える笠を伏せたようなゆったりとした山は何というのでしょうか。

地図で見ると、扇子森(1759m)や御浜神社、笙ヶ岳(1635m)など部分的な地名は有るが、

緩やかな山全体を表す名前はわかりません。

後で手持ち書籍、フィールドガイド日本の火山4 東北の火山(高橋正樹+小林哲夫・編、築地書館・発行)を

あたったところ、鳥海火山は東部と西部のふたつに分けることが出来ると言う記述が有りました。

そのため西部のこのゆったりとした鳥海山はひとまず西鳥海山、あるいは西鳥海火山と呼ぶことにしました。

この先、県境を越えて山形県側からも眺めたかったのですが、今日はそちらへの移動を断念しました。

理由はもうじき日没だからです。

日没前ににかほ市内の小滝(参考マップの地点D)に急ぎ移動し、バス停跡地で撮影を始めました。

ここから見ると、稲倉岳は鳥海山本体の脇に収まり、見分けがつかなくなっています。

17時少し前になったら日没でした。

日没後、少しですが、アーベンロート(夕焼け)になりました。

ラスト写真は私自身初めて見た夕焼け姿の鳥海山です。

以上。

「東北の山を眺める2/山形から見た鳥海山」へ続く。