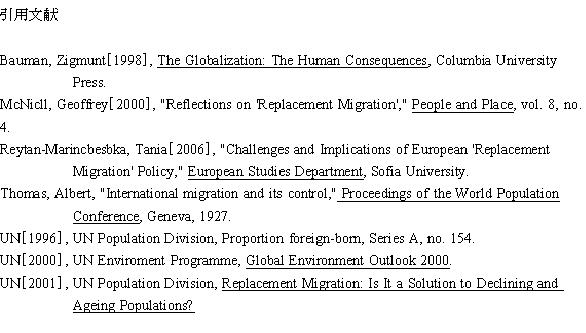

先進諸国が、出生率と死亡率の低下によって、軒並み世代維持に困難を覚えるとした国連報告は、かなりセンセーショナルな受け取られ方をされた。

たとえば、India Abroad という新聞には、「ヨーロッパはもっと多くの移民を必要とする、国連報告」というタイトルの記事が掲載されたし(January 14, 2000)、イマニュエル・ウォーラスティンは、自らのホームページで以下のように書いている。

「富裕な国は、自国の引退者(それも空前の比率で増大している)の生活水準を引き下げるか、貧しい国からの異例なほどの膨大な数の移民を認めるかの選択に直面している」(Wallerstein, Immanuel,"Comment" No. 32, 2000)。

EU閣僚会議では、フランスの内務相が、国連報告の線に沿って、EUは2050年までに5,000万~7,500万人の移民を受け入れなければならないと発言した(Guardian, July 28, 2000)。

国連報告は、必要補充移民という概念について、政策提言ではなく、単なる数値的な算定作業を行っただけであると幾度も弁明してはいるものの、国連の常設機関には、人々は好む所、どこでも移り住む権利を認められるべきだとの考え方が強くもたれている。

一般に、「世界は1つ論」(one-worldism)と呼ばれる思想がそれである。

富と人口を地球的規模で再分配すべきであるというのである。たとえば、国連環境計画の報告は、かなり、直截的に人と富の再配分の必要性を訴えている。

「人はすべて、自分の好む所に自由に移り住み、そこで働くことが認められるべきである」、(そうすることによって)「現在の不安定をもたらしている諸国間の経済・社会面における格差を急速に削減することができる」(UN[2000])。

国際連盟時代の初代ILO理事(director)のアルベール・トーマ(Albert Thomas)は、かつて次のようなことを言った。

「優れた一種の超国家的権力ができて、移民の動きを管理し、それぞれの移民の流れに対して、ある国に門戸を開かせ、別の国には門戸を閉ざさせることによって、人口を合理的に、公平に再配分することができるようになればいい」(Thomas, Albert[1927])。

人種の拘束を離れて、国籍を選択することができ、世界のどこにでも住むことができ、どこでも公平に扱われるという社会は人類の究極の夢である。EUにそれに似た社会が出現しつつあるが、まだまだ夢のほんの入り口でしかない。

もし、そうした夢のような社会が出現すれば、現在、世界中で展開されている殺戮は陰を潜めるようになるであろう。

こんなことを言えば、リアリストたちは、移民を生み出す社会的混乱と移民がもたらす社会的緊張を、まったく無視する素朴な議論であると一笑に付すであろうが、現実に移民は増えているし、歴史的にも、移民がもたらした文明化作用は巨大ななものであった。移民自身が異国の地でその才能を鍛え上げることができたという事実は否めないことである。

実際、世界では、すでに異民族の混在が普通のものになっている。

1999年時点で、オーストラリアでは、外国生まれの人々が人口の23.6%を占めている。しかも、その比率は大きくなりつつある。1990年では、23.4%であった。

米国でも、1990年では7.9%であったのに、1999年では10%前後にまで高まった。

カナダも1910~30年代の15%から、いまでは15.5%になっている。

スイスも、1990年の16%台から現在は19%台に高まっている。スイスのこの高まりは、今では人口の4.5%を占める旧ユーゴからの逃避者の激増のせいである。スイスは、2000年9月に外国生まれの人口を18%以内に抑えようとした移民削減法の成立を目指したが失敗した。

主要都市人口で見ると、その比率はぐんと大きくなる。1990年のデータでは、ニューヨーク28%、ロサンゼルス38%であった。1996年のデータでは、シドニー32%、メルボルン30%であった。しかし、日本は0.7%、ハンガリーは0.3%でしかない(数値は、UN[1996]のシリーズより)。

もちろん、移民の増大をもって、単純にそれはいいことだと言い切ることはできない。高度な技術をもつことから競って世界から招聘される恵まれた一群の人々がいる一方で、故郷を追われて異国の地に移り住んでも、そこでまた苛酷な生活に打ちのめされる人々の群れがある。

「世界は、すでに2つのカテゴリーに分かれている。コスモポリタンの考え方をもち、世界を我が家と見なすグローバルな人々がいる。その一方で、どの地に行こうとゲットーに住まねばならず、自らを閉ざし、他から排除されるさまよう人々がいる」(Bauman, Zigmunt[1998])。

たとえば、1989年以降、ブルガリアから100万人が国外に出た。ブルガリアの人口は800万人であったのだから、人口の16%も国外に移住した。

ブルガリア人の海外移住には、2つの流れがあった。1つは、1990年から99年にかけてのものである。

この時は、ベルリンの壁の崩壊によって、国外に新天地を求める若者たちが海外に流出した。18歳から20歳の若者が自己実現を目指して流出した。その後、30歳から40歳の高等教育を受けた専門家たちが流出した。彼らは、より高い地位を求めて海外に移住した人々であった。比較的恵まれた層であった。

2つめの流れは、社会主義の崩壊とともに、企業破産が続き、職を失ったブルーカラーの海外脱出である。

この層は、29~40歳の男性であった。第1陣は成功組であったが、第2陣は脱落組であった(Reytan-Marincbesbka, Tania[2006])。

「他から排除されるさまよう人々」の悲惨さを直視しないかぎり、単純な移民賛美論を云々することは犯罪である。

研究者の多くは、国連報告のような、安易な補充移民依存論には否定的である。

そもそも移民は、社会の緊張から生み出されるものであって、先進国の都合によって引き起こされるものではない。難民も含めて、移民は、移出国と移入国との政府間協定で行われるものである。そうした社会的制約を無視して、単に人口変動という要因からのみ、必要な補充移民を算定するというのは、あまりにも「手前勝手な人口論」(privileging demography)であると退けるのが、一般的な反応である(McNicll, Geoffrey[2000], p. 1)。

確かにそうである。しかし、私は、世界の貧困を直視する国連の良心的な研究者たちが、「世界は1つ論」を出したくなるせつない気持ちを理解できる。研修員制度という、まやかしの建前論の裏で、膨大な移民が生み出されている。彼らは法の保護もなく、企業のむき出しのエゴの犠牲にされている。いまは、現実に増大している移民という「現実」を直視し、彼らの人権を保護する方策を模索すべきときなのである。移民が必要か否かという牧歌的な議論はもうよそう。現に目の前で悲鳴をあげている外国人に手をさしのべようではないか。

ここで、少し横道に逸れて、ILOの事務局長について説明しておこう。

ILO(国際労働機関、the International Labour Organization)は、第1次世界大戦が終結した1919年、最初にパリ、次いでベルサイユで開催された平和会議において誕生した。1901年の国際労働立法協会(本部バーゼル)の理念を継承するものである。ベルサイユ平和条約第13編が後のILO憲章になった。

労働者の数が増え続けていたにもかかわらず、彼らの健康、その家族の生活、発展には何の配慮も払われず、搾取が続けられ、その状況はもはや見過ごせなくなっていた。そのことは、ILO憲章前文に「不正、困苦及び窮乏を多数の人民にもたらす労働条件が存在」していると明記されている。さらに、労働者に対する使用者側の不正が、「世界の平和及び協調が危うくされるほど大きな社会不安」を起こすと憲章前文にはある。しかし、社会改革を行う国や産業は、それが生産コストに直結するため、競争相手より不利になることから、社会改革を政府が行わなくなることを怖れたILOは、同じく憲章前文に、「いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、自国における労働条件の改善を希望する他の国の障害となる」と記している。

そして、憲章冒頭には、「世界の永続する平和は、社会正義を基礎としてのみ確立することができる」とある。

ILO憲章は、1919年1月から4月にかけて、パリ平和会議の設置した国際労働立法委員会によって起草されたものである。米労働総同盟(AFL)のサミュエル・ゴンパース、Samuel Gompers、1850~1924年)会長を委員長とするこの委員会は、日本(落合謙太郎オランダ駐在公使と農商務省前商工局長の岡実が参加)、ベルギー、キューバ、チェコスロバキア、フランス、イタリア、ポーランド、英国、米国の9か国15名の代表から構成され、執行機関に政府、使用者、労働者の代表が参加するという唯一の三者構成の国際機関を生み出した。

1919年10月にワシントンで開会された第1回ILO総会では、労働時間、失業、母性保護、女性の夜業、労働者の最低年齢と年少者の夜業を扱う6本の条約が採択さた。

総会によって選出されるILOの最高執行機関である理事会は、半数が政府の代表、4分の1が労働者の代表、そして4分の1が使用者の代表で構成されているが、ILOの常設事務局である国際労働事務局の初代事務局長としてアルベール・トーマ(Albert Thomas、1878~1932年)を選出した。彼は、戦時政府で軍需を担当したフランスの政治家であった。

1920年の夏、ジュネーブにILOの本部が設置された。しかし、ILOを推進する世界の熱意は急速に冷め、一部の政府から条約が多すぎ、出版物は過度に批判的で、予算が高すぎるとの批判が出たため、すべてが縮小された。それでも、1926年のILO総会では、重要な画期的展開として今日まで存続する基準適用監視機構が設けらた。こうして誕生した専門家委員会は独立した法律家で構成され、毎年、基準の適用状況に関する政府報告を審議し、委員会自体の報告を総会に提出している。

13年にわたりILOの存在を世界に強く印象づけた後で、1932年にトーマ事務局長が急死した。後継者は、ILO創設以来事務局次長を務めてきた英国のハロルド・バトラー(Harold Butler)であるが、着任早々大恐慌下の大量失業の問題に直面した。この時期、労使団体は労働時間短縮の問題で対立したが、大した結果は得られなかった。それでも、1934年にルーズベルト(Franklin Delano Roosevelt、1882~1945年)政権下の米国が、国際連盟非加盟のままでILOに加盟した。

1939年に、辞任したバトラー事務局長の後任として、ニュー・ハンプシャー州知事、米国社会保障庁初代長官を務め、当時ILOの事務局次長であったジョン・ワイナント(John G. Winant、1889~1947年)が第3代事務局長に着任した。

1940年5月、戦火が広がる欧州の中心にあって孤立し、脅威にさらされていたスイスの現状を見た事務局長は、ILOの本部を一時的にカナダのモントリオールに移転させた。

1941年、ワイナント事務局長は米国の駐英大使に任命され、ジョゼフ・ケネディ(Josef Kennedy、1857~1929年)の後任としてロンドンに赴任した。

1941年に第4代事務局長に任命されたアイルランドのエドワード・フィーラン(Edward J. Phelan、1888~1967年)は、憲章起草に関わった人である。

第2次世界大戦のただ中の1944年5月、41か国の政労使代表が出席してフィラデルフィアで開かれたILO総会で採択されたフィラデルフィア宣言(国際労働機関の目的に関する宣言)は、ILO憲章の重要な付属文書となっている。その最初の部分には以下のようなことが記されている。

「総会は、この機関の基礎となっている根本原則、特に次のことを再確認する。

(a) 労働は、商品ではない。

(b) 表現及び結社の自由は、不断の進歩のために欠くことができない。

(c) 一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である。

(d) 欠乏に対する戦は、各国内における不屈の勇気をもって、且つ、労働者及び使用者の代表者が、政府の代表者と同等の地位において、一般の福祉を増進するために自由な討議及び民主的な決定にともに参加する継続的且つ協調的な国際的努力によって、遂行することを要する」。

さらに、フィーラン事務局長時代の1948年のILO総会では、結社の自由と団結権に関する第87号条約が採択されている。

1948年にトルーマン(Harry S. Truman、1884~1972年)政権で重要な役割を演じていた米国人デイビッド・モース(David A. Morse、1907~1990年)が第5代事務局長に就任した。モース事務局長は1970年まで在任しが、その22年間で、加盟国数は倍増し、先進国は途上国に埋没した少数派となり、予算は5倍に増え、職員数も4倍になった。

ILOは、1960年にジュネーブの本部内に国際労働問題研究所を、1965年にはトリノに国際研修センターを設置した。

1969年、創立50周年を迎えたILOはノーベル平和賞を受賞した。モース事務局長時代に、ILOは本格的な技術協力に乗り出した。

第6代事務局長となった英国のウィルフレッド・ジェンクス(Wilfred Jenks)は1970年に就任し、在任中の1973年に死去したが、この間、東西問題から生じる労働問題の政治化に直面することとなった。フィーラン第4代事務局長共々フィラデルフィア宣言の起草者の1人であり、著名な法律家でもあったジェンクス事務局長は人権、法の秩序、三者構成主義、そして国際問題に関するILOの道徳的権限を強く擁護した。ジェンクス事務局長は基準並びにその適用監視機構の開発、とりわけ、結社の自由と団結権の推進に多大に貢献した。

ジェンクス事務局長の後任となったのは、フランスの上級政府職員であったフランシス・ブランシャール(Francis Blanchard)。ブランシャール事務局長は1974年から1989年の15年間、事務局長を務めたが、任期中、米国が脱退(1977~80年)により、予算の25%の削減を余儀なくされた。米国は、レーガン(Ronald Wilson Reagan、1911~2004年)

政権初期にILOに復帰した。この間、ILOは、ポーランドの労組「連帯」を支持した。

1989年、冷戦後の初の事務局長としてベルギーの雇用労働相、公務相を務めたミシェル・アンセンヌ(Michel Hansenne)が第8代事務局長に就任した。アンセンヌ事務局長のもとで、ILOは、積極的パートナーシップ政策を採用し、活動や資源のジュネーブからの分散を図った。

1999年に、第9代事務局長として就任したチリ出身のフアン・ソマビア(Juan Somavia)は、社会と経済の開放は、「普通の人々とその家族にもたらす真の利益が均衡する限り」認めると、開かれた社会と開放経済の推進に条件をつけた。初の南半球出身の事務局長として、ソマビア事務局長は、「世界の新たな現実の中で、ILOの価値を普及させるため、政労使の三者体制を刷新し、その舵取りを支援」していくと言明した(http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm)。