2 王政復古・日英同盟・韓国臣下論

はじめに

「日英同盟」が締結されたのは、一九〇二年一月三〇日である。同盟が締結される直前の一九〇一年一一月から一九〇二年一月にかけて伊藤博文(ひろぶみ)が欧州を歴訪し、各地で大歓迎された。それも過剰な程の接待を受けた(君塚[二〇〇〇]、三三~四八ページ、参照)。

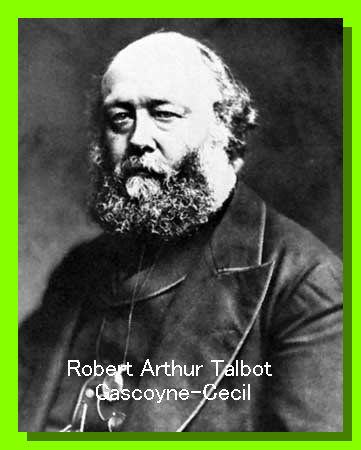

日英同盟が検討されるきっかけを与えたのは、一九〇一年三月に、ドイツにが行なった、東アジアの安全保障に関する「日英独三国同盟」の提唱であった。これに対して、英国首相のソールズベリー(Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury)が乗り気でなかったので、ドイツはあきらめることになった。

「日英独三国同盟」の気運が消え去ると、日英の間で日英同盟の可能性が検討され始めた。つまり、日英同盟は、長年の懸案の結果ではなく、突然にアイディアが浮上し、瞬く間に成立してしまったのである。

ただし、ソールズベリー首相自身は、「三国同盟」案解消後に浮上した日英同盟構想にも消極的であったらしい(君塚[二〇〇〇]、三四ページ)。それでも、一九〇一年七月三一日、英国外務大臣になったランズダウン(Henry Charles Keith Petty-Fitz Maurice, 5th Marquess of Lansdowne)と在英日本公使・林菫(はやし・ただす)との間で、日英同盟を両国の正式の検討事項にすることが確認された。両者の会談では、清の門戸開放・韓国における日本の優越的地位が確認された。同年一〇月一六日に両者の会談が再開されたが、フランス滞在中のソールズベリー首相の帰国まで、会談内容を進展させないように、ランズダウンは林に要請した。つまり、日英同盟案に消極的な英首相の意向を無視することができなかったのである(同、三四~三五ページ)。

この時期、ランズダウンは、清、ペルシャの問題でロシアと交渉していた。この交渉が決裂したのが一九〇一年一一月五日である。すでに帰国していたソールズベリーは、これまでの姿勢を一転させ、日英同盟の積極的推進者になった(同、三五ページ)。

まさにこの一一月時点で、伊藤博文がロシアなどの欧州を歴訪したのである。それは、「日露同盟」の成立が可能かどうかの交渉だった。伊藤は、ソールズベリーと同じく、一一月までは日英同盟に懐疑的であった。栄光ある孤立政策を続けていた英国が、何の見返りもなく日本と同盟を求めてきていることに不信感を持っていたのである(同、三六ページ)。

それにしても、この時期の伊藤を取り巻く環境は華麗であった。一九〇一年一〇月、伊藤は米国のエール大学から名誉博士号を贈られるとの通知を受けた。その授与式に出席するために米国に渡った後、欧州に行こうと旅立ったのである。それは、建て前としては、私的な旅行であった。ところが訪問先の各地で大歓迎を受けたのである。

伊藤は、一九〇一年一一月二七日、ペテルスブルグに到着し、翌二八日にロシア皇帝のニコライ二世(Nicholas II)との謁見を許され、一二月二~四日、ラムズドルフ(Vladimir Nikolayevich Lamsdorf)外相、ウィッテ(Selgei Witte)蔵相と会談、韓国における日本の優位をロシアに認めさせようとした。しかし、結論は、その時点では出なかった。そして、一二月一二日には「日英同盟」を締結するという方針が日本政府によって確認された。ベルリンに入って、伊藤は、駐独・英臨時公使・ブキャナン(George William Buchanan)と会談した。しかし、一二月一七日、ロシアのラムズドルフ外相から、ロシアは、韓国における日本の特権的地位を認められない、つまり、日露同盟は無理であるとの返事を、伊藤は、受けた(同、三七ページ)。このこともあって、一九〇一年一二月二四日にロンドンに入った伊藤は、「日英同盟」締結止むなしとの覚悟を決めたようである(同、三八ページ)。

一二月二五日のクリスマスには、聖なる日に遠慮して、伊藤は、動けなかったが、翌二六日には、ソールズベリー主宰の晩餐会に主賓として招待された。クリスマス休暇中であるにもかかわらず、重要人物たちが伊藤のために集った。そして、二七日には、モールバラ・ハウス(Mallborough House)で、国王エドワード七世(Edward VII)の謁見を許されている。年明けの一九〇二年一月三日には、ランズダウン外相の邸宅・バウッド・ハウス(Bowood House)に招かれ、会談している。翌、一月四日、ソールズベリーの別荘、ハットフィールド・ハウス(Hatfield House)の午餐会に招かれ、各界の名士たちと会食している。その夕刻、日本公使館主宰の晩餐会が開催され、英国政府要人のほとんどが出席し、伊藤は、英国王からの最上級のバース勲章(Grand Cross of the Bath)を授与されている。一月六日午後、伊藤は英国外務省で再度ランズダウン外相と会談し、ロシアとの約束がないことを確認させられた(同、三八~三九ページ)。

その後、伊藤はサンドリナム・ハウス(Sandringham Housei)に国王を表敬訪問し、礼を述べて、一月七日、パリに発った。

英国政府関係者の伊藤への歓迎ぶりは、ロシア、ドイツと同程度のものであったことを、

ニシュ(Ian Nishh)が説明しているが(Nish[1966], p. 201)、ロンドンでの大歓迎ぶりが他国でもあったということは、驚くべきことである。しかも、ロンドンでは年末・年始の休暇中にこれだけの規模の歓迎がなされたのである。それは、日本における伊藤の地位の高さを示すものであるし、それだけ、東アジア情勢が緊迫化していたことの証左であろう。

伊藤が、ロンドンを離れたその月末(一九〇二年一月三〇日)に日英同盟は締結された(1)。いかに慌ただしかったかが分かるであろう。