最近の通勤のおともの本です。

上巻だけで500ページを超える厚さ。

ようやく上巻を読み終わり、来週の人間ドックの待ち時間用に下巻を購入。

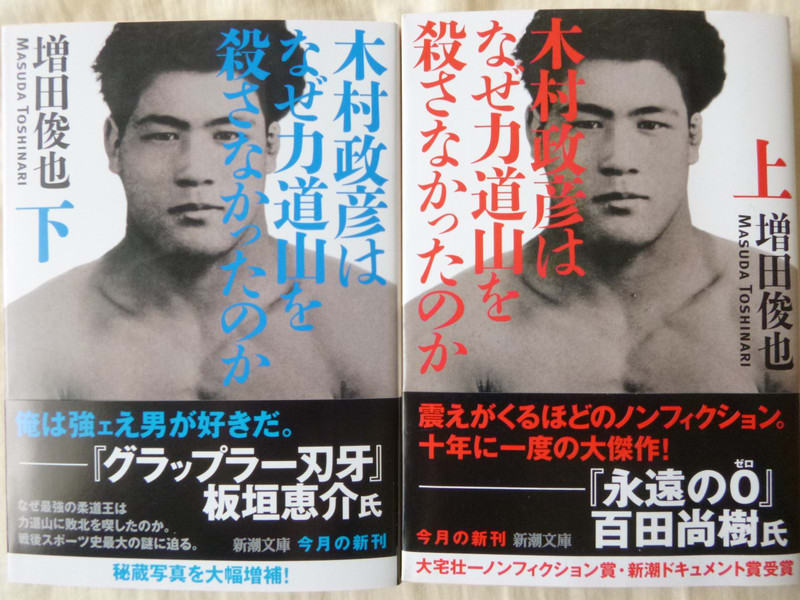

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」。

「木村の前に木村なし、木村の後に木村なし」と言われた戦前戦後最強の柔道家、木村政彦の“名誉回復”本、と著者は宣言しています。

私は、この木村政彦という人物を知らなかったのですが、柔道を極めた彼は、戦後食べていくためにプロ柔道に進み、異種格闘技なども経てプロレスのリングに上がる。

そして、当時人気絶頂の力道山との試合に、、、

上巻は、柔道の歴史と木村の強さ、なぜ木村やその師匠牛島がその名を今の柔道界から抹消されているのかなどが描かれています。

柔道は武道であり、試合は常に真剣勝負。今のような立ち技中心や“禁止技”ルールではなく、闘いの場に臨んで必勝のために技を磨き、試合は寝技で締め落とすのが通例。

ちょっとくどめの展開ですが、なかなかに面白いです。

ちなみに、上巻に挿入されている木村さんの写真。

(もちろん、一番左端の人。)

(もちろん、一番左端の人。)

ちょっとページのたわみで見えづらいので、アップを。

ものすごい体です。

本の中では、木村に次ぐ実力者の体験談もレポートされていますが、どんなに揺さぶろうとしても岩どころか山のようにピクリとも動かすことができず、得意技の大外刈りはあまりの速さと切れ味で受け身もとれず脳震盪を起こす人が続出したそうです。

当時、最強と2位の差は圧倒的だった、と。

下巻では、タイトルが暗示する力道山とのプロレス試合をめぐる顛末が描かれるのだろうと思います。

丁寧な取材に基づくノンフィクション、ドキュメンタリーの面白さ満載の一冊です。

(写真を大きく見せるためあえて横向きのまま。)

(写真を大きく見せるためあえて横向きのまま。)