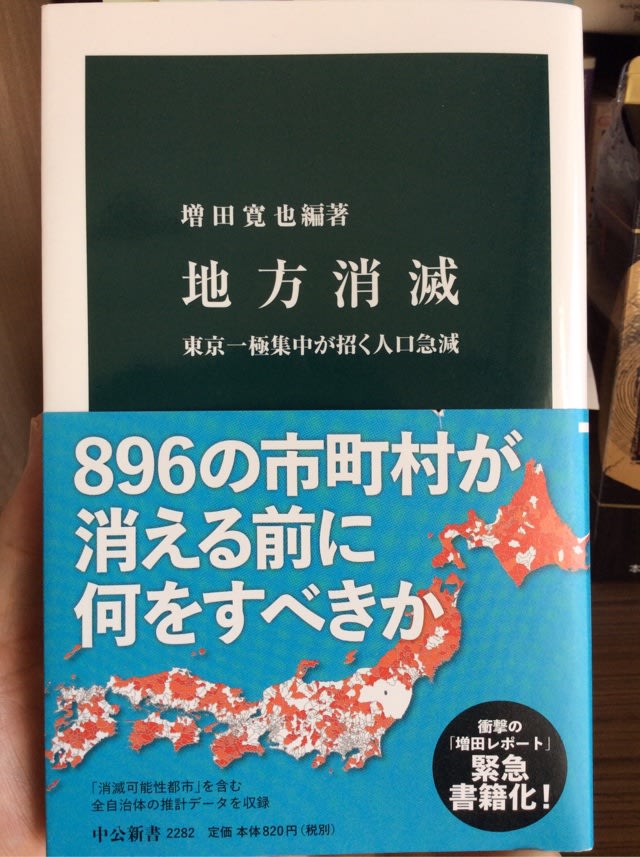

『地方消滅 東京一極集中が招く人口急減』

増田寛也編著、中央公論新社(中公新書)、2014年

地方に住んでいる身としては、なんとも穏やかならぬ書名の本書。

本格的な人口減少社会に突入した日本において、特に地方は若年層のみならず高齢者すら減っていき、このまま何もしなければ全国各地の896自治体が“消滅”の危機に晒される•••という、衝撃的な未来予測を打ち出して、今年後半の話題をさらった一冊であります。

「政治や経済の予測と比べて著しく精度が高い」とされる人口予測。そこから導き出されたのは、若年層、とりわけ20~39歳の女性が減少することによる出生率の低下と、東京をはじめとする大都市圏への人口流出とが重なり、急速に人口が減ることによって“消滅”の危機にある、地方の深刻な実態でした。

一方、地方からの人口流入で成り立っている巨大都市・東京も安泰ではありません。結婚や子育てがしにくい環境が災いして出生率は低下、超高齢社会となり医療・介護における人材不足が生じ、その不足を補うべく地方から人材を吸い上げることで、地方の人口減少はさらに加速。かくて、地方からの人材供給で成り立っていた東京も活力を失っていく•••。そんな悪循環が進行しつつあるというのです。

本書の巻末に、全国すべての市町村(および東京特別区と12の政令指定都市)別の将来推計人口の一覧が掲載されています(福島県は市町村別ではなく県単位のみの推計)。それを見ると、キーとなる若年女性の人口変化率がプラスに転じる自治体はごくごくわずかで、ほとんどがマイナスに転じるという状況です。「すべての市区町村が人口を増やすことはもはや不可能であり、むしろ、すべての市区町村が人口を減らすと考えたほうがよい」という本書の認識が、いやでも現実味を帯びてきました。

わが宮崎県を見ても、若年女性人口の減少率推計が5割を超える“消滅可能性都市”は26市町村のうち10ヶ所。4割を超えているところも12ヶ所あって、“地方消滅”の危機がひときわリアルに迫ってきている地域の一つであることを、これまたいやでも認識せざるを得ませんでした。

豊富なデータから導き出された衝撃的な未来図をベースとしながらも、本書の姿勢はあくまでも冷静かつ建設的で、そこにとても好感が持てました。「根拠なき『楽観論』は危険である一方、『悲観論』は益にならない」という姿勢を冒頭からしっかりと打ち出し、先進的な事例を織り込みながら、人口減少社会に対処していくための具体案を提示していきます。

東京への人口一極集中を食い止める「防衛・反転線」として地方中核都市を位置づけ、そこを拠点に周辺地域の生活経済圏を結びつけ、支え合う「有機的な集積体」の構築。かつての「産めよ殖やせよ」のような押し付けがましいものではなく、子どもを産みたくても産めない阻害要因を取り除くことで出生率を高めていく少子化対策(とりわけ、農業における女性の役割についての指摘は、やはり農業県である宮崎にも参考になるかもしれません)。地域の強みを活かすことで、住民の雇用や定住を促す産業振興策、など。

後半には4人の識者との「対話篇」が3本収められています。中でも、東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県女川町の復興、再建にあたって40回もの住民説明会を開いたり、状況の変化に合わせて復興計画を柔軟に見直したり、といった取り組みをされている、女川町長の須田善明さんのお話には、いろいろなヒントがあるように思いました。須田さんのお話から引用させていただきます。

「まずは『均衡ある国土の発展』という標語を捨てるところからスタートすべきだと思うんです。平等主義的均衡なんて成立しないんですから。さりとて『もともと特別なオンリーワン』とだけ唱えて、『ナンバーワンにならなくていいんだ』『頑張らなくったって大丈夫』という方向に流れてしまうのは問題です。あの歌の肝は、『その花を咲かせることだけに、一生懸命になればいい』にあると思うんですね。そこのところを政治の側が明確なメッセージとして打ち出すことが重要だ、と私は感じています。」

もちろん、本書の認識や提言に対してはさまざまな意見や異論があることでしょう(今月には本書に対する批判をまとめた山下祐介著『地方消滅の罠』がちくま新書から出されました)。また、地域にはそれぞれ異なる事情が存在しますので、本書における提言が唯一絶対の良策、ということもあり得ないでしょう。あくまで本書は、問題を共有し、単なる足の引っ張り合いではない有益な議論や、政策・対策を立案していくための「たたき台」として活用していくのがいいのでしょう。

大事なのは、まずは多くの人たちが問題を共有すること。そしてそれを元にした冷静かつ建設的な議論や提案を、立場の違いを越えて行い、対策を打っていくことなのではないか、と思うのです。

人口減少問題に限らず、社会には解決しなければならない問題が各方面に存在します。それらに対しても、きちんとしたデータと現状認識のもと、楽観論にも悲観論にも堕することのない、冷静かつ建設的な取り組みを積み上げていくことの大切さをも、本書は教えてくれたように思いました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます