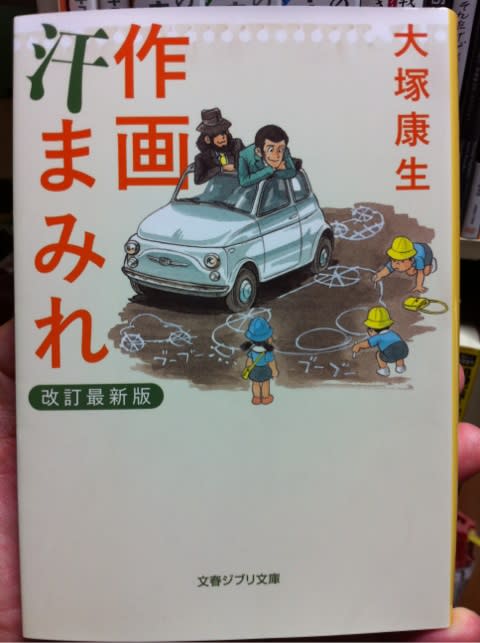

『作画汗まみれ 改訂最新版』 大塚康生著、文藝春秋(文春ジブリ文庫)、2013年(元本は1982年、増補改訂版は2001年、ともに徳間書店より刊行)

今年の4月から刊行がスタートした「文春ジブリ文庫」。

ジブリ製作のアニメーション映画を読み解く「ジブリの教科書」と、ジブリ作品のフィルムを使った「シネマ・コミック」がメインですが、ジブリ作品に関連したノンフィクションもラインナップに加わっています。そのジブリ関連書で最初に文庫化されたのが、本書『作画汗まみれ』であります。

著者の大塚康生さんは、日本におけるアニメーションの黎明期からキャリアを積み重ねてきた、伝説的な職人アニメーターです。高畑勲・宮崎駿両監督とは、若い時から協働して作品づくりを手がけてきた同志であり、『太陽の王子 ホルスの大冒険』や『ルパン三世』『未来少年コナン』など、多くの名作アニメを共に創り上げてきています。本書は、そんな傑出した才能の人たちと共に歩んだ、日本のアニメ黄金時代の舞台裏が生き生きと、そして熱っぽく語られています。

厚生省の麻薬Gメンから、憧れのアニメーションの仕事へと転身し、そのわずか1年後には、日本初のカラー長篇「漫画映画」として製作された『白蛇伝』(1958年)の原画スタッフとして腕を奮った新人アニメーター時代。

高いドラマ性と克明な画面づくりを追求したことで大幅なスケジュールと予算の超過を招くなど、難産の末に世に送り出された『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968年)。

「いままでになかった種類のイキで大人志向のアニメーションを」との意気込みで製作したものの、思わぬ低視聴率の前に大幅な路線変更と打ち切りを余儀なくされた『ルパン三世』(1971~72年)。

宮崎駿監督が初めての演出に挑み、獅子奮迅ともいえる仕事ぶりで、その才能を全開にした『未来少年コナン』(1978年)。さらには、「日本人の手でアメリカにも通用するようなアニメーションを」という夢の実現に挑んだ『リトル・ニモ』(1989年)製作の苦闘•••。

本書で語られる、アニメ黄金時代を飾る数々の作品の舞台裏はいずれも興味深く、かつ非常に貴重な証言ともなっていて、読んでいて引き込まれるものがありました。

大塚さんの視点で語られる、さまざまな人物たちの横顔も興味深いものがあります。

「文学であろうと、漫画であろうと、原作のオリジナリティとその精神的要素を徹底的に尊重する」という高畑勲監督。一方、「原作を宮崎世界に変えてしまうことでエネルギーを発揮する」のみならず、「古いものには、自らが生み出した作品に対してさえも攻撃的に破壊、再生を加える」という宮崎駿監督。2人の対照的な創作姿勢の見立てにも「なるほど」と思わされるものがありました。

また、自分たちがやっていることは「営利事業」ではなく「作家集団」といいながら、動きを省略する手法で『鉄腕アトム』を製作し、テレビアニメの低コスト化の流れをつくった手塚治虫さんと虫プロダクションに対しては、けっこう率直に手厳しい見方をしています。

このあたり、「動かす」ことに心血を注いできた職人としての矜恃が溢れているようでした。それだけに、批判のための批判にはない説得力があるとともに、手塚さんの才能や情熱に対する敬意も忘れない、とてもバランスがとれた記述になっていて、好感がもてました。

驚かされたのは、大塚さんがアニメーターとして採用されるにあたって行われたテストと全く同じ内容のテストが、57年たった現在でもいくつかのプロダクションで行われている、ということでした。

「アニメーター志望者の適性を見るには、きれいに描かれたイラストやデッサンよりも、単純な絵で『人物を動かしてみる』テストが効果的で、イラスト的な美しい絵を2~3枚持ってこられてもアニメーターとしての適性が判断しにくいのです。」 (第1章より)

そして、アニメーターとしての勉強の方法にも近道はなく、いろいろなポーズをたくさん、素早く描く訓練をしておく必要がある、とも大塚さんは言います。その“経験量”の差が、2~3年経つと大きな差になってくる、とも。

アニメ製作がセルアニメからCGへと変わろうと、「動かす」ことの本質はそうそう変わるものではないんだなあ、ということを教えてくれる話でした。

逆に、今では途絶えてしまっていることもあります。

かつては、原画や動画、美術、演出のそれぞれの職種が、積極的にほかの領域に食い込んでいくことで、全スタッフの創造力をくみ上げて作品に反映させることができたといいます。しかし、今では合理化によりそのような共同作業が少なくなった、とか。

その上で大塚さんは、最近いい作品が生まれにくいのは、そうした才能の組み合わせによる有機的な組織が作りにくくなったことも原因なのでは、と指摘しています。

この話はアニメ界のみならず、さまざまな組織においても示唆となるものがあるのではないか、とわたくしは感じました。

本書を読んで、日本アニメの黄金時代の熱気と、そこから生み出された作品の魅力を再認識することができました。そして、至るところで垣間見える、大塚さんの職人としての心意気も、また魅力的でカッコいいものでした。

宮崎監督に誘われて『未来少年コナン』に作画監督として加わったくだりの、このことばがとても印象に残りました。

「人生は回り灯籠のようなもので、目当ての作品が回ってきた時、それをつかむか、『待てばもっといいのが来る』とぐずぐずしていて、永久に機会を逃してしまうかです。」 (第7章より)

アニメ好きはもちろん、職人の仕事が持つ魅力に触れたい方にも、読んで得るところのある一冊だと思いました。

余談ながら、本書で大塚さんが「これまででもっとも好きなアニメーションのひとつ」とおっしゃるのが、劇場版『じゃりン子チエ』(1981年。大塚さんは共同で作画監督をつとめました)。これ、実はわたくしめも大好きな作品であります。

DVDもだいぶ前から持っていて、ときおり取り出しては観ております。リアルに描き込まれた大阪下町の風情も実にいいですし、ていねいな人間描写に笑わされたり泣かされたりして、観飽きることがありません。

本書を読んだら、また久しぶりに観たくなってきたなあ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます