友人のIさんのブログを見ていたら、十二支と干支のことが紹介されていた。私たちは十二支のことを通常「干支」(エト)と言っているが、干支は本来「十干」と「十二支」の組み合わせで、暦をはじめとして方位や時刻などを表す数詞で、今年は己亥(「つちのとい」または「きがい」)の年だということであった。

たしかに、一般的には、今年の「十二支」(エト)は「亥」(イノシシ)などと言って、猪の絵柄が年賀状に登場する。我が家は今年喪中であったので、その猪柄の年賀状をいただくことはなかったが、ショップで出した年賀状には猪を彫刻したグラスの写真を用いている。

十干十二支のことは、私もある程度は知っていて、60年のサイクルでひとまわりして元に戻るので、これを還暦としてお祝いをしたりしている。しかし、現代は年を表す際には西暦が中心で、日本独自の紀年法である和暦を併用することがあるものの、中国式の十干十二支による数え方は、その年のことを占う時に用いるくらいであって、実生活にはほとんど登場することはない。

この際、この「エト」、「十干」と「十二支」のことをもう少しきちんと整理して理解しておこうと思い、先ず手始めにウィキペディアでどのように書かれているかを見たところ、「概説」には次のように書かれていて、いきなりの指摘である。

「・・・日本では「干支」を「えと」と呼んで、ね、うし、とら、う、たつ…の十二支のみを指すことが多いが、「干支」は十干と十二支の組み合わせを指す語であり、「えと」は十干において「きのえ(甲)」「きのと(乙)」「ひのえ(丙)」「ひのと(丁)」と陽陰に応じて「え」「と」の音が入ることに由来するので、厳密には二重に誤りである。・・・」

この十干と十二支のほかに、毎年新聞配達店から届けられる「暦」をみると、最初のページにはさらに、年ごとに九紫火星、八白土星、・・・と続く九星と、海中金、爐中火・・・と続く納音(なっちん)というものが記されている。

これらを合わせると、今年2019年(平成31年)は八白土星・平地木・己亥の年ということになる。

さて、これらすべてとなるとずいぶん複雑な話であるが、こうしたいくつもの年の数え方・表し方が、どのようなルールになっているものかを整理すると、西暦と和暦は既承のとおりであるが、干支・九星・納音については以下のように決められるという。

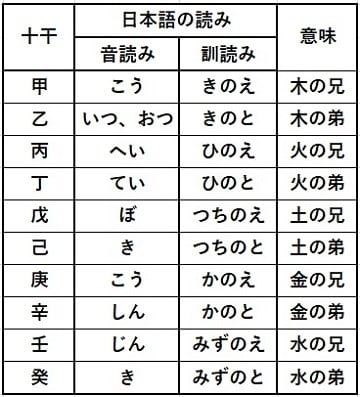

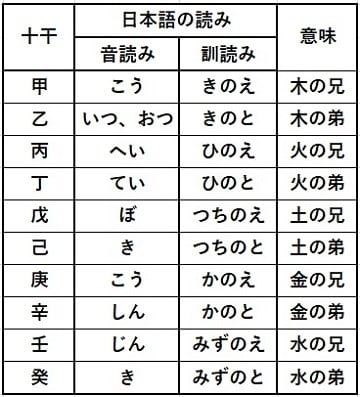

まず干支であるが、十干とその日本語の読み、意味は次のとおりである。「え」は「兄」を、「と」は「弟」を指すとされる。

十干とその日本語の読み

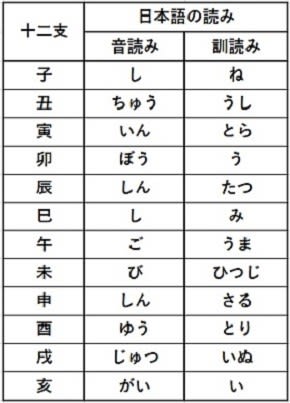

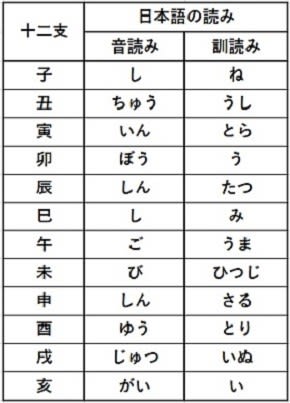

次に、十二支とその日本語読みは次の通りとなる。

十二支とその日本語読み

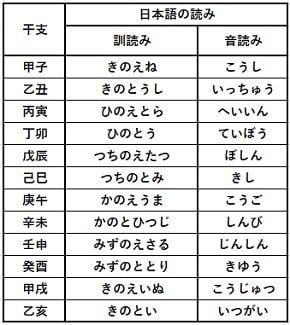

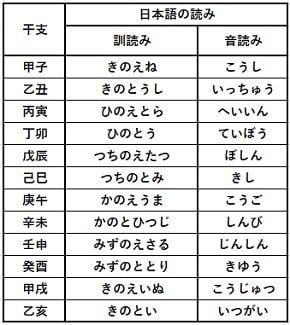

この十干と十二支とを、先頭から順に組み合わせていくと、60の組み合わせができる。十二支が一巡する12番目までの干支とその日本語読みを次に示す。

干支とその日本語読み

10種の干と12種の支との組み合わせは、全部で120あるが、このように先頭から順に組み合わせていくと、可能な組み合わせは半分の60ということになり、干支は60年ごとに繰り返されることになる。数学的には10と12の最小公倍数は60であるということになる。

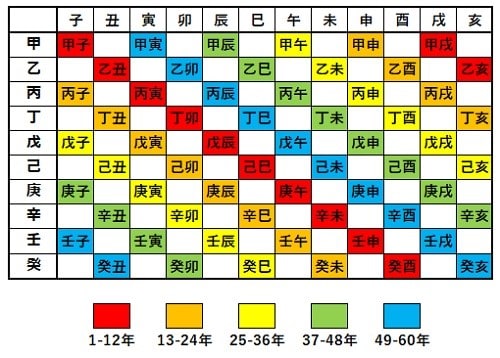

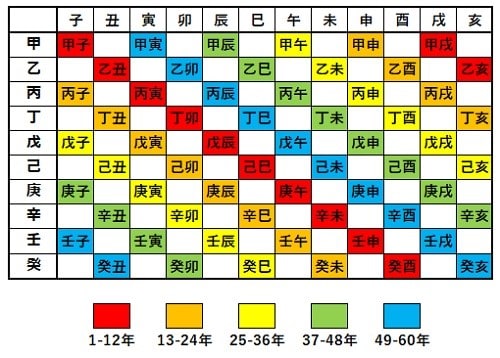

若干わかりにくいかもしれないので、図示すると次のとおりである。左上の「甲子」からはじまり、右下の「癸亥」で終わる。空白の部分に相当する組み合わせは現われない。

十干十二支の組み合わせ図

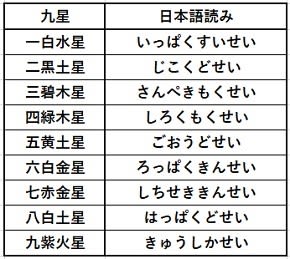

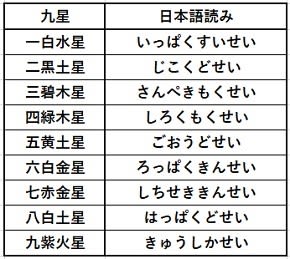

次に九星(きゅうせい)とその日本語読みとを示す。九星は、古代中国から伝わる民間信仰で、一から九の9つの数字に白・黒・碧・緑・黄・赤・紫の7色と木・火・土・金・水の五行を配当し作られたものである。

干支とは異なり、数詞ではなく、人の相性や年月日、方位などの吉凶を見るものとされ、名前の字面から、太陽系の惑星などに関連があると誤解されることもあるが、九星はそのような天文の星とは無関係とされている。

九星とその日本語読み

九星もまた、月、日にもあてはめられるが、年の九星には次のような計算法が存在するとされる(ウィキペディア「九星」より)。

西暦年数を9で割った余りを11から引くという計算法である(余りが0なら、余りを9と置き換える。余りが1なら、余りを10と置き換える)。たとえば2018年は9で割ると2余るので、11-2=9となり九紫火星ということになる。

干支にも同様の計算法があるが、これらをみていると干支の最初の年とされる「甲子」と九星の最初とされる「九紫火星」とを、過去のある年に一致させたのではないということがわかる。

干と支の組み合わせの場合と同様に考えると、10種ある干と9種ある九星との組み合わせは全部で90あり、10と9の最小公倍数も90なので、90年に一度同じものになる。ある「甲」の年に「九紫火星」であったとして、これに続く年の十干と九星の組み合わせを次の図に示すが、十干と十二支の場合とは異なり、10x9=90の全ての組み合わせが実現する。左上の「甲・九紫火星」から始めると、右下の「癸・一白水星」で終わる。

十干と九星の組み合わせ図

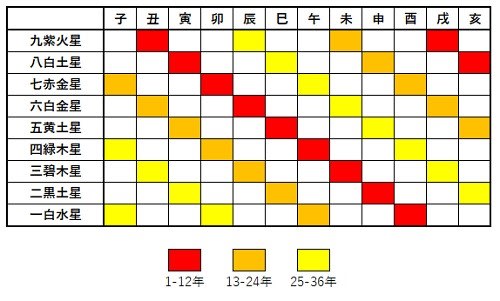

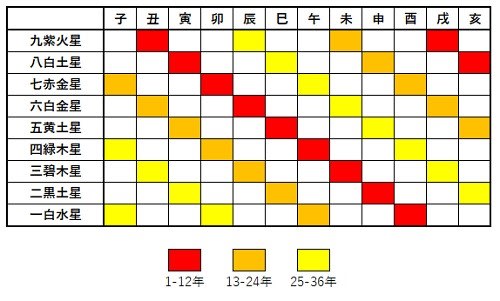

一方12種ある支と9種ある九星との組み合わせは全部で108あるが、その最小公倍数が36になるので、36年ごとに同じ組み合わせができることとなり、不可能な組み合わせが多くできる。その様子は次の図のようである。

十二支と九星の組み合わせ図

「九紫火星」と「子」の組み合わせは存在しないので、「丑・九紫火星」から始めるとすると、最後は「子・一白水星」で終わり、次の年は元に戻るというように繰返される。

2018年は「九紫火星」、「戊戌」の年であるが、ここから始めていっても決して九星の最初の「九紫火星」は十二支の最初の「子」と一致することはない。すなわち、干支の数え初めの「甲子」の年は、九星のはじめとされる「九紫火星」と一致するように決められたのではないことになる。

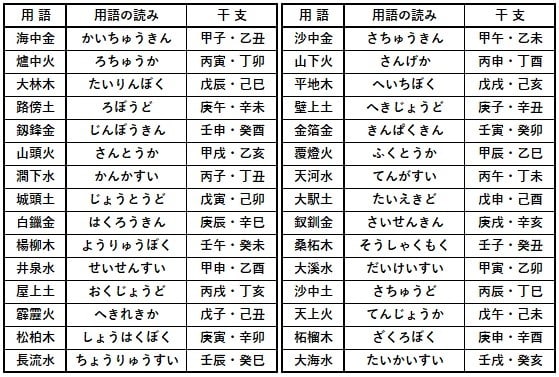

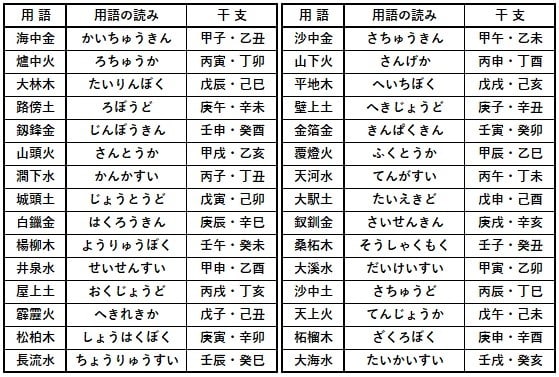

さて、納音(なっちん)である。これはおそらく一番なじみのないものと思われるが、ウィキペディアから引用すると次のようであり、九星と同様、数詞ではなく運命判断のためのものである。

「納音(なっちん)とは、六十干支を陰陽五行説や中国古代の音韻理論を応用して、木・火・土・金・水の五行に分類し、さらに形容詞を付けて30に分類したもの。生れ年の納音によってその人の運命を判断する。 」とある。

干支の最初から2年ごとに、納音が対応していて全部で30種ある。次の図にこれを示した。

納音とその日本語読み

我々にもなじみの、荻原井泉水(1884.6.16~1976.5.20)、種田山頭火(1882.12.3~1940.10.11)などの名はこの納音から俳号をつけたとされている。ただ、井泉水の場合は生年の「甲申」に対応してつけられているが、山頭火の場合は生年の「壬午」からすると「楊柳木」のはずである。このことについて、山頭火自身が、「30種類の納音の中で字面と意味が気に入った物を選んだだけである」と『層雲』の中で書いているという。

以上のようにみてくると、「干支」は60種で、「納音」もまた「干支」と対応しているので、60年ごとの繰り返しになる。一方、九星は9年ごとの繰り返しになるので、「干支」・「納音」と「九星」が共に同一になる年は、60と9の最小公倍数である180年ごとの繰り返しということになる。

よく言われる、「丙午」(ひのえうま)や「五黄寅」(ごおうのとら)なども上の表でみると、それぞれ60年に1度であったり、36年に1度であることが判る。

フーテンの寅さんは何年生まれなんだろうか。こたえは1940年(昭和15年)11月29日、庚辰の年まれ、六白金星・白鑞金である。寅年の生まれではなかった。何故、1938年(昭和13年)の寅年生まれにしなかったのだろう・・・。

たしかに、一般的には、今年の「十二支」(エト)は「亥」(イノシシ)などと言って、猪の絵柄が年賀状に登場する。我が家は今年喪中であったので、その猪柄の年賀状をいただくことはなかったが、ショップで出した年賀状には猪を彫刻したグラスの写真を用いている。

十干十二支のことは、私もある程度は知っていて、60年のサイクルでひとまわりして元に戻るので、これを還暦としてお祝いをしたりしている。しかし、現代は年を表す際には西暦が中心で、日本独自の紀年法である和暦を併用することがあるものの、中国式の十干十二支による数え方は、その年のことを占う時に用いるくらいであって、実生活にはほとんど登場することはない。

この際、この「エト」、「十干」と「十二支」のことをもう少しきちんと整理して理解しておこうと思い、先ず手始めにウィキペディアでどのように書かれているかを見たところ、「概説」には次のように書かれていて、いきなりの指摘である。

「・・・日本では「干支」を「えと」と呼んで、ね、うし、とら、う、たつ…の十二支のみを指すことが多いが、「干支」は十干と十二支の組み合わせを指す語であり、「えと」は十干において「きのえ(甲)」「きのと(乙)」「ひのえ(丙)」「ひのと(丁)」と陽陰に応じて「え」「と」の音が入ることに由来するので、厳密には二重に誤りである。・・・」

この十干と十二支のほかに、毎年新聞配達店から届けられる「暦」をみると、最初のページにはさらに、年ごとに九紫火星、八白土星、・・・と続く九星と、海中金、爐中火・・・と続く納音(なっちん)というものが記されている。

これらを合わせると、今年2019年(平成31年)は八白土星・平地木・己亥の年ということになる。

さて、これらすべてとなるとずいぶん複雑な話であるが、こうしたいくつもの年の数え方・表し方が、どのようなルールになっているものかを整理すると、西暦と和暦は既承のとおりであるが、干支・九星・納音については以下のように決められるという。

まず干支であるが、十干とその日本語の読み、意味は次のとおりである。「え」は「兄」を、「と」は「弟」を指すとされる。

十干とその日本語の読み

次に、十二支とその日本語読みは次の通りとなる。

十二支とその日本語読み

この十干と十二支とを、先頭から順に組み合わせていくと、60の組み合わせができる。十二支が一巡する12番目までの干支とその日本語読みを次に示す。

干支とその日本語読み

10種の干と12種の支との組み合わせは、全部で120あるが、このように先頭から順に組み合わせていくと、可能な組み合わせは半分の60ということになり、干支は60年ごとに繰り返されることになる。数学的には10と12の最小公倍数は60であるということになる。

若干わかりにくいかもしれないので、図示すると次のとおりである。左上の「甲子」からはじまり、右下の「癸亥」で終わる。空白の部分に相当する組み合わせは現われない。

十干十二支の組み合わせ図

次に九星(きゅうせい)とその日本語読みとを示す。九星は、古代中国から伝わる民間信仰で、一から九の9つの数字に白・黒・碧・緑・黄・赤・紫の7色と木・火・土・金・水の五行を配当し作られたものである。

干支とは異なり、数詞ではなく、人の相性や年月日、方位などの吉凶を見るものとされ、名前の字面から、太陽系の惑星などに関連があると誤解されることもあるが、九星はそのような天文の星とは無関係とされている。

九星とその日本語読み

九星もまた、月、日にもあてはめられるが、年の九星には次のような計算法が存在するとされる(ウィキペディア「九星」より)。

西暦年数を9で割った余りを11から引くという計算法である(余りが0なら、余りを9と置き換える。余りが1なら、余りを10と置き換える)。たとえば2018年は9で割ると2余るので、11-2=9となり九紫火星ということになる。

干支にも同様の計算法があるが、これらをみていると干支の最初の年とされる「甲子」と九星の最初とされる「九紫火星」とを、過去のある年に一致させたのではないということがわかる。

干と支の組み合わせの場合と同様に考えると、10種ある干と9種ある九星との組み合わせは全部で90あり、10と9の最小公倍数も90なので、90年に一度同じものになる。ある「甲」の年に「九紫火星」であったとして、これに続く年の十干と九星の組み合わせを次の図に示すが、十干と十二支の場合とは異なり、10x9=90の全ての組み合わせが実現する。左上の「甲・九紫火星」から始めると、右下の「癸・一白水星」で終わる。

十干と九星の組み合わせ図

一方12種ある支と9種ある九星との組み合わせは全部で108あるが、その最小公倍数が36になるので、36年ごとに同じ組み合わせができることとなり、不可能な組み合わせが多くできる。その様子は次の図のようである。

十二支と九星の組み合わせ図

「九紫火星」と「子」の組み合わせは存在しないので、「丑・九紫火星」から始めるとすると、最後は「子・一白水星」で終わり、次の年は元に戻るというように繰返される。

2018年は「九紫火星」、「戊戌」の年であるが、ここから始めていっても決して九星の最初の「九紫火星」は十二支の最初の「子」と一致することはない。すなわち、干支の数え初めの「甲子」の年は、九星のはじめとされる「九紫火星」と一致するように決められたのではないことになる。

さて、納音(なっちん)である。これはおそらく一番なじみのないものと思われるが、ウィキペディアから引用すると次のようであり、九星と同様、数詞ではなく運命判断のためのものである。

「納音(なっちん)とは、六十干支を陰陽五行説や中国古代の音韻理論を応用して、木・火・土・金・水の五行に分類し、さらに形容詞を付けて30に分類したもの。生れ年の納音によってその人の運命を判断する。 」とある。

干支の最初から2年ごとに、納音が対応していて全部で30種ある。次の図にこれを示した。

納音とその日本語読み

我々にもなじみの、荻原井泉水(1884.6.16~1976.5.20)、種田山頭火(1882.12.3~1940.10.11)などの名はこの納音から俳号をつけたとされている。ただ、井泉水の場合は生年の「甲申」に対応してつけられているが、山頭火の場合は生年の「壬午」からすると「楊柳木」のはずである。このことについて、山頭火自身が、「30種類の納音の中で字面と意味が気に入った物を選んだだけである」と『層雲』の中で書いているという。

以上のようにみてくると、「干支」は60種で、「納音」もまた「干支」と対応しているので、60年ごとの繰り返しになる。一方、九星は9年ごとの繰り返しになるので、「干支」・「納音」と「九星」が共に同一になる年は、60と9の最小公倍数である180年ごとの繰り返しということになる。

よく言われる、「丙午」(ひのえうま)や「五黄寅」(ごおうのとら)なども上の表でみると、それぞれ60年に1度であったり、36年に1度であることが判る。

フーテンの寅さんは何年生まれなんだろうか。こたえは1940年(昭和15年)11月29日、庚辰の年まれ、六白金星・白鑞金である。寅年の生まれではなかった。何故、1938年(昭和13年)の寅年生まれにしなかったのだろう・・・。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます