この曲の最初の段落の旋律はペンタトニック、5音音階でできている。ペンタトニックは種類に分けると全音階的なもの、ベロッグ、平調子、雲井・・・、などがある。この曲に使われているのは、全音階的なものだ。全音階的ペンタトニックも「旋法」というふうに区分けすると5種類あることになる。平たく言えば5種類のスタート地点があるからだ。全音階的ペンタトニックは半音を欠いているので、このシステムの中で和声を組み立てるとかなり限定的なものしか得られない。なので旋律と和声の両方にペンタトニックを使って楽曲を組み立てることは困難な面がある。必然的にコードは7音的、半音階的なものになる。でもこういう解説はこのガーシュウィンの曲にはあまりあてはまらないと思う。いろんな音のシステムを組み合わせて楽曲を創作するというのは、現代の作曲家の手法であり、それを否定するものではないが、ガーシュウィンの発想は一味違うのだ。これは逆にガーシュウィン自身の劣等感につながっていたものと深いつながりがある可能性がある。彼は楽曲の組み立ての順序が独特で要するにペンタトニックは結果的なペンタトニックなのだ。この曲はオペラの中の一曲だ。オペラを作曲しようとするととてつもない仕事量をこなさなければならない。それと同時に幅広い音楽教養が不可欠だ。天然の才能だけではどうにもならない。でもその一種追いつめられた状況の中でこそ作曲家の本当の表情が垣間見える。この曲は名曲で単体としてももちろん素晴らしいが、「Porgy And Bess」というガーシュウィンワールドの中での存在感はまた格別だ。

楽曲の組み立てに使われている音が何種類の音で構成されているか?それは音楽の構造に大きく関わってくる。もちろんその数はマックスで「12個」というか12種類だ。決して多くはない。メロディーとコード構成音両方が明らかに12種類でできている場合ははっきりしている。それは「半音階的」であるということだ。構成音全部が7音的にできている場合も全音階的であると分かりやすい。しかし旋律と和声が違う構成音つまり違った種類の構造でできている場合にどう解釈するか?ということだ。元来、多声部音楽の構造を旋律と和声で分けて考えるというのも疑問が残る問題でもあるが、旋律は全音階的で和声は半音階的という曲がとても多いのも現実だ。曲の構成音などは単なる結果論だ、という言い方もできる。しかし、12音を使って実際に作曲をする場合、音楽構造を逆算する形で曲を組み立てていくというのが常道でそれが、いわば12音を使った作曲なのだ。そこにあえて歌いやすい全音階的なメロディーを組み合わせる。これは言い換えれば人間の脳みその全部、感性と理性、数学的要素と文学的要素を使うということなのだ。多声部音楽は構造全体で主張する場合と、メロディーとコードに分けて表現する場合と2種類ある。これが人間の音楽に対する認識であり、長い間かかってたどりついた作曲法なのだ。旋律と和声は一体となっている場合、和声が旋律に従属している場合、それぞれがほぼ独立している場合、場面に応じていろいろだ。この「my mann's gone now」の最初の部分のように、ペンタトニックのメロディーと機能和声が合体した部分というのは、使い古された手法ではあるが、そこには人間の音楽を組み立てるために工夫してきた長い年月の知恵がつまっている。そしてこのメロディーを生み出したのはガーシュウィンの独特の才能なのだ。

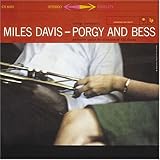

| ポーギー&ベス(紙ジャケット仕様) |

| マイルス・デイビス,アーニー・ロイヤル,バーニー・グロウ,ジョニー・コールズ,ルイ・ムッチ,ディック・ヒクソン | |

| ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |

1935年George Gershwin のオペラ「Porgy&Bess」の中のアリアだ。歌詞はDuBose Heywardが書いている。この曲はもちろんジャズスタンダードとなることを意図して書かれたものではない。ガーシュウィンはいろんな目的を持って曲を書いている。プロの作曲家としては当然のことだ。しかし、この曲がジャズミュージシャンの耳の止まってインプロヴィゼーションを前提とするジャズチューンになることは想像していなかったと思う。この曲がいわゆる「ジャズ」の要素を受け入れられる楽曲であることはジャズミュージシャンの直感で見抜かれたことなのだ。ジャズの演奏に使うためには、まずこの曲の形式、和声を変えなければいけない。でもどんなにいろいろ手を加えてもこの楽曲の持つインパクトは薄れない。強烈な主張を持った曲、そしてガーシュウィンはそういう作曲家なのだ。ペンタトニックの強い旋律と間に入る半音階的な大きな旋律、このふたつしかない。しかしそこから放たれる空気感は、世の作曲家たちが羨望するガーシュウィンの才能そのものだ。ガーシュウィンは大した音楽教育は受けていない。それはプロの作曲家になってからも彼の中に劣等感となって残っていた。第二次世界大戦中、アメリカに移り住んだヨーロッパの音楽のマエストロたち、シェーンベルグやストラヴィンスキーらとの間で起きたガーシュウィンの逸話はほほえましかったり、ちょっと悲しかったりするけど、音楽教育の本当の難しさを感じさせるものでもある。ガーシュウィンが音楽の英才教育を受けジュリアードを出ていたら、この曲を書けたかどうか?誰にもわからない。

| サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード |

| ユニバーサルクラシック | |

| ユニバーサルクラシック |