今日(29日)の東京スカイツイリ-は、江戸木箸です。

箸は食と人を橋渡しします。

東京スカイツリ-のみの販売や夜桜案内

相変わらず沢山の人でした。

2時間以上の待ち時間。

整理券を出していました。

いろいろなお店がありますが、いつも短時間なので

消化不良の状態です。

今度、ゆっくり来なくちゃ・・・と。

広場で子供たちがお喜び

今日も楽しみに江戸の職人を訪ねました。

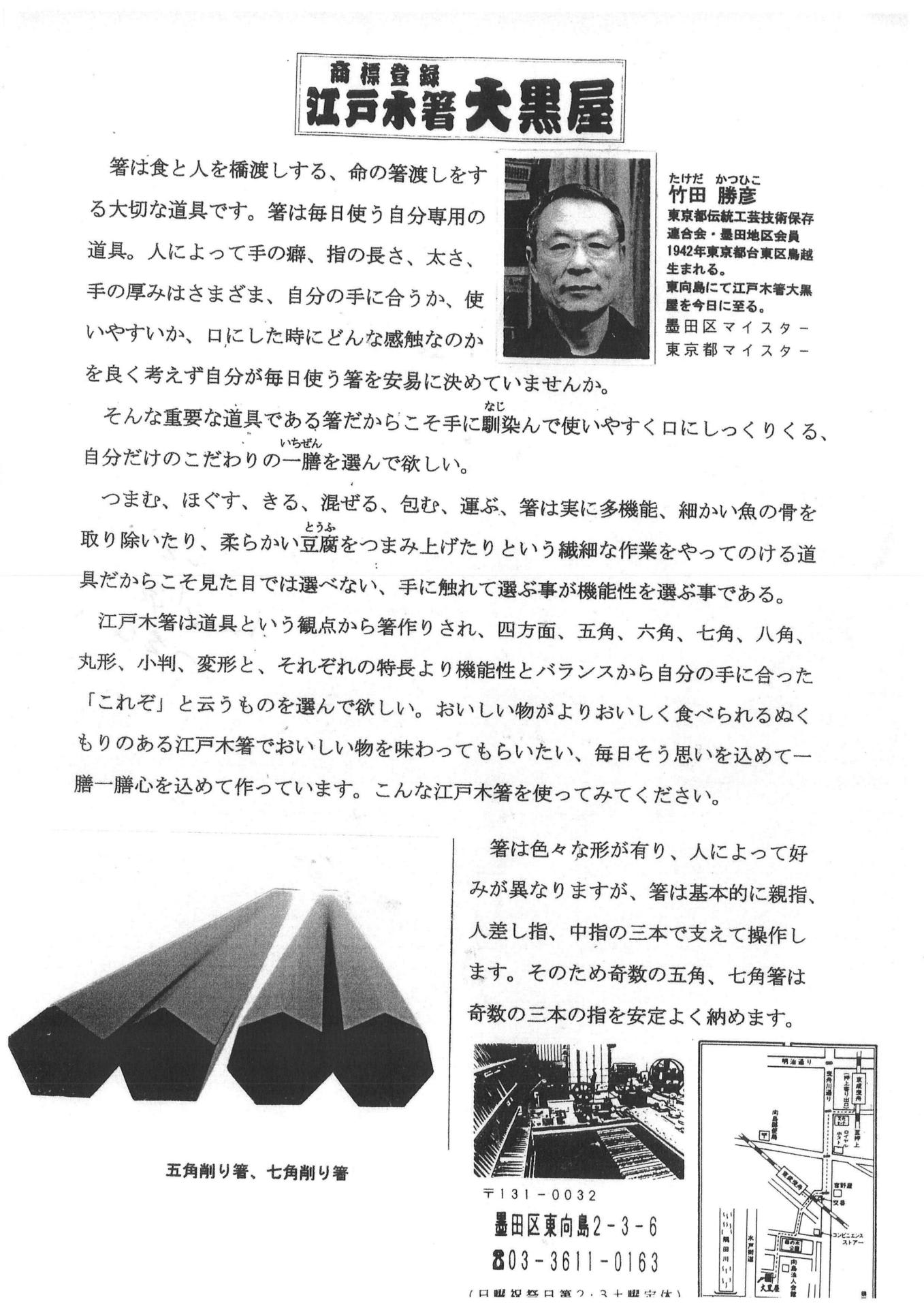

「江戸木箸」の大黒屋さん。

大黒屋さんのパンフレットに素敵なことが書いてあります。

「箸は毎日使う自分専用の道具。

人によって手の癖、指の長さ、太さ、

手の厚みはさまざま、自分の手に合うのか、

使いやすいか、

口にしたときにどんな感触なのか」と

僕は、また買ってしまいました。

竹田さんと楽しい一時

「先が折れたり、使い込んであせたりしたら

修理しています。」と

うれしいですね。

自分の創った箸に誇りを持っていらっしゃいます。

使っている材料です。

輪島塗りなどの箸は、塗りが売りですが、

大黒屋さんは、木地を大切にして

漆を塗り込んであります。

でも良い物は高いですよ。

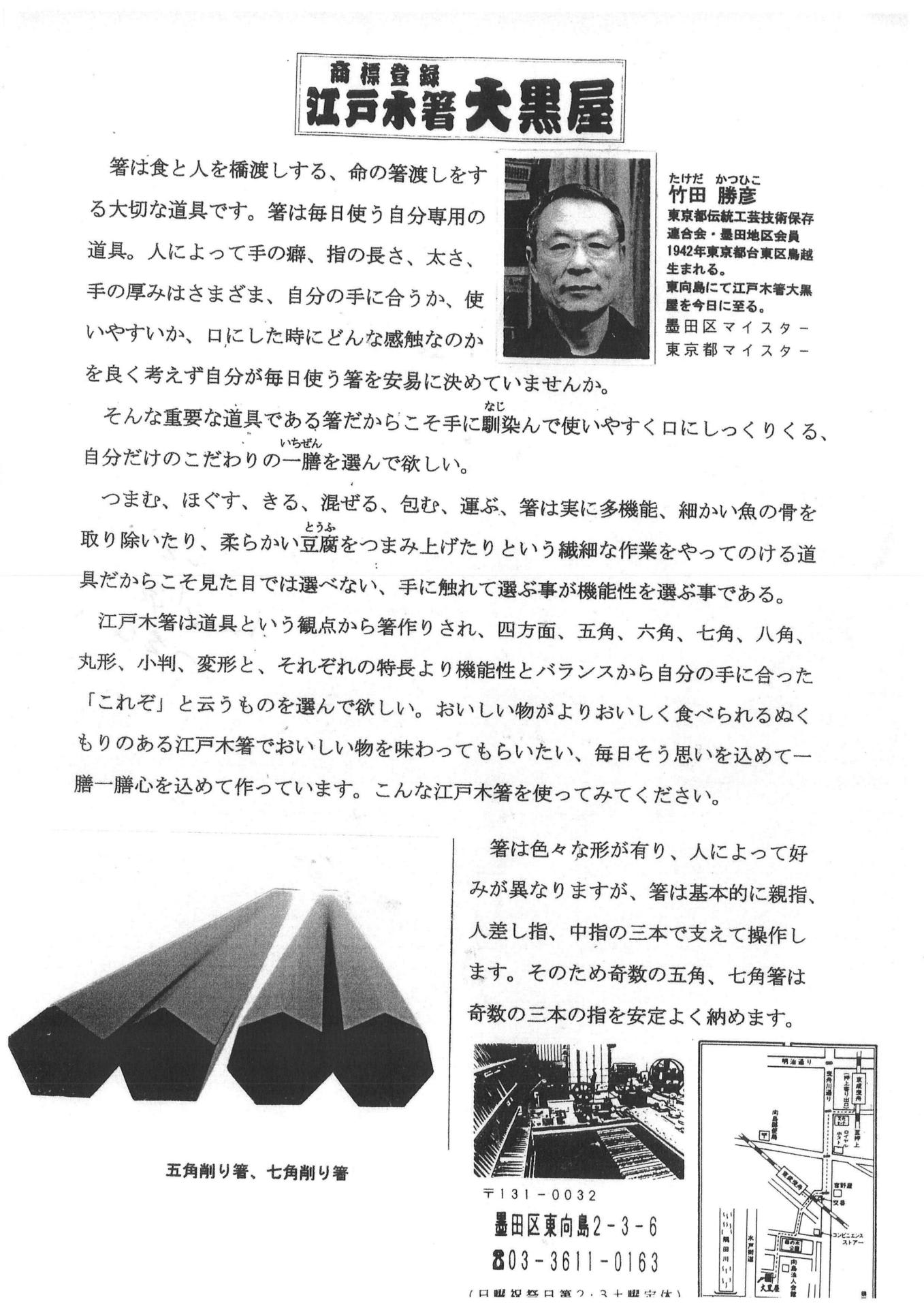

携帯用の箸は、二つに分かれています。

右と左が決まっていてもし違っていると

差し込んでも飛び出てきてしまいます。

五角形もぴたりと合って繋いでいるところが

目立たない創りです。

江戸の職人技を見せて貰いました。

心の洗濯でした。

今回の小さな旅で楽しいことがありました。

せんげん台駅の広場で

ギタ-とサックスとコンガの様なドラムで

演奏していました。

立ち止まってしばらく聞いていました。

僕の右脳に共鳴して涙が出そうになりました。

最近、自分を大切にするとにより

右脳が生き生きしていることを感じます。

空海は、人は右脳だけで生きられることを

弟子に伝えたそうです。

左脳は、悪魔ではと保江先生は言います。

「いい曲ですね」と僕。

「バッハの曲をアレンジしたものです」と

駅前のコ-ジ-コ-ナ-で

お菓子を買って

「食べてください」と僕

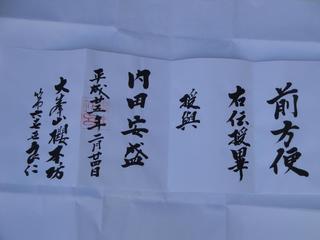

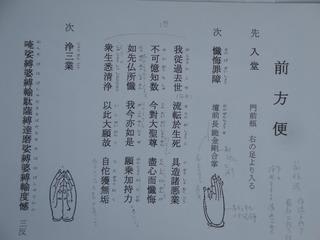

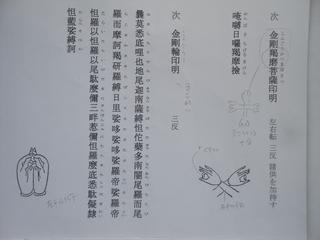

先日の箱根勤行でお布施を頂いたことから

素直に感じたことの気持ちを伝えることが

出来るようになりました。

ほんの一時だけど楽しかった。

江戸木箸の職人竹田さんは、

気に入らなければ売りませんと。

明日のブログに書きますが

龍起さんのご主人も

気に入らなければ売らないと。

今の僕の気持ちを代弁してくれているようで

面白い。

29日の小さい小さい楽しい旅でした。

ありがとうございました。

箸は食と人を橋渡しします。

東京スカイツリ-のみの販売や夜桜案内

相変わらず沢山の人でした。

2時間以上の待ち時間。

整理券を出していました。

いろいろなお店がありますが、いつも短時間なので

消化不良の状態です。

今度、ゆっくり来なくちゃ・・・と。

広場で子供たちがお喜び

今日も楽しみに江戸の職人を訪ねました。

「江戸木箸」の大黒屋さん。

大黒屋さんのパンフレットに素敵なことが書いてあります。

「箸は毎日使う自分専用の道具。

人によって手の癖、指の長さ、太さ、

手の厚みはさまざま、自分の手に合うのか、

使いやすいか、

口にしたときにどんな感触なのか」と

僕は、また買ってしまいました。

竹田さんと楽しい一時

「先が折れたり、使い込んであせたりしたら

修理しています。」と

うれしいですね。

自分の創った箸に誇りを持っていらっしゃいます。

使っている材料です。

輪島塗りなどの箸は、塗りが売りですが、

大黒屋さんは、木地を大切にして

漆を塗り込んであります。

でも良い物は高いですよ。

携帯用の箸は、二つに分かれています。

右と左が決まっていてもし違っていると

差し込んでも飛び出てきてしまいます。

五角形もぴたりと合って繋いでいるところが

目立たない創りです。

江戸の職人技を見せて貰いました。

心の洗濯でした。

今回の小さな旅で楽しいことがありました。

せんげん台駅の広場で

ギタ-とサックスとコンガの様なドラムで

演奏していました。

立ち止まってしばらく聞いていました。

僕の右脳に共鳴して涙が出そうになりました。

最近、自分を大切にするとにより

右脳が生き生きしていることを感じます。

空海は、人は右脳だけで生きられることを

弟子に伝えたそうです。

左脳は、悪魔ではと保江先生は言います。

「いい曲ですね」と僕。

「バッハの曲をアレンジしたものです」と

駅前のコ-ジ-コ-ナ-で

お菓子を買って

「食べてください」と僕

先日の箱根勤行でお布施を頂いたことから

素直に感じたことの気持ちを伝えることが

出来るようになりました。

ほんの一時だけど楽しかった。

江戸木箸の職人竹田さんは、

気に入らなければ売りませんと。

明日のブログに書きますが

龍起さんのご主人も

気に入らなければ売らないと。

今の僕の気持ちを代弁してくれているようで

面白い。

29日の小さい小さい楽しい旅でした。

ありがとうございました。