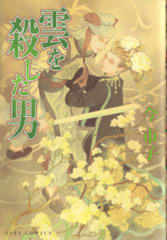

(1985年発行)

くまさん(くまのお気楽日記)から全巻お借りしてようやくこの作品を読むことが出来ました。

ありがとうございます♪

さて・・・感想なんだけど、それが実に難しい。

どういう切り口で見ていくべきなのか・・・?

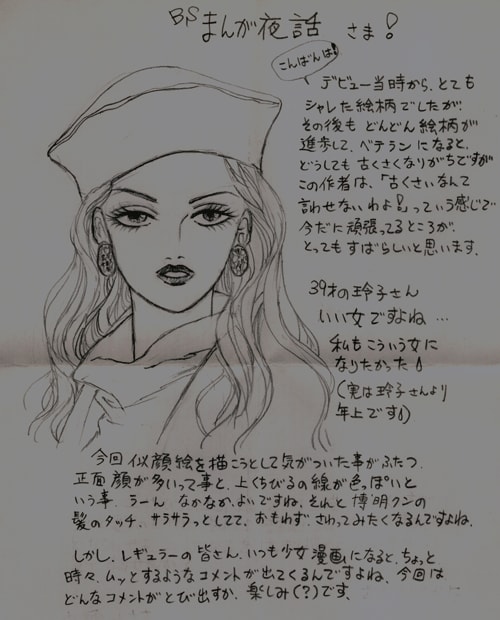

絵の美しさは言うまでもない。

人物がどれも美しい。ちょっとした仕草、目線、髪の毛、服装・・・。

特にウラジーミルの「目線」がいい。

<目は口ほどにものをいい>・・・まさしくそういう感じだ。

背景も美しい。部屋の中、建物の外観、花、木々、自動車、小物に至るまで・・・。

しかし、ラスト近くの見開きの下が木々、上に三日月という構図、「イティハーサ」(水樹和佳)を連想してしまったのだが、どちらも<ぶ~け>掲載という事で、何か関連があるのだろうか?

いい作品は冒頭部分も素晴らしい。

幽霊になった男の話をしようと思う

この書き出し部分、まるで何かの名作小説の冒頭部分のようではないか!!

1ページ目は古いセピア色の写真。

2・3ページ、見開きタイトル。

4・5ページ、どこかの部屋の中。屋根裏部屋、階段、窓から差し込む月のあかり、

そして・・・夜空に輝く月。

6・7ページ、ベッドに横たわる男性がゆっくり目を開け、朝の街に出る。

8・9ページ、見開き全てを使って、街の俯瞰図!

ビル、ビル、ビル・・・。

大友克洋の描くビルは凄いけどなんだか無機質な感じがする。

内田善美の描くビルは、そこに<想い>のようなものが漂っている。

この9ページの間に、読者を話の中に引き込むんでしまう魅力が十分に詰まっている。

この作品は<哲学的>だとか<難解>だとか言われることが多い。

確かに、この作者独自の”世界観”を理解しなければ、非常に解り辛い作品ではあると思う。

だから作者もそれを読者に理解してもらうために、登場人物たちに観念的なものについての会話をさせているのではなかろうか?

もしかすると、この作品は”ヒューの夢”の話と、ヒューを取り巻く人々の会話を同列に考えない方がいいのかもしれない。

人々の会話はあくまでも、この作品の世界観を理解するためのテキスト的なものなのかもしれない。

リチャード・ロイドや葉月やジョン・ピーター・トゥーイたちの会話がこの作品中ではちょっと浮いてるような気がするのだが、そういう風に考えると私にはしっくりする。

作者はこの作品ではもっともっと言いたかったこと、表現したかったことがあったにも関わらず、

締め切りだとかページ数の制限、或いは掲載していた雑誌の対象読者に合うかどうか編集部と意見の相違があったとか・・・(あくまでも想像です。)そういったことで、作者自身にとってこの作品はイマイチ不本意なものになってしまったと考えているのかもしれない・・・なんて、ちらっと思ってしまった。

もちろんそれは現時点で何となくそう感じただけで、

もし、20年前にこれを読んでいたら違う感じを受けたかもしれないし、

20年後によんだら、また違う感じを受けるかもしれない。

タイトル「星の時計のLiddell」って何を意味しているのだろう?

ただ単に少女の名前って言うだけではないだろう。

「Liddell」は<謎>或いは<謎々>。

「星の時計」は<悠久の時><無限の時><永遠の時>・・・というような意味を指すのか?

「星の時計のLiddell」は言い換えれば

「永遠の時の謎々」なのだろうか?

では、なぞなぞの答えは何だろう?

風は風のままに

季節は季節のままに

想いは想いのままに

何に変わる必要もない

何に語る必要もない

これが、ひとつの答えなのかもしれない。

この作品はウラジーミルの病んだ精神が抱える<喪失感>を埋めようとする想いがテーマのひとつだとも言えるかもしれない。

ウラジーミルがヒューに対して抱いている想いは、残念ながら、性的なものではない。・・・たぶん。

(そういうものの方が私は好きなんだけどね・・・笑)

<喪失感を埋める何か>・・・そういうものを得られるのではないかと、無意識のうちに感じてヒューに魅せられていった・・・のかもしれない。

・・・で、ウラジーミルは、それを埋める何かを得られたか?

なぞなぞの答えを出すことは出来たから、得られたとみるべきか?

いや・・・やはり彼の喪失感は永遠に埋めることは出来ない・・・そんな気がする。