これを図書館から借りてきてると、長女が

「お母さん、これ前にも借りてなかった?」

「ううん、初めて借りたんだけど?」

「そう?いつも同じようなものばっかり借りてるんだもんね~」

・・・って、べつに私は坊さんが好きだとかスキンヘッドが好きだとか禿げてる人が好きだとか、そういう訳ではありませんので・・・。(笑)

あ、それに真言宗の場合、つるつるに剃ってる坊さんは少ないんじゃないかなあ?

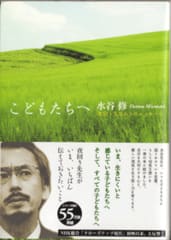

この表紙のイラストもつるつるに剃ってないし・・・。

・・・って一体何の話をしてるんでしょうね~?

内容(「BOOK」データベースより)

仏教は「坊さん」だけが独占するには、あまりにもったいない。24歳、突然住職に。笑いあり、涙あり、不思議感溢れる坊さんワールド。

内容的にはもっと砕けたものだと思って読んでみたのだけど、生とか死とかの捉え方を仏教の教えをベースに非常に真面目に考えているものでした。

若い坊さんの<青春エッセイ>っていう感じでしょうか。

次はこの方が80歳とか90歳になった時どういう坊さんになってどういうお話をなさるのか、知りたいなって思いました。

いや・・・この方が90歳になられた時はたぶん私はもう死んでますけどね~。(笑)

この著者は

四国八十八ヶ所霊場のお寺、

栄福寺(えいふくじ)というお寺で住職をしているそうです。

http://www.eifukuji.jp/

同じ愛媛県にあるので一度お参りに行ってみたいですね。

「お母さん、これ前にも借りてなかった?」

「ううん、初めて借りたんだけど?」

「そう?いつも同じようなものばっかり借りてるんだもんね~」

・・・って、べつに私は坊さんが好きだとかスキンヘッドが好きだとか禿げてる人が好きだとか、そういう訳ではありませんので・・・。(笑)

あ、それに真言宗の場合、つるつるに剃ってる坊さんは少ないんじゃないかなあ?

この表紙のイラストもつるつるに剃ってないし・・・。

・・・って一体何の話をしてるんでしょうね~?

内容(「BOOK」データベースより)

仏教は「坊さん」だけが独占するには、あまりにもったいない。24歳、突然住職に。笑いあり、涙あり、不思議感溢れる坊さんワールド。

内容的にはもっと砕けたものだと思って読んでみたのだけど、生とか死とかの捉え方を仏教の教えをベースに非常に真面目に考えているものでした。

若い坊さんの<青春エッセイ>っていう感じでしょうか。

次はこの方が80歳とか90歳になった時どういう坊さんになってどういうお話をなさるのか、知りたいなって思いました。

いや・・・この方が90歳になられた時はたぶん私はもう死んでますけどね~。(笑)

この著者は

四国八十八ヶ所霊場のお寺、

栄福寺(えいふくじ)というお寺で住職をしているそうです。

http://www.eifukuji.jp/

同じ愛媛県にあるので一度お参りに行ってみたいですね。