先日亡くなったエンニオ・モリコーネ氏の話を前回のブログで書きましたが、氏の手掛けた映画音楽の中でもニュー・シネマ・パラダイスは日本でも大変人気があります。

私もあの作品は映画館、テレビで何度も観ているのですが、そこに出てくる飛行機の話です。あの映画に飛行機なんて出てきたっけ、と思われる方もいらっしゃるかと思います。主人公トトが父親代わりだった映写技師アルフレードの葬儀に参列するため、30年ぶりに故郷シチリアに帰る場面がありますが、そこで飛行機を使っています。シチリアを離れるときは汽車でしたが、ローマで成功を収め、帰郷のときには旅客機に乗っているわけです。

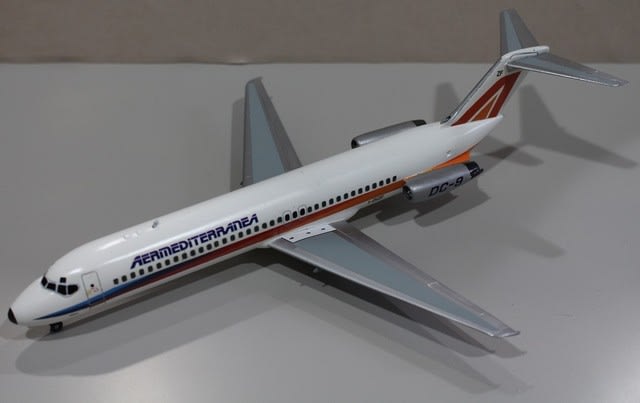

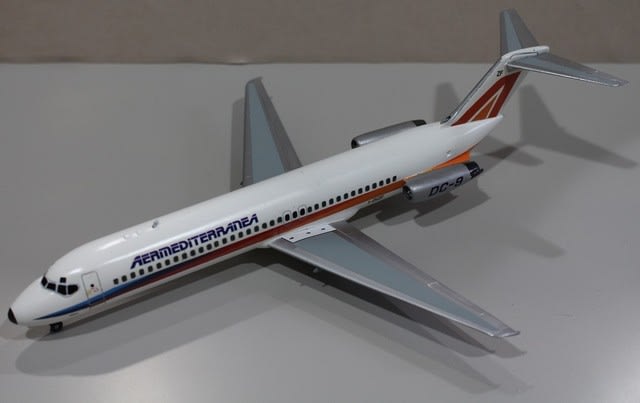

さて、そこに出てくる旅客機ですが、見慣れない塗装をしたDC-9なのです。

こちらのDC-9、アエルメディティラネア(Aermediterranea=地中海航空、といった意味でしょうかね)という会社の機体ですが、尾翼の塗り分けを見ると分かるように、アリタリアの子会社です。

元はイタビア航空と言う民間航空会社の機材等を引き継いで1981年に発足した会社で、1985年にはやはりアリタリアの子会社で国内線を主に運行していたATI(Aero Trasporti Italiani)に吸収されています。そのため、この塗装も数年間しか見られなかった、と言いたいところですが、ATIに統合後もAermediterraneaのロゴの隣にATIのロゴをつけて運行していたようで、映画でもその塗装を確認することができます。

私が作ったキットはエアフィックス1/144で、4年ほど前に製作したものです。デカールはイギリスの26デカールというメーカーのものを使用しています。こちらはレーザープリンターのデカールで、カラフルな帯、窓などもセットされていますが、帯は直線的な塗りわけがほとんどのため塗装とし、窓も他のメーカーから出ていたシルクスクリーンのものを使用したため、実際にこのメーカーのデカールを使用したのは航空会社のロゴ、登録記号、エンジンポッドのDC-9の文字となります。

テレビでこの映画を観た際にワンカットだけ写った機体に「面白い塗装だな」と興味を持ち、デカールを探してみたらイギリスのサイトに行きついて、早速注文をした、というわけですが、さすがに登録記号だけは確認することができませんでしたし、ATIのマークも製品がありません。ということで作例はAermediterraneaのオリジナルとなったわけです。この機体のためにわざわざ録画したものを再生してコマ送りして見るわけですから、モデラーというのは面倒なことをする生き物なのです。

ATIは緑を基調としたアリタリアの塗装と異なり、青を基調としていましたが塗り分けなどはアリタリアと類似しており、私も「青い方のアリタリア」と勝手に呼んでいました。1994年にアリタリアと統合しています。アリタリアもATIもDC-9、その後継のMD-80系列の機体を多数運行させていました。私もヨーロッパ内の移動やイタリアの国内線で幾度か利用しています。そんなわけでアリタリアのDC-9も組んでみました。

こちらもエアフィックス1/144のキットを組んで塗装しています。デカールは同じく26デカールのものを使用しました。前の扉の内部やタラップは自作しています。古いキットですが、丁寧に作れば私程度の腕でもそこそこ見られるものができます。客扉、カーゴ用の扉も開けた状態で作れますので、空港のジオラマを再現したいモデラーにも好適です。エアフィックス1/144のキットは何年か前に737-200や727-200が再販されましたが、DC-9は再販されませんでした。カラベルやBAC1-11などとともに再販を期待しています。

映画の話を少ししますが、ジュゼッペ・トルナトーレ監督は本作が長編2作目、弱冠32歳だったとのことで、脚本も書いているのですが、主人公トトとアルフレードの心の交流だけでなく、年老いた母親が子供を思う気持ちなど、あの若さで人生の機微を描き出しているあたりは、やはりすごい監督だなあと思いました。また、個人的なことになりますが、成功を収めて久々に帰郷した主人公に村の人々が恭しく接する場面が出てくるのですが「なぜそんなに丁寧な言葉を使うのですか?」と主人公が言うセリフをイタリア語で聴きとれるようになったときは、イタリア語を勉強していて良かった、と思ったものです(この場面を見ると、中国の作家・魯迅が書いた「故郷」という小説の中で、役人として成功して故郷に帰ってきた主人公に幼なじみの貧しい農民が恭しく接するくだりを思い出しますが)。この映画を初めて見たのは都内の名画座で、小さな劇場でしたから映画に出てくるパラダイス座のようでありました。もっとも、昭和30年代の都内では私鉄の急行が通過するような規模の小さな駅の駅前にも映画館があり、娯楽を提供する大切な場所だったことを両親から聞かされたことがあります。このあたりはいずこも同じだったということでしょう。

今回はあまり作ることがない旅客機のキットを紹介しました。旅客機を専門とされるモデラーの方々からしましたら、拙い作例と思われるでしょうが、個人的な思い出や思いを再現するのもまた、模型の愉しみでありまして、なにとぞご容赦ください。

(本稿は令和2年7月23日に加筆しました)

私もあの作品は映画館、テレビで何度も観ているのですが、そこに出てくる飛行機の話です。あの映画に飛行機なんて出てきたっけ、と思われる方もいらっしゃるかと思います。主人公トトが父親代わりだった映写技師アルフレードの葬儀に参列するため、30年ぶりに故郷シチリアに帰る場面がありますが、そこで飛行機を使っています。シチリアを離れるときは汽車でしたが、ローマで成功を収め、帰郷のときには旅客機に乗っているわけです。

さて、そこに出てくる旅客機ですが、見慣れない塗装をしたDC-9なのです。

こちらのDC-9、アエルメディティラネア(Aermediterranea=地中海航空、といった意味でしょうかね)という会社の機体ですが、尾翼の塗り分けを見ると分かるように、アリタリアの子会社です。

元はイタビア航空と言う民間航空会社の機材等を引き継いで1981年に発足した会社で、1985年にはやはりアリタリアの子会社で国内線を主に運行していたATI(Aero Trasporti Italiani)に吸収されています。そのため、この塗装も数年間しか見られなかった、と言いたいところですが、ATIに統合後もAermediterraneaのロゴの隣にATIのロゴをつけて運行していたようで、映画でもその塗装を確認することができます。

私が作ったキットはエアフィックス1/144で、4年ほど前に製作したものです。デカールはイギリスの26デカールというメーカーのものを使用しています。こちらはレーザープリンターのデカールで、カラフルな帯、窓などもセットされていますが、帯は直線的な塗りわけがほとんどのため塗装とし、窓も他のメーカーから出ていたシルクスクリーンのものを使用したため、実際にこのメーカーのデカールを使用したのは航空会社のロゴ、登録記号、エンジンポッドのDC-9の文字となります。

テレビでこの映画を観た際にワンカットだけ写った機体に「面白い塗装だな」と興味を持ち、デカールを探してみたらイギリスのサイトに行きついて、早速注文をした、というわけですが、さすがに登録記号だけは確認することができませんでしたし、ATIのマークも製品がありません。ということで作例はAermediterraneaのオリジナルとなったわけです。この機体のためにわざわざ録画したものを再生してコマ送りして見るわけですから、モデラーというのは面倒なことをする生き物なのです。

ATIは緑を基調としたアリタリアの塗装と異なり、青を基調としていましたが塗り分けなどはアリタリアと類似しており、私も「青い方のアリタリア」と勝手に呼んでいました。1994年にアリタリアと統合しています。アリタリアもATIもDC-9、その後継のMD-80系列の機体を多数運行させていました。私もヨーロッパ内の移動やイタリアの国内線で幾度か利用しています。そんなわけでアリタリアのDC-9も組んでみました。

こちらもエアフィックス1/144のキットを組んで塗装しています。デカールは同じく26デカールのものを使用しました。前の扉の内部やタラップは自作しています。古いキットですが、丁寧に作れば私程度の腕でもそこそこ見られるものができます。客扉、カーゴ用の扉も開けた状態で作れますので、空港のジオラマを再現したいモデラーにも好適です。エアフィックス1/144のキットは何年か前に737-200や727-200が再販されましたが、DC-9は再販されませんでした。カラベルやBAC1-11などとともに再販を期待しています。

映画の話を少ししますが、ジュゼッペ・トルナトーレ監督は本作が長編2作目、弱冠32歳だったとのことで、脚本も書いているのですが、主人公トトとアルフレードの心の交流だけでなく、年老いた母親が子供を思う気持ちなど、あの若さで人生の機微を描き出しているあたりは、やはりすごい監督だなあと思いました。また、個人的なことになりますが、成功を収めて久々に帰郷した主人公に村の人々が恭しく接する場面が出てくるのですが「なぜそんなに丁寧な言葉を使うのですか?」と主人公が言うセリフをイタリア語で聴きとれるようになったときは、イタリア語を勉強していて良かった、と思ったものです(この場面を見ると、中国の作家・魯迅が書いた「故郷」という小説の中で、役人として成功して故郷に帰ってきた主人公に幼なじみの貧しい農民が恭しく接するくだりを思い出しますが)。この映画を初めて見たのは都内の名画座で、小さな劇場でしたから映画に出てくるパラダイス座のようでありました。もっとも、昭和30年代の都内では私鉄の急行が通過するような規模の小さな駅の駅前にも映画館があり、娯楽を提供する大切な場所だったことを両親から聞かされたことがあります。このあたりはいずこも同じだったということでしょう。

今回はあまり作ることがない旅客機のキットを紹介しました。旅客機を専門とされるモデラーの方々からしましたら、拙い作例と思われるでしょうが、個人的な思い出や思いを再現するのもまた、模型の愉しみでありまして、なにとぞご容赦ください。

(本稿は令和2年7月23日に加筆しました)