前回、3月末に訪れたときは、悠久山公園は雪のなかだった。今の時期、公園全体が濃い緑に覆いつくされている。きれいな空気に満ちていて、健康にはよさそうだ。

悠久山公園 高台のお城は、長岡市郷土史料館

長岡市郷土史料館

新潟県長岡市御山町80-2 悠久山公園内

郷土史料館入口に、長岡城下町絵図

展示コーナーでの主な人たち

〇 河井継之助 1827(文政10)-1868(慶応4)

〇 小林虎三郎 1828(文政11)-1877(明治10)

〇 三島億二郎 1825(文政 8)-1892(明治25)

〇 山本五十六 1884(明治17)-1943(昭和18)

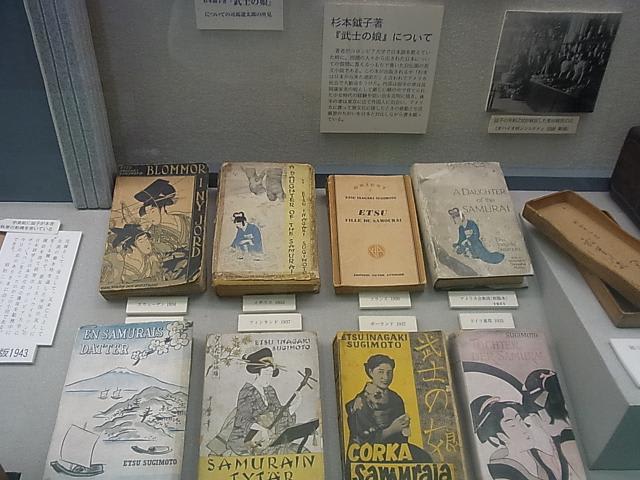

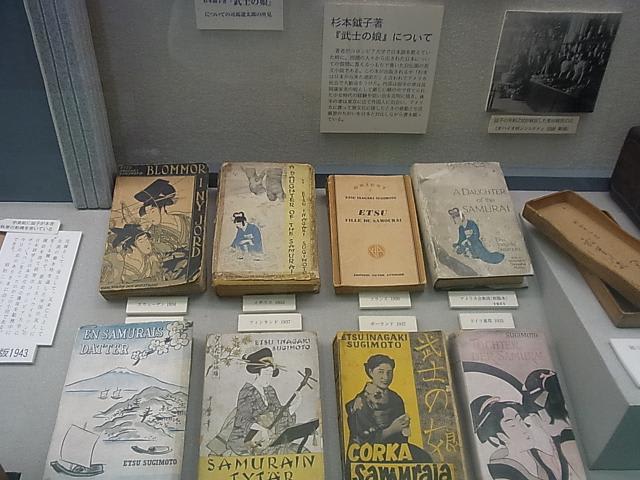

個人的な関心でいえば、だんとつに『武士の娘』の著者 杉本鉞(えつ)さん。

そして鉞さんを育てた長岡藩筆頭家老・稲垣平助家。それと長岡の風土。

頭のなかで、いまだに整理されていないものの、家・家族・親子・自立について、

とても考えさせられる。

〇 杉本鉞子 1872(明治5)-1950(昭和25)

〇 稲垣平助 1836(天保7)-1885(明治18) (茂光・重光・平)

郷土史料館の係りのかたへ

杉本鉞子さんの資料解説の小冊子をいただき、ありがとうございました。

いつか稲垣平助家のことは、自分なりに思ったこと、考えたことを紹介していきたいです。

天守閣 4階の展望台より

遠方に、弥彦山 (やや、ズーム・アップ)

長岡市街地 JR長岡駅方面

参考 越後長岡藩‐Wikipedia

8月1日(日)・2日(月)・3日(火)の3日間は 「長岡まつり」 だ。

そのうち2日・3日は大花火大会。日本の三大花火大会の一つといわれている。

「正三尺玉」の大花火。何十年も見ていない。見たいなあ。

昔の市内の夏の夕暮れ。たくさんのコウモリが、群れをなして巣に帰っていく光景と、

「ナイアガラ」をはじめて見たときの驚きを作文にしたことがある。忘れられない思い出だ。

さすがにコウモリの群れ、今は、いないだろうな。

すこし訂正。夕方、群れをなして帰っていくのはカラスで、夕闇に虫を啄ばんでいたのが

コウモリの群れだったかな。よくわからなくなった。

悠久山公園 高台のお城は、長岡市郷土史料館

長岡市郷土史料館

新潟県長岡市御山町80-2 悠久山公園内

郷土史料館入口に、長岡城下町絵図

展示コーナーでの主な人たち

〇 河井継之助 1827(文政10)-1868(慶応4)

〇 小林虎三郎 1828(文政11)-1877(明治10)

〇 三島億二郎 1825(文政 8)-1892(明治25)

〇 山本五十六 1884(明治17)-1943(昭和18)

個人的な関心でいえば、だんとつに『武士の娘』の著者 杉本鉞(えつ)さん。

そして鉞さんを育てた長岡藩筆頭家老・稲垣平助家。それと長岡の風土。

頭のなかで、いまだに整理されていないものの、家・家族・親子・自立について、

とても考えさせられる。

〇 杉本鉞子 1872(明治5)-1950(昭和25)

〇 稲垣平助 1836(天保7)-1885(明治18) (茂光・重光・平)

郷土史料館の係りのかたへ

杉本鉞子さんの資料解説の小冊子をいただき、ありがとうございました。

いつか稲垣平助家のことは、自分なりに思ったこと、考えたことを紹介していきたいです。

天守閣 4階の展望台より

遠方に、弥彦山 (やや、ズーム・アップ)

長岡市街地 JR長岡駅方面

参考 越後長岡藩‐Wikipedia

8月1日(日)・2日(月)・3日(火)の3日間は 「長岡まつり」 だ。

そのうち2日・3日は大花火大会。日本の三大花火大会の一つといわれている。

「正三尺玉」の大花火。何十年も見ていない。見たいなあ。

昔の市内の夏の夕暮れ。たくさんのコウモリが、群れをなして巣に帰っていく光景と、

「ナイアガラ」をはじめて見たときの驚きを作文にしたことがある。忘れられない思い出だ。

さすがにコウモリの群れ、今は、いないだろうな。

すこし訂正。夕方、群れをなして帰っていくのはカラスで、夕闇に虫を啄ばんでいたのが

コウモリの群れだったかな。よくわからなくなった。