毛利庭園 案内図

六本木ヒルズ 案内図 1

六本木ヒルズ 案内図 2

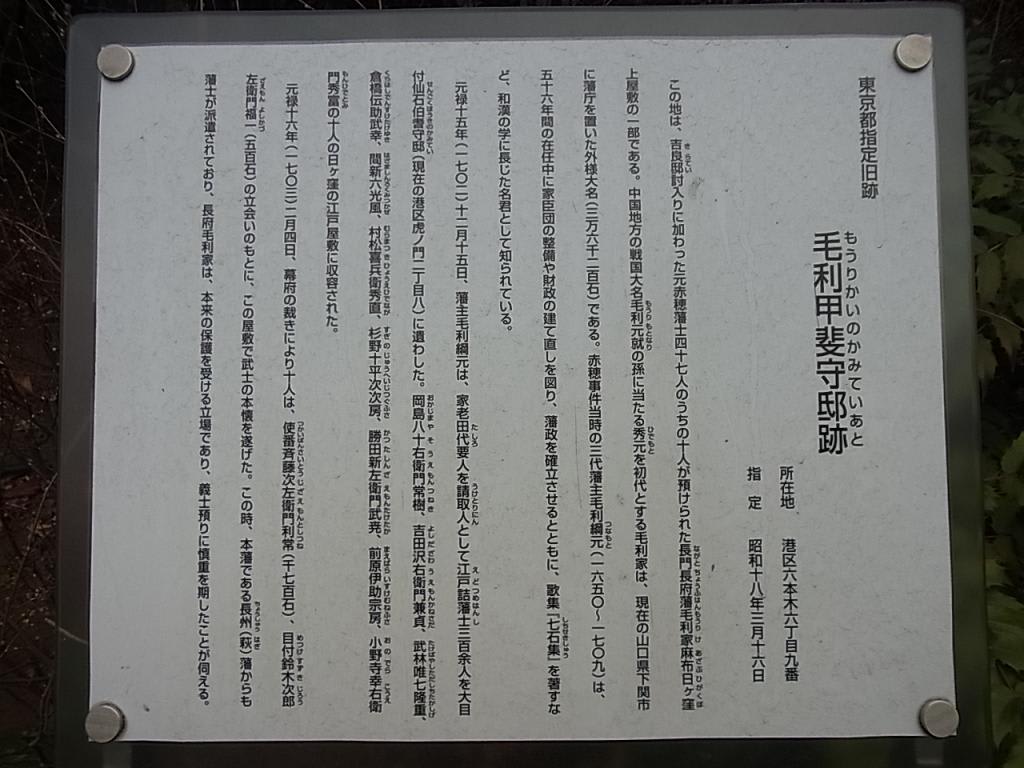

東京都指定旧跡(庭園内の案内板より)

毛利甲斐守邸跡

所在地 港区六本木六丁目九番

指 定 昭和十八年三月十六日

この地は、吉良邸討入りに加わった元赤穂藩士四十七人のうちの十人が預けられた長門長府藩毛利家麻布日ヶ窪上屋敷の一部である。中国地方の戦国大名毛利元就の孫に当たる秀元を初代とする毛利家は、現在の山口県下関に藩庁を置いた外様大名(三万六千二百石)である。赤穂事件当時の三代藩主毛利綱元(1650~709)は、五十六年間の在任中に家臣団の整備や財政の建て直しを図り、藩政を確立させるとともに、歌集「七石集」を著すなど、和漢の学に長じた名君として知られている。

元禄十五年(1702)十二月十五日、藩主毛利綱元は、家老田代要人を受取人として江戸詰藩士三百余人を大目付仙石伯耆守邸(現在の港区虎ノ門二丁目八)に遣わした。岡島八十右衛門常樹、吉田沢右衛門兼貞、武林唯七隆重、倉橋伝助武幸、間新六光風、村松喜兵衛秀直、杉野十平次次房、勝田新左衛門武堯、前原伊助宗房、小野寺幸右衛門秀富の十人の(が・?)日ヶ窪の江戸屋敷に収容された。

元禄十六年(1703)二月四日、幕府の裁きにより十人は、使番斉藤次左衛門利常(千七百石)、目付鈴木次郎左衛門福一(五百石)の立会いのもとに、この屋敷で武士の本懐を遂げた。この時、本藩である長州(萩)藩からも藩士が派遣されており、長府毛利家は、本来の保護を受ける立場であり、義士預りに慎重を期したことが伺える。

『江戸切絵図集』 麻布・広尾辺絵図

しげしげ眺めていると、毛利甲斐守邸から一本の小川が流れ出している。おやおや、どこへ行くのだろう。他の拡大頁を見ていくと、現在の麻布十番を縦貫し、一ノ橋付近で古川(新堀)に注いでいた。うーん、窪地、湧水、池(庭園の池)、大名屋敷。周辺の台地は、時を経た今日も、東京の超一等地なんだ、と思いを巡らす。

反時計回りでぶらぶら歩き、東京湾を臨むところへきました。

「新樋の口山」から見たレインボーブリッジ

潮入の池 (横堀)

運河の向こうは竹芝の裏手

勝どきの高層ビル

「新樋の口山」から庭園越しに汐サイトの高層ビル群。

案内板 将軍お上がり場

案内板 将軍お上がり場代々の将軍が船に乗降した場所。

15代将軍徳川慶喜が、大坂から軍艦咸臨丸に乗って江戸に入り、上陸した地点です。

(慶応4年1月12日(1868.2.5) 未明)

案内板 水門

案内板 水門 水上バス発着場

水上バス発着場

水上バスと横掘水門

旧稲生神社

旧稲生神社

案内板 浜御殿の籾倉(もみぐら)

(説明の後半部)

松平定信の進言によってこの地区に籾倉が建てられた。これは、天明年間の打続く天災と飢饉によって社会不安が高まる中で、寛政元年(1789) 諸大名に飢饉に備えて籾の備蓄を命じ、寛政4年と7年に2棟づつ幕府自ら、「三十五間蔵」とよばれる籾倉を救荒用倉庫として建てたものである。

築地川・内堀の水門

築地川・内堀の水門

散策終了。3月末頃から4月始めの、桜の季節が待ち遠しい。

参考 浜離宮恩賜庭園のパンフレット

案内板 汐入の池へ

案内板 汐入の池へ 富士見山

富士見山

芳梅亭

芳梅亭

鴨之塚

鴨之塚