本年最後の更新です。

ご覧頂いた皆さま ありがとうございました。

来年も京都の事を綴って行けたらと思っています。

よろしくお願い致します。

さて、続編は"いづう"当主による鯖姿寿司の実演です。

いづうでは現在でも日本近海の脂の乗った800gから1kgの真鯖が使われ、米は滋賀県産の江州米を一年間寝かせ、水分を減らした状態で使われています。

そうする事により、米がまだ水分を欲する状態で炊き上がるため、酢をよく吸って味なじみが良くなるのだそうです。

そして寿司を包み込む昆布は、北前船からの伝統を受け継ぐ北海道産が使われています。

現在では寄生虫のアニサキスを処理するため一度、冷凍処理をされていますが、この工程以外は創業以来の伝統を守られています。

出来立ての鯖寿司を一切れ頂きました。

これぞ"いづう"の鯖寿司!

断面は"いづう"のトレードマークの"うさぎ"に見えます。

いづうの鯖姿寿司は、巻かれた昆布の旨味成分グルタミン酸の浸透具合で味が変化します。

①作りたては握り寿司のように魚本来の味と飯の柔らかさが味わえます。

②5〜8時間置くと、ほどよく酢がなじんで弾力性のある食感が楽しめる。

③翌日まで置くと魚・飯とめに締まり、また、鯖の脂が浮き出すことによって、なれずしのように豊かな旨味が堪能できます。

自分の好みの美味しさを見つけるのも鯖寿司を頂く楽しみのひとつです。

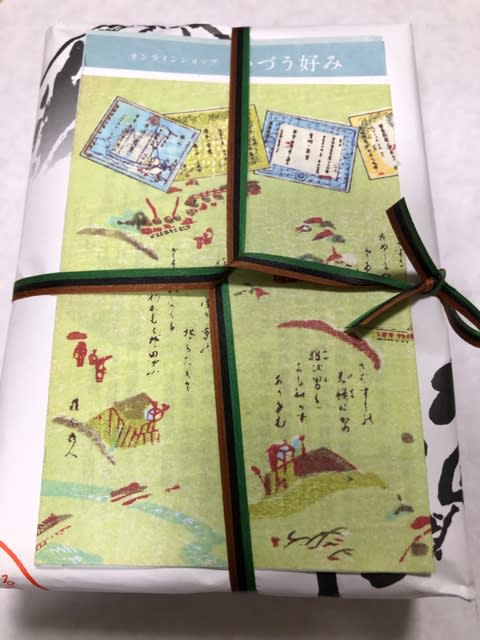

また、草創期から季節の移ろいを感じてもらえるように考案された"掛け紙"は、年に6回、夏は祇園祭、秋は紅葉のデザインに変えるなど細かい配慮がされています。

下の写真の掛け紙は現当主が考案されたデザインだそうです。

暖簾を掛ける腕の部分にも"うさぎ"の意匠が施されています。

今回の講座は1回の定員が16名で10時から16時まで計4回行われました。

店内で頂く時間が無い為に、折詰のお土産が用意されていました。

主役の鯖寿司に巻物、鯛寿司、いなり寿司と豪華な折詰を自宅で堪能しました。

1月8日から始まるウィンタースペシャルでもお得なセットが用意されています。

是非お邪魔したいものです。

沢山の京都のお寺を見せていただき、ホントに参考になりました。

来年もディープな京都の話題、教えてください。よろしくお願いします。

お疲れのところ、コメントありがとうございます。

来年も京都のまだまだ知らないところをお伝え出来たらと思っています。

来年も引き続き、よろしくお願い致します。