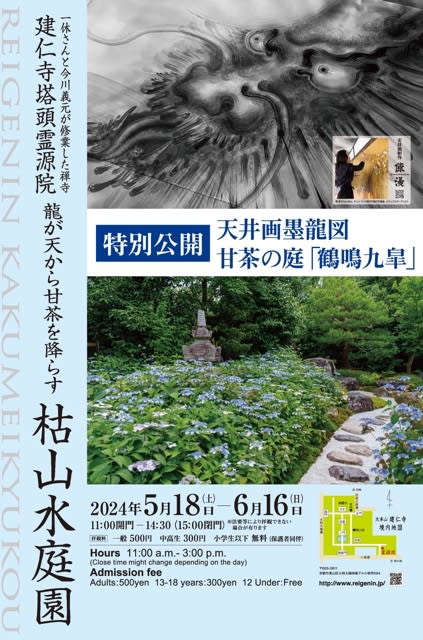

6月4日は、西来院に続いて霊源院に来ました。

通常公開の塔頭寺院ではないですが、"甘茶"の期間に合わせて公開されています。

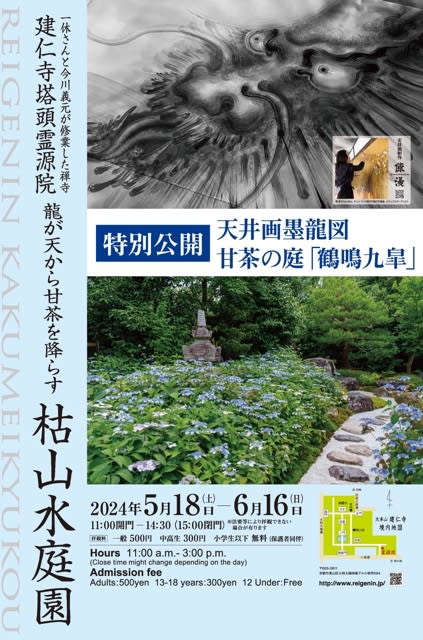

表門から入ったら"甘茶"の花が迎えてくれます。

霊源院は、応永年間(1394年〜1428年)、龍山徳見和尚を勧請開山として、その弟子である一庵一麟によって創建されました。鎌倉時代末期から室町時代にかけ、京都五山と鎌倉五山の禅僧たちによって栄えた漢文学・五山文学の最高峰寺院とされた霊源院。

「建仁寺の学問面」の中核を担ったこの寺院から、室町時代の五山派を代表する学僧が数多く輩出されました。

また、大徳寺の一休宗純が幼年、師のもとで作詩の法を学んだ事で有名で、床の間には一休禅師の書かれた扇が置かれています。

足立美術館の庭園を作庭し「昭和の小堀遠州」と称された中根金作を祖父に持つ

、造園家の中根行宏氏、中根直紀氏(中根庭園研究所)の兄弟により改修された、庭園「鶴鳴九皐」も公開されています。

命名は小堀泰巖建仁寺管長です。

歩ける範囲は狭いですが、庭園に降りて散策する事も出来ます。

(草履が一足しか無いので先着順?です。)

他にも拝観者がおられましたが、庭園に降りれ事をご存知ないようで降りたのは僕だけでした。)

本堂内にはふたつの茶室があります。

ひとつは「也足軒」

四畳半の茶席。本堂内ににじり口がある珍しい構造になっています。建仁寺の開山・栄西禅師は、中国からお茶を持ち帰り、普及に努めたことで「お茶の祖」としても知られています。

もうひとつは「妙喜庵」

霊源院の本堂南側には、花頭窓を隔てて「妙喜庵」という、もうひとつの茶室があります。茶室として一番小さいサイズの一畳台目の茶室です。一畳台目は、点前に必要な道具畳と、客が座る一畳だけに切り詰めた、究極の茶室とされています。

床の間のお軸は織田信長直筆の書を軸装したものです。

印は「天下布武」です。

こちらは撮影がNGです。

掲載の写真は霊源院HPからお借りしました。

ここ霊源院のご住職も雲林院住職です。

西来院の住職と兼務されています。