ホッブズ、その自由を否定する言説

自由というのはある秩序があっての自由である。これを強調するのがホッブズである。自由を行使するにはそれだけの秩序を維持する力が必要である。それがない人間に自由を与えればそこには無秩序としての自由があるだけである。「自由だ?選択だ?そんなもんはそれができる力をつけてから要求しろ」 これが絶対王制を維持する言説となったことは有名である。

ロック、ルソーはもちろん、マルクスにいたるまで、ヨーロッパの思想は壮絶なこの言説との格闘の歴史といっていいのである。彼らは「批判=クリティーク」という形でこの言説が屹立していく構造を解明していくのである。今はやりのディコンストラクションを彼らは行っていったのである。一見関係ないが、フロイトならこれを独裁者の「夢」と呼ぶだろう。

ルソーの言説

ルソーは単純に『人間不平等起源論』で「どうして授業料払って、毎日学校へ行って、毎日毎日、勉強嫌いになって、バカになって、それでもカネはらって、不良になっていっちゃうんだ」という疑問を提起したのだ。それは言われれば新鮮であり、なるほどと思うではないか。生徒にこれをいうと、今更のように、「なるほど」というのである。生存権というコンセプトはこの文脈から立ち上がる。

「バカがね、学校で勉強することの恥ずかしさ、先生にわかるかい?きついよ、まわりは体中でいうんだよ。「何?そんなこともわかんねえの?」って、それに耐えるんだよ。先生はホント、デキのいい生徒が好きだよね、そういうのって敏感にこっちに跳ね返ってくるのよ、それでも学校で勉強するってキツイのよ」

もちろん、通常この言説は先生の

「そんなにいやなら学校よしゃあいいじゃないか、だれも来てくれとは頼んではいない」という言説にうち消される。

ルソー批判=クリティーク

現代のヨーロッパの思想はスピノザを見ずには理解できない。アルチュセール以降、マルクスをスピノザ的に読むというのが潮流である。そのスピノザは『エチカ』で物事を必然の層でみることを強調する。

さて、ホッブズ、ルソーそれぞれを貶すことは簡単である。もちろん現実にはそれぞれの立場をとることになる。しかし、物事を必然の層でみるとき、私たちにこの問題は謎として立ち上がってゆくことになる。 教員にしてみれば〈悪い子〉は苦痛である(私も困難校を経験したのでわかるがそりゃあ、おめえ!の世界である)。それはわかる。しかし、それでも〈悪い子〉がこざるをえない機制、そして来たあげくに〈勉強嫌い〉を表現するよりない人間の存在、これを必然としてそうせざるをえないという地点から理解した上で解決を探らなければならない。なぜ、それでも来るのか。ここに価値判断を入れてはいけない。

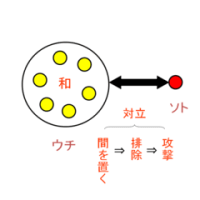

学校の先生の書き物を見ていると、「悪い子に構っているといい子が犠牲になる」という言説が登場する。ルソーはこの言説のど真ん中やや中心を外したところに定位するのである。この言説は私も実感としてわかる。それは〈わかる〉のである。しかし、ここに深刻な現実がある。ルソーの回答は〈不平等〉の存在である。〈デキのいい子〉と〈デキの悪い子〉はそもそも両立しないのである。(「あちらを立てればこちらが立たず!」)これは理屈ではない。生徒はそのことにおそらく気づいてはいない。しかし、本能に近いところでそう感づいているのである。〈デキのいい子〉と〈デキの悪い子〉の共存は断じてできないのである。ここに悲劇のすべてがある。そして、くわえて、そこには〈いい子〉を支持し、〈悪い子〉を抑圧するシステムが存在する。それは理屈抜きに存在するのである。そこに鈍感な感性ではこの問題は解けない。その圧力の強さは彼らに勉強をしにきているという始まりをさえすっかり忘れさせる力を持つ。ここを〈驚き〉をもってみる感性のない人間にはこれからの記述は理解できない。ルソーはこの事態を発見し、驚きかえったのである、この事態の発見に。

彼らは人生のどこかで、学校で勉強する姿をみせることを自らに禁じさせられてきたのだ。それを恥としてしか感得できない存在へと落とされてきたのだ。それを強いたのはこのシステムである。ルソーは自然状態の人間を「憐憫」と「自己愛」にあふれた存在として描く。つまり、ハナから破壊し、勉強嫌いというのはねえのさ、というのである。しかし、〈不平等〉こそが人間をゆがめる。この歪みの過程をルソーは詳細に記述する。なんならノートとって『人間不平等起源論』をお読みいただければいいだろう。 おそらく〈いい子〉を守るというロジックは同じ事の繰り返しだろうというのがルソーの論理の帰結である。それはババを無限に切り落とす作業を繰り返すことになる。問題は〈不平等〉である。私たちはルソーがいう不平等の解消という問題を考えることになる。なぜ、彼が直接民主制を説いたか。それくらい、デキの悪い人間がものをいう席はないのだ。言えばどうなる、とたんに先生はぬかすだろう。やれ

「怠けたてめえが悪い」

「自分でやれ」

「そんなこともわからねえのか」

こうした声に貧者の声は抹殺される。だから、直に言うしかないのだ。それはいいかえれば、生存権の主張である。じかに〈バカ〉が教えてくれと要求するところからしか不平等は解消しないとルソーは結論づけたのである。私たちは朝日訴訟をきれいに見る習慣になれすぎている。しかし、朝日氏への

「何をこきやがる!貧乏人!生きてるだけでもありがてえと思いやがれ」

という声の存在を私たちは忘れる。それでも主張したところに、彼のすごさは、ないしはすざまじさがあるのである。いかにデキの悪い人間がものをいうのを憚れるのか。どれだけ抑圧があるのか私たちは閑却してしまう。それは途方もない力を必要とする。だからこそ、多くの貧しき者たちはこの圧力に敗退し、怠け者を表現するところへと貶められてゆくのである。そのくらい、不平等という怪物は〈デキのわるい〉人間に冷たいのである。

私たちの困難はルソーの立場に立つなら、こうなる。普通のデキの悪い教員はデキの悪い生徒に本来彼らがここへ何をしにきているのか、なぜ彼らがカネ払ってバカになり、それでも学校へきてしまうのかを自覚させること、そして恥をしのんで、生存権を要求せよと指導することができない。そのくらいにこの問に生徒を気づかせない無意識の圧力!(フロイト)は強いのである。そこで、デキの悪い教員たちは

「やつらはバカだから消えろ」

などという言説を編み出し、自らをごまかす。

ホッブズ批判=クリティーク

なぜ、それにしてもデキの悪い生徒は学校へくるのだろうか。理由は簡単である。行くところが他にないからだ。実はここから先生の

「自由だ?選択だ?そんなもんはそれができる力をつけてから要求しろ」

「そんなにいやなら学校よしゃあいいじゃないか、だれも来てくれとは頼んではいない」

という言説もその力を得る。今学校は計画経済である。きれいに計画されて中学から高校へと割り振られていく。だから、私立もほとんど私学ではない。こうした閉じた系が私たちには存在する。

「そんなにいやなら学校よしゃあいいじゃないか、だれも来てくれとは頼んではいない」

という強気の発言は、生徒には他の選択肢など存在しないし、できないという無意識の前提で語られる。なぜなら、本当に生徒がそうした選択権を自ら選べる状況ができたなら先生達の授業料はマジで入らなくなり、先生の生活は成立しなくなる。そんなことはありえない、という(くどいが、無意識の)前提からこの言説は出立している。それが証拠に何が何でもやめさせるという運動をする教員はいない。行動というレベルでみるなら、なんだかかんだいいながら、それは陰の〈愚痴〉の域を出ないのである。

「自由だ?選択だ?そんなもんはそれができる力をつけてから要求しろ」という言説もこの言説の裏にはそんな力が奴らに身につくわけもないという(無意識の)安心から出ている。もう一つ、この言説は当然、現在のシステムを改変することによって自由選択を今の生徒達が可能になるという可能性をいっさい探らない(無意識の)口実になる。

つまり、これらの言説は生徒達が非自立的存在であることを前提にした議論である。というより、自立させないことを前提にして威張り倒せる言説なのである。実はこれが絶対王制の基盤でもあった。国民が非自立的であるという前提、あくまで王制に依存するという前提でのみ有効なのであった。つまり、王制が倒されていくための要因を社会に出現するのを抑制するというのが機能の構造的説明なのである。フロイトならそれを無意識という形で説明する。だから、フロイトばりにいえば、

「自由だ?選択だ?そんなもんはそれができる力をつけてから要求しろ」

という言説は独裁者の夢ということになるのである。

ロックが『市民政府論』で書いている国民の姿は自立した市民の姿である。それはスミス的市場世界を前提とした世界である。つまり、リスクを自ら背負わざるをえないシステムが形成されたとき、絶対王制は消滅したのである。要するに、

「そんなにいやなら学校よしゃあいいじゃないか、だれも来てくれとは頼んではいない」 といわれたとき、じゃあよします、といって自らの選択する世界がいくつもそこに存在し、

「自由だ?選択だ?そんなもんはそれができる力をつけてから要求しろ」といわれて軽々とやってのける人間、いや、そうするしかないシステムが登場したとき、王はその不要という現実を白日の下に晒してしまったのである。

規制緩和という市場マーケットが機能したとき、つまり、選択権が生徒にわたり、そのリスクを自ら背負うしかないということがシステム化(=個が自覚する)されたとき、いまの先生はきえてなくなるだろう。そのためには、規制を緩和することなのである。そして、生徒に選択の意味と、選択の実、つまり、学校は勉強し、その勉強したことが身になるという当たり前の事を教える努力を懸命にし、実際それが可能となる学校が登場したとき、今の教員は消える。マルクスの本源的蓄積という議論がある。難解な議論だが、要するに絶対王制それ自体が自己運動しているなかでは自立をうながす機制は登場しない。じゃあ、いつどのようにしてこのスパイラルは切断されたのか。マルクスは明確には答えてない。マルクスにもわからねえのだ。

「そんなにいやなら学校よしゃあいいじゃないか、だれも来てくれとは頼んではいない」こういう声を壁越しに聴いて、

「しめしめ客をもーらい」と手ぐすねする存在が出てくるシステムをつくること、そこから問題の一歩が解決する。これはあくまで一歩である。その過程でおそらくルソー的内実が教育されていくことになるのだろう。

![]()

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

よろしかったら、上のバナーをクリックをしてください。ブログランキングにポイントが加算されます

だけど出来が悪い先生に決められたってねぇ…

如何なもんかなぁ?

出来が良い生徒、悪い生徒、出来が良い先生、悪い先生なんて最初っから存在しないんじゃない?

学校って、その建物ん中にいる全員が学ぶとこだから学校なんだよねぇ(笑)

いつまでの同義になりません。

教えながら、教わる ということはありえず、

しかし、事済んだ後に、結果として学ぶということはあり得ます。

ですから、最初から、学校にいる全員が学ぶなんてことは、ありえない。

そこにあるのは、

「結果としての学び」だけです。

ライブを行っている教師が、同時に音楽を習っているなんて、そんなお粗末なものを聞きたくは無い。

せめて、その瞬間だけでも、その教師にとって最上のものを見せるべきです。

その時に、人の上に、学び という感動が降ってくるのです。