無期で泣いた井上嘉浩

一審で死刑を求刑されたオウムの井上はかなり精神的に参っていたようである。警察に吐くだけ吐けば情状酌量の余地はあると、お定まりの取り調べの言質をもらったのかもしれない。いずれにしても、死刑という求刑を受けた彼は相当追いつめられたのだろうと思われる。ためしに今晩寝しなにお考えいただきたい。

「あんた、死ねや」

といわれ、それが実際にあなたを襲うのである。死刑とは、死刑の決行の予告が当人に下されることを意味する。突然ならともかく、死ぬ日時が曖昧にせよ、ある確実性をこめて宣告されるのである。ノイローゼにならないのがおかしいだろう。おかしくないとすれば相当に自分のしたことを自分に責めている場合だろう。

美の神に憑かれたモーツアルト

映画『アマデウス』を観るとそこには音楽の美の神に憑かれ、自らの命を削り落としていく人の痛ましさが描かれている。ここまでしなければならないかと人は思うだろう。酒に溺れ、生活は破綻し、遊び狂い、音楽を作りつづけるモーツアルトの姿に美を創造することのすさまじさを感ずるのは私だけだろうか。美とは〈醜さ〉のなかからしか産まれないという皮肉がある。本当の醜さを知らなければ本当の美を拝むことはできない。こうした皮肉を天才は知らずに実行する。生活が破綻しているからこそ〈整然〉とした音楽の体系が創造されたのかもしれないのである。

退屈な〈死ぬことぐらい屁でもない姿〉

理屈の上では

「死ぬことなんぞ屁でもない」

という事態は可能である。

本当に好きなら命を削ってでもやってしまうんじゃねえの。いや、体のことなんぞ気にしているようじゃあ本物じゃあないやね。高座でいつか談志師匠がこんなようなことを言っていた。本当に好きなら、気がついたら死んじゃってんだよ。これは理屈である。

さて、私たちは「倫理」かなんかで業務用にソクラテスを教える。ソクラテスといえば「無知の知」と相場はなっている。対話してて相手に「何で?」って聞いてくと最後はみんなわけがわからなくなってしまう。それを知ったかぶりしているのがソフィストで、ソクラテスはそやつらが何にも知らないことを暴いていった。そこで恨みを買った彼は死刑になった。逃げれるのに毒杯をあおって死んでしまった。

これ聞いて感動する人っているのかねえ。

「へえ、ばかだねえ、何で逃げねえのよ。あ、わかった、昔は単純だからこうやって美談をつくっていったんだよね。それにしてもハチ公、熊五郎みてえなばかだねえ、ソクラテスってのは」

こういわれるまでもなく、教えている「倫理」の先生もあくびをかみ殺しながらこの説明をしている。

美に憑かれたものの痛ましさ

世の中には言えば殺されるほどのことがある。そして、それを言わずにはいれなかった人間がいたのである。私たちはそうした人間のすさまじさを隠蔽する。そして美談だけが抜け殻となって神話化されて後世に残る。ソクラテスは殺されたのである。彼は殺されななければならなかったのである。それは彼が美の神に憑かれたからである。そこに痛ましさを感ずるのがわれわれ凡人である。普通の教員はこの〈ソクラテスの痛ましさ〉を伝えることができない。

「だれもがヒイヒイ長生きしてえと思っていると思ったら大間違いよ。世の中にはなあ、これをいえねえようじゃあ生きててもしようがねえという人間もいるのよ」

こうソクラテスはいうのである。それを言ったソクラテスは殺されることもわかっていたかもしれない。それはおそろしいことと彼も思っていたのかもしれない、いや、それは私のような凡人にはわかるはずもない。なぜなら、私にはソクラテスのまねはできないからだ。いくら信念からした行為だとはいえ、私にはむしろ、無期だと聞いて死から免れて泣いた井上のほうが納得がいくのである。

「汝自身を知れ」

「現代のソクラテス」の一人、碁打ちの藤沢秀行(写真)はべろんべろんに酔っぱらいながら、競輪で莫大な借金をこしらえ、いく人もの女性に子供をつくらせ、それでも碁のことばかりを考え、ガンになってもそれどころじゃねえ、と酒を飲み、タバコを吸い、碁をうち続けた。そこにはまさに囲碁の美の神に憑かれた一人の痛ましい生がある。彼は囲碁のことについては最もわかっている人間ではないかと言われた。その彼がよく口にしていたのが、自分が知っていることなど碁の全部を100としたら、5か6だと言うのである。知れば知るほどわからなくなるという皮肉はソクラテス的でもあり、キェルケゴール的でもある。そして囲碁についての完全を求め、自らを知るために全てをつぎ込む姿がそこにはある。汝自身を知れとは自らの神の声に忠実であれということである。そして、美の神はなぜか、人を破滅へと追い込んでいくのである。

殺されるほどのことを言ってしまう

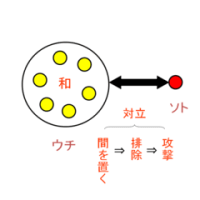

ソクラテスは自らの声に忠実であれという。しかし、私たちはしょせん身の安全というところでしか生きることはできない。生徒が授業中ほとんど何も言わない。それは言わせない力が存在するからだ。それでも「言え」と言う声を君は聞かないか。それはウソ偽りのない声である。それをいったら〈おしまい〉かもしれない。しかし、いわずにはいれない声の存在を君はきけないのか。君が君自身に「言え」といっている声だ。

「なんてつまんねえ授業なんだ!くだらねえ!意味もねえ!」

いや、ちがうなあ、あ、あれだ、・・・・でも、・・・・そりゃあいえない・・・。

「そうよ。お主は他人にばっかり気をつかってちっとも自分に正直じゃねえじゃねえか。最後はな、最後はだ、友人はおろか、妻さえ支持してくれないかもしれない。この世でお前ひとりぼっちかもしれねえ。それでもだ!お前自身が、お前自身ににむかって、『がんばれ!オレだけはお前をわかってやるぜ』って声をかけてやる、そういうことを命の限りやってあげることが自分を大切にするってことじゃねえのか、自分を粗末にするな、たった一回きりの人生じゃねえか」

こうソクラテスは言っているのである。

自分を大切にし、自分の内なる声に正直に生きることのすさまじさを知ったとき、私たち凡人はもちろん「ああはできない」とか、「あれは特殊な人生だから」と言って隠蔽してしまう。私たち「倫理」の平凡な教員どもはだから、そうではなく、そうした人間の〈痛ましさ〉と自分の生の〈不誠実さ〉に気づくところへと生徒を導けばソクラテスの説明としては成功といえるのではないだろうか。![]()

![]()

よろしかったら、上の二つをクリックをしてください。ブログランキングにポイントが加算されます。