if it were not for

英語の文法で出てくる構文の一つにif it were not for・・・というのがある。英語嫌いのみなさんには申し訳ないが、基本構文である(笑)。

古文のような表記をすると

「・・・なかりせば」となる。

「・・・がなかったならば」

というように訳すんだぞ、と教わったはずだ。

これまた古文のような表現をすれば、この構文を「反実仮想」と呼ぶ。

現「実」に「反」し、「仮」にこうだったらなあと「想」う

ことだ。実際は、こうではなかった。しかし、これさえなければ・・・という意味だ。これは、わたしたちが愚痴ともつかない、いっても仕方がない、死んだ子の年を数えるような、言い回しだ。

これと反対の表現も、過去形を使って表現する。ふつう、仮定法過去っていうのだが、ご記憶だろうか。

「If + 主語 + 動詞の過去形・・・, 主語 + would(should、could、mightなど)+ 動詞の原形」

なんて習ったのを記憶されているだろうか?

たとえば、

If I were not sick, I would make a trip round the world.

(=As I am sick, I will not make a trip round the world.)

(もし病気でなかったら、私は世界一周旅行をするんだが)

実際は病気なのだ。ここが肝だね。だから、私たちは「病気でなかったら」と思う。その瞬間こそ、非現実=非存在が〈存在〉へと変態する瞬間だ。

アニメ・ドラえもんの現実

そうだ。この角度を応用させてみよう。

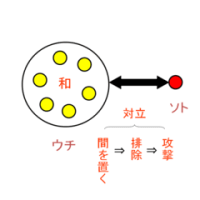

ドラえもんがでてくるアニメのドラマをいったん最初から終わりまで見るのだ。そして、そのなかから、ドラえもんが関係した時間空間をすべて削除してみよう。だって、ドラえもんは「そら(空)えもん」だから。ドラえもんの存在は非存在なのだから。一体、そこには、どのようなドラマが残滓として残るか(笑)?

そこには、・・・そう、そこには、いじめっ子ジャイアンとその子分のスネ夫によって、いじめられっ子のび太へのいじめが起き・・・そうだ!それしか残らない!(笑)

人は、いじめに遭う、そして、自分の力の限界を知り、自分ではどうにもならない現実を知らされる。そのとき、人は、非現実=非存在を欲するのだ。そうだ。ここに、架空が存在へと転化する瞬間、架空の存在の非存在を忘れてしまう瞬間があるのだ。人は、そのとき、

「If + 主語 + 動詞の過去形・・・, 主語 + would(should、could、mightなど)+ 動詞の原形」

の方程式で表されるウソを必要とするのだ。

フランスの哲学者JPサルトルは人間の実存を〈欠けたもの探し〉として説明していく。この〈欠けたもの探し〉という表現は私がつくったものだが、サルトルは人間をたえざる〈欠如〉としてみる。その欠如はフロイトなら〈無意識のエス〉とでも呼ぶだろう。無意識のうちに人間はたえず〈欠如=無〉を自分の中に分泌し続ける。そして、その〈欠如〉を充填するものを探す。私たちの生きているということをサルトルはそう定義する。

アメリカのシルヴァスタインという作家が『ぼくを探しに』というイラスト物語を書いている。これは、サルトルが難解な哲学として書いているものを見事にイラスト化したものだが、人はそうかんたんにこの〈欠けたもの〉を見いだすこともできないし、みいだしたところでうまく埋めることもできない、ということを描いている。私が大学時代にとてもはやった本だ。余計なことを書くと、妻に結婚する前に(とにかく本を読まない人なので)これなら、とプレゼントしたものだ。はたして、読んだかどうか、家の共同の書棚に今もある。

半沢直樹への感動

そういう観点からもう一度私たちは半沢直樹を見る必要がありはしないか。半沢直樹は、私たちの生活のなかで私たちが失ってしまったもの、そして、その〈喪失〉を〈充填〉させたいと思っている何かを表現していたのではないだろうか?そのとき、私たちは非存在と存在の区別を見失ってしまうのではないだろうか。

私たちは普段、なあに、銀行なんてたんなるカネ貸しじゃねえか、と高をくくっている。その中心に、半沢は切り込んできたのだ。しかも、私たちが見失ってしまっていた〈融資〉の〈魂〉とか、〈信頼〉とか、それをいってしまえば歯が浮くが〈愛情〉とか、私たちが見失ってしまった何かを半沢直樹が、あり得ぬ非存在の半沢直樹が開示して見せたのだ。それがあまりに私たちの心の中に〈非存在〉として〈存在〉していたために、私たちはつい、半沢がフィクションであることを忘れ、感動するのだ。

しかし、くれぐれ、半沢直樹を演ずる堺雅人がいっているように「いい大人が本気にして、マネしないようにね!」なのだ。

ちなみに高校の「現代社会」「倫理」を学習された皆さん、フロイトがこうした心の機制を〈昇華〉と呼んでいたことを覚えていますか?

![]()

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

よろしかったら、クリックをしてください。ブログランキングにポイントが加算されます