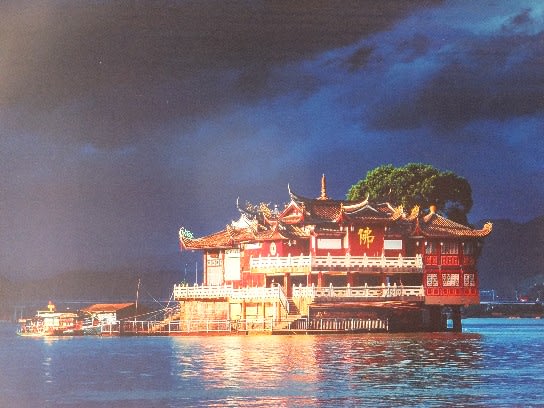

【中国・福建省・福州市】五代後梁の開平二年(908)、閩越王の王審知により鼓山中腹の自雲峰の麓に建立し、閩越王から興聖国師の称号を賜っていた名僧・神晏を招いたことから「国師館」と称された。 北宋の第3皇帝真宗より額を下賜され「涌泉禅院」と命名されたが、明代の永楽五年(1407)に涌泉寺に改称された。 明代の1542年、火災に遭って大部分の堂宇を消失したが、明代末期の1627年に再建された。 天王殿入口に掲げられている金縁の額の「涌泉寺」は、清代康熙三十八年(1699)に第4代皇帝・康熙筆により賜った。

天王殿前両側に立つ二基の八角九層の千仏陶塔は、北宋代の元豊五年(1082)に造立された陶製の宝塔で、国内では他にみられない貴重なもの。 1972年に福州南郊の龍瑞寺から移転された。

総門をくぐって茶色の築地塀に囲まれた参道を進むと、両側に日本では見られない形の宝塔が20基ほど佇む。 塔身の前後に舟形光背が彫り窪めてあり、総門側に仏像が浮き彫りされ、反対側には「佛」と刻まれている。

山門をくぐって堂宇境内に入ると、正面の一段高いところに荘厳な瓦葺屋根の天王殿が建ち、その前庭には中国でここにしかない珍しい陶製の千仏陶塔が立つ。 約930年前の宋代の造立で、高さ7メートルで八角九層の仏塔だが、塔身の8面全てに仏像が浮き彫りされ、その周囲にびっしりと1078体の仏像彫塑が並んでいる。 また、基礎に台座の周りには蓮花、塔を支える姿の金剛力士像、格狭間の中に獅子像等が浮き彫りされている。

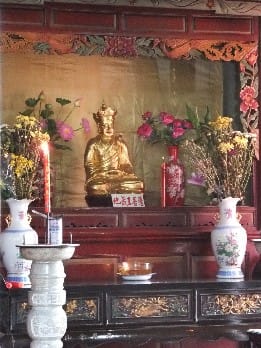

天王殿の中央には、中国禅宗寺院でおなじみの金ぴかで太鼓腹の弥勒尊像、背中合わせに韋駄天像、そして左右には弥勒尊像を守る四天王像が鎮座している。

入母屋造瓦葺で軒反りが大きい総門..四方に浮き彫りされた台座に霊獣の狛犬が鎮座

竹毬を足を乗せる霊獣の狛犬越しに眺めた総門/「無尽石門」の額が掲げられ、左右の床に門当が置かれている

境内参道から見た屋根が苔むしている総門

総門をくぐって直ぐ正面立つに六字名号石標と丸い仕切り門/覆屋に立つ石標に「南無阿弥陀仏」の刻

総門から中門までの塀に囲まれた参道両側に佇む見事な宝塔群..塔身に舟形光背を彫り窪めた中に「佛」の刻

宝塔は石燈籠のような笠が乗り、その上に相輪..塔身の総門側には「佛」ではなく舟形光背を彫り窪めた中に仏像が浮き彫りされている

宝塔の3段基礎の2つに輪郭を巻いて花らしきものを浮き彫りしているが、日本の宝塔とは大いに異なる..参道途中に獅子の狛犬が守る牌坊のような中門が立つ

中門側参道から眺めた中門と同じ造りの簡素な山門

霊獣の狛犬が鎮座する堂宇境内への山門

牌坊のような山門の正面に「海天砥柱」、堂宇側に「仏聖門庭」の表記/羅漢泉

屋根の造りが珍しい瓦葺の荘厳な天王殿..1908年に再建された

天王殿前に立つ2基の千仏陶塔..宋代元豊五年(1082)造立

高さ約7mで八角九層の陶塔..西側(左側)を「賢劫千仏陶塔」、東側(右側)を「庄厳劫千仏陶塔」と呼ぶ/8面の塔身すべてに仏像が浮き彫りされ、その周囲の壁に1078体の仏像彫塑がある

基礎台座に蓮花、金剛力士像、獅子像等が浮き彫りされている/八角の笠の全ての軒上に72体の仏像、また軒から陶製の宝鐸(風鐸)が下がっている

左側は2匹の子供と戯れる霊獣の狛犬

羅漢泉の上の「知恩報恩」の壁刻位置から眺めた天王殿..珍しいアーチ形の窓がある

狛犬越しに眺めた天王殿..入口に大きな門当が置かれている

天王殿入口上の金縁額の「涌泉寺」は清代皇帝康熙筆のもの

天王殿の正面に鎮座する弥勒菩薩尊像/天王殿前吹き放し縁の天井の鮮やかな色彩の装飾

巨大なガラスケース内に鎮座する弥勒菩薩尊像と左側に2体の四天王像

右側に鎮座する2体の四天王像/弥勒菩薩尊像の背面側に立つ韋駄天像