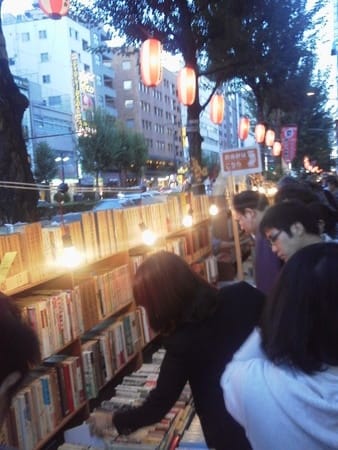

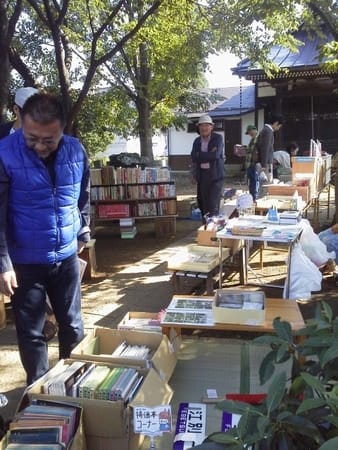

お宮の境内で店を出していた、かぴぱら堂というのを覗く。

(小布施の一箱古本市の続きですけどね。)

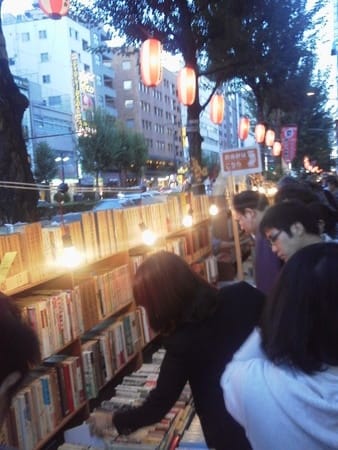

かんじのいい若夫婦(?)が快活に応対していて気持が良かったが、古書だけでなく絵本や鉄道のプレートみたいなものも並んでいた。雑誌も置かれていて、週刊アンポとか気になるものもあったけど、ちょっと高かったのでスルー。

文庫が何箱か。ハードカバーの単行本が数列。ざっとみるとどれも総じて安い。さらにちょっと不思議な配列で、あれっと思うような本が並んでいる。幾つか手にとって、幾つかを諦める。

前川恒雄『われらの図書館』(昭和62年 筑摩書房)をみつける。

著者は、図書館関係者にとっては知らぬものはいない人物、らしい。

ワシは図書館関係者ではないから詳しくは知らないが、戦後図書館の無い町(日野)の図書館長になり、一台の移動図書館から始めてわが国の公共図書館を劇的に変えた人物、であるらしい。

本書はその人が書いた図書館学原論みたいな本らしいが、(違うかも) 状況が今とはだいぶ違うだろうが一応ツバメへの贈呈用に買う。(200円だったからね。)

ちなみに、前川本としては『移動図書館ひまわり号』というのが感動的だ、というのを以前聞いた気がするので、いつか読んでみようと思って帰宅後検索してみたが、わが住む地域に7館ある公共図書館のうち、所蔵しているのは1館だけであった。

ガンバレ公共図書館。

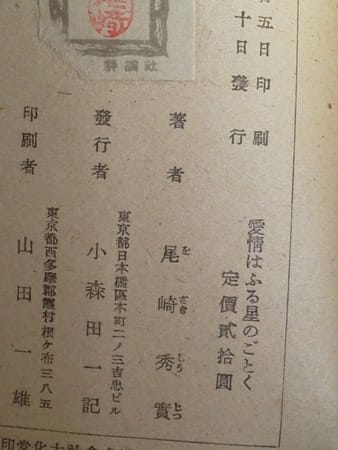

で、さらに渉猟しているとハードカバーの谷間に、尾崎秀実『愛情はふる星のごとく』(世界評論社 昭和21年)をみつけてしまう。

云わずとしれた戦後のベストセラーである。

井上ひさし『ベストセラーの戦後史』によれば、昭和21、22年がベストセラー第2位、昭和23年1位というのは空前の記録、であるらしい。戦後最初のベストセラーにしてロングセラー。版元も、最初の世界評論社のほかにも青木書店その他あるらしい。ともかく、世の中にたくさんあるわけだ。(そのわりにはトンと見ないが。)

されど、これ、最初の世界評論社の、しかも初版、である。けっこう美本だし。

帰宅後検索してみると世界評論社版で最低でも1,000円はつけている。それが500円で買えたんだからラッキーである。

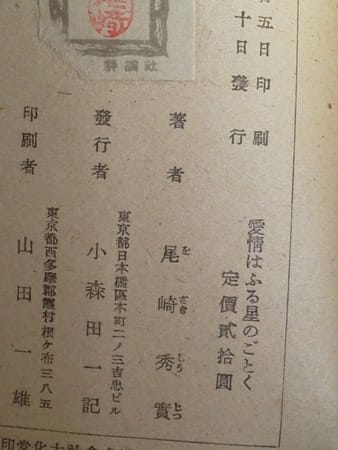

ちなみに奥付をみると当時の定価で二十円。

著者名だけにルビがふってあって、「をざきしうじつ」となっている。(表紙は「秀実」で奥付は「秀實」)

これはどういうことなのか?

出版社が作者名を知らなかったのか読めなかったのか。女じゃないよ男だよ、ってんでわざわざ振り仮名振ったら間違えた、ってわけじゃないだろう、まさか。

たしかに「秀実」を「ほつみ」とはなかなか読めんが、版元でわざわざ間違えて印刷するなんてのはちょっと考えられんよなあ。