感動との出会いをもとめて・・、白いあごひげおじさん(もう、完全なじじいだな・・)の四国遍路の写真日記です・・

枯雑草の巡礼日記

四国遍路の旅記録 平成25年秋 その9

愛南町柏まで、それから・・(つづき)

(前回は観自在寺にお参りしたところでした。)

観自在寺から西に向う道は、今は国道56号ですが、この辺り昔は海であった所。山沿いに昔の道が残っています。その道を辿ってみます。

観自在寺近くは失われた道もあると思われますが、右の山に興禅寺や来迎寺を見て山際の道を行くと、来迎寺の下、住宅の石垣に挟まれるように茂兵衛標石があります。

正面に手印、行先などの標示はなく「八十八辺目供養 長州・・・中司茂兵衛」と。左面に「左 船場 明治十九年三月」と刻まれます。明治19年は茂兵衛が標石の建立を始めた年。これは、最初期の標石のひとつです。 船場とは、昔この近くにあった貝塚港を指すのでしょうか。

そこから低い山を越えて進むと、御荘地四国の石仏が並ぶ道。昔の遍路道を偲ばせる素晴らしい道です。 貝塚の茂兵衛標石

貝塚の茂兵衛標石 貝塚の茂兵衛標石

貝塚の茂兵衛標石 笹子谷への道

笹子谷への道 復元版真念石

復元版真念石

舗装道との交差点に至り、そこに「右へんろみち」と刻まれた新しい標石。

ここは、平成23年10月に確認された真念石があった所。(真念石は、現在、宇和町歴史博物館に保管されているようです。)新しい標石は、その復元版なのです。(何と味気無いことか・・)

旧遍路道は、ここから右へ、笹子谷を奥まで回って、向いの山裾の川沿いを御荘港方向に南下して、国道に合流します。

西側の山を越える旧道もあったようですが、今は川を渡る橋もありません。(唯一ある鉄板の橋は、みかん畑へ上る道。)

暫く国道を行き、八百坂(はっひゃくさか)の切り通しの手前を右折、猫田の集落を通る道が旧道。今は殆どが舗装され、昔の道の風情は残っていません。

御荘菊川も今は新国道を通る遍路が多いようですが、できれば旧道を通りたいですね。(旧道を指す「四国のみち」の標石の矢印標示を汚く消したのは誰の仕業?)

特に、旧道を行き菊川の橋を渡って新国道に出る所。地蔵の残る地道で、昔の道の雰囲気が味わえます。

峠を越えて室手。突然、眼前に拡がる海の青さ。松尾峠以来、久しぶりの海に感動します。

沖の三ツ畑田島の三の小さな三角形が印象的です。 室手の海岸

室手の海岸

この辺りで、柏のOさんの車を待ちます。

旧宿毛街道中道の拠点探査。Oさんの軽バンで荒れた作業道を強引に上り、大岩道への道、2ヶ所を探りました。私が歩いたのは3年半前、道の変わり様には驚くことが多かったこと・・

遍路日記とは関係ないこと、ここでは省略します。

その夜は御荘の宿。夕食は女将さんを入れた3人で回転寿司。楽しく過ごしましたとさ。

御荘付近の地図を追加しておきます。

(11月14日)

柏坂を越えて津島まで

室手海岸、今日は曇り

足が遅い上、道草も頻繁、おまけに行ったり戻ったりで、さっぱり進みません。今日も津島町高田までしか行かないのです。

昨日の歩き継ぎ、曇りの室手海岸を眺めて、柏のOさんのお宅の近くを少々。Oさんの、この地の悩み、個人的な悩みも少々お伺いしました。

Oさんと上り口で別れ、私は柏坂を上ります。そうそう、その前に石造物マニアは忘れてはいけません。坂の上り口の手前、酒店の前にある茂兵衛標石。184度目、明治34年。「(手指し)龍光寺 (手指し)観自在寺 左舟のりば」。標石の店側で少々見え難いのですが、茂兵衛さんとしては珍しく感情が出た句が刻まれています。「以登嬉し まよいもとけ天法能みち」。

大変きれいな標石で、地元の方々の心配りが感じられます。 柏の茂兵衛標石(右)

柏の茂兵衛標石(右)

柏坂を上って行くと道の左側に小さな墓があります。

「びんごとも とさや おゆき」と刻まれています。「びんご とも」は、現在の広島県福山市の鞆港。今も港に面した海辺に土佐屋跡が残っています。いろは丸事件との関わりで、鞆に泊ったこともある坂本龍馬との関係を連想したくなるのですが、その糸は手繰れないようです。おゆきさんはどういう子細で、この山道で亡くなることになったのでしょうか。

上り口から2kほどで柳水大師のある柏坂休憩地。

立派な大師像がありますが、それは台座に刻まれるように、明治25年、中務茂兵衛が建立したものです。 おゆきの墓

おゆきの墓 柳水大師

柳水大師

柏坂、大師峰付近からの眺め 正面は沖ノ島

この柏坂休憩地に至る上り道には、昭和12年、この地に逗留したという野口雨情の詩を記した木標が立ちます。例えば「松の並木のあの柏坂幾度涙で越えたやら」(ああ、センチメンタルの極み!)

坂の最高峰は大師峰と呼ばれます。道はその少し下を進みます。その前を横切るのが、舗装された立派な林道。けっこうな頻度で車が走っており、驚かされます。地図で見ると、この道は篠山から小岩道、そして国道56号に繋がっている長大な道なのです。

清水大師を過ぎ、接待松を過ぎ、道は下り坂。つわな奥展望台に達します。ここから見る、由良半島を始め宇和海の島々の情景には、暫く足を留めさせます。何度目でしょうか・・ここに来る度に、天候により、時間により異なる印象を残してくれます。

つわな奥からの眺め 馬の背

馬の背 柏坂の標石

柏坂の標石

馬の背を過ぎると、おそらく柏坂では唯一と思われる標石に出会います。

昭和5年7月の建立で「(両手指し)へんろみち四十番いなり寺 四十番かんじざい寺」(いなり寺の四十番は誤刻)

茶堂まで下れば、その先は民家と畑。最初の家で、おばあさんが話かけてきます。

昔遍路宿をやってたそうです。今夜は何処に泊るのか・・と何度も聞いてきます。

水道の蛇口があるので「水を・・」と言うと「それは出ん」とポンプを動かして太いパイプからどっさり戴きました。

山道を下った小祝川に架る小祝橋の畔。徳右衛門標石があります。

「これより いなりへ八(里?)」。下部は土に埋まって、地上は1m足らず。それがこの標石を大師像のように見せているのでしょう。お水や花が供えられています。

小祝橋の徳右衛門標石

芳原川に沿って行き、大門で国道を横切ると、左手に臨済宗禅蔵寺が見えてきます。

この寺には、県指定有形文化財に指定されている薬師堂があります。以前から是非参りたいと思っていたところ。

禅寺特有の簡素な山門をくぐると、緑の草の上、堂々とした仏殿の横に薬師堂が見えます。残念ながら境内の大銀杏は、まだ緑のまま。

案内板には、およそ次のようにあります。

「薬師堂は方三間(間口・奥行5.61m)、方形造、茅葺。創建は室町末期の1540年頃とされ、その様式を残して江戸中期に再建されている。外部は素朴な草庵風の日本の伝統的な民家の様式を踏襲していると言われる。花頭窓は禅宗様の古い形を残す・・」

何といっても民家風の茅葺が、仏堂という厳めしさを消して、我々を誘ってくれそう。それでいて前面の花頭窓、向拝、扉など力強さを失ってはいない。

どことなく感じるダイナミックさは室町建築の香りなのでしょうか・・仏殿の清楚さ、六地蔵のおられる緑の境内を含め、心洗われる出会いでした。 禅蔵寺山門

禅蔵寺山門 禅蔵寺

禅蔵寺 禅蔵寺薬師堂

禅蔵寺薬師堂

芳原川の左岸の道を通り、内田の観音堂を拝し、金剛橋を渡ります。

ここから岩松までの道筋は2、3ありますが、川右岸の土手を通り、オサカの鼻の地蔵堂を拝し、山際の芳原庵寺の前を通る道がよいのではないかと思います。

オサカの鼻は、国道がその先端から100くらいを開削して通じたため、国道から50mほど西側の残った山塊の䕃にあるのが、昔からの地蔵堂だと思われます。

お堂には、合掌の印を結んだ地蔵と、元禄5年(1692)の僧侶の墓が並んでいます。 オサカの鼻の地蔵

オサカの鼻の地蔵

芳原庵寺の前の道も、地蔵があったり、右手の山に遍路墓の姿を覗えるいい道です。

岩松の街を通り抜け、今日の宿は、津島町高田のビジネスホテルです。

岩松付近の地図 柏付近の地図 柏坂付近の地図 畑地付近の地図を追加しておきます。

(11月15日)

四国遍路の旅記録 平成25年秋 その8

松尾峠を越えて一本松まで、安養寺

宿を出て、寺前の茂兵衛標石を左折、0,5kほどの緩やかな山道を辿ります。

国道に出て押ノ川へ。

市山峠付近、右手に「南無阿弥陀佛」の名号や線彫りで仏像を刻んだ古石塔群があります。

犬を連れた散歩の人に聞くと「ここは古墳でもあって、石塔は江戸期より古いものらしい・・」とのこと。

その先、国道(新道)から左へ少し入った所に、一里塚跡と法華経塔があります。法華経塔は、柏島法連寺の日教上人が、貞享元年(1684)、五台山、甲浦と合わせて土佐国内に三基造立したものの一つ。貴重なものです。一里塚跡も今日まで残るものは珍しいと言われます。 市山峠の一里塚跡

市山峠の一里塚跡 宿毛市和田付近

宿毛市和田付近

松田川は、昔は牛の瀬川と呼ばれていましたが、江戸時代、件の野中兼山により建設された河戸(こうど)堰などにより、利水の便が図られていましたが、大正期以降頻発した台風による大被害に対応するため、平成12年、中流域の坂本ダムの建設、平成16年の河戸堰の可動式化が行われてきたということです。

新国道に架る新宿毛大橋の北100mほどが遍路も通る旧国道の宿毛大橋、さらにその北(上流)500mに可動化が成った立派な河戸堰が見えます。

宿毛大橋と堰の間が昔の渡し場。この辺りに折れた茂兵衛標石があると聞いていて、探しがてら土手を歩いていると地元の人に会います。

「だんなみてーなほんものじゃねーけど、こないだワシらも遍路行ったよ・・バスだけどよー。・・この辺り草刈りするけどそんな石は見ないなー。この辺りに昔、木の橋があっての、橋は新しくなるほど南へ移ってるってことだ・・」

標石は見つからず、河戸堰の上を歩いて対岸に渡ります。昔の渡し場と思しき所、土手に慶應三卯十一月と刻まれた地蔵がありました。新しい花が供えられています。 松田川渡河地点付近の地蔵

松田川渡河地点付近の地蔵

宿毛大橋の袂に竹大師堂。狭い境内には、「右(手指し)へんろ道」などと刻まれた明治期の標石が転がっていたりします。

宿毛の街を抜け、貝塚から松尾峠への道に入ります。

舗装道が地道に変わってすぐの所。江戸時代中後期の年号を見る多くの遍路墓が集められています。

錦、小深浦、大深浦と集落を経るこの道は、文政、天保などの時を刻んだ地蔵や墓を見て小さな峠を越える・・素晴らしい遍路道だと私は思います。花の季節は尚更でしょう。周りの山や空を映す小深浦の美しい溜池の傍で休むのもいいものです。 錦付近の道

錦付近の道 小深浦の溜池

小深浦の溜池

松尾坂番所跡を過ぎ、子安地蔵堂の傍から峠まで1.5kは急坂の山道。

この道は、昭和4年、宿毛トンネルが貫通するまでは、幡多と南予を結ぶ主街道であって、峠の案内板に拠ると江戸後期には、日に2、300人の旅人や遍路が通ったと記録されているということです。トンネルの開通により人の流れは変わり、2軒あったと言われる峠の茶屋も閉められ、遍路とハイカー以外は通らぬ道となったのですね。

峠の東側に「従是東土佐國」、西側に「従是西伊豫國宇和島藩支配地」と刻まれた2基の領界石が立っています。峠の案内板によると、伊予側のものは貞享四年(1687)の建立、土佐側のものはその翌年・・と書かれていますが、実はこれは正確ではなさそう。

伊予側の石に「・・宇和島藩支配地」とある「藩」という呼称は、藩籍奉還後から廃藩置県の間(明治2~4年)の間しか使われておらず、この石はその間に設置されたものであろうと考えられています。

それでは、貞享四年に設置された領界石は何処に・・ 松尾峠を下った小山本村の小山番所跡近くに三本の標石が立っています。その中央の石がそれであると見られています。そこには「従是西伊豫國宇和嶋領」と刻まれています。 四国遍礼名所圖会 松尾坂

四国遍礼名所圖会 松尾坂

「サカイ」と書かれた峠に2本の標石が見られる。「土佐國国境碑」と現在小山にある初代の「伊予國国境碑」であろうか。

松尾峠の領界石(土佐側)

松尾峠の領界石(伊予側)

昔は峠から宿毛湾の絶景が得られたようで、歌にも詠われていますが、今は樹木が繁り殆ど望めません。絶景をもとめ、150mほど西、純友城跡の展望台に寄ります。

藤原純友は有名でよく知られていますが、純友の死後、その妻がここで亡くなったなんて悲しい歴史、知りませんでした。

展望台からの眺望は見事です。絶景と呼ぶかどうか・・は個人の主観でしょうが。

近くには宿毛新港、咸陽島(かんようとう)(干潮時には歩いて渡れる。だるま夕日のポイントとしても知られる)。遠くは、柏島、蒲葵島(びろうじま)それに江戸初期の宇和島藩、土佐藩の国境紛争で知られる沖の島・・一望のもとです。 純友城跡から

純友城跡から

純友城跡から(咸陽島)

純友城跡から・・

松尾峠から伊予側の下り道には驚かされます。昔の街道の雰囲気はもう何処にも残っていません。整備され尽したハイキングコースといった感じ。

山道を出ても、遍路道には特別製の道が用意されています。歩き道としてはこれ以上はないと思われる道・・

(追記) 土佐人気質について

土佐の道と伊予の道。この歴然とした違い。それに関連させて想起することがあります。追記しておきましょう。

昨年、佐藤久光・米田俊秀訳により紹介された、アルフレート・ボーナーの著書「同行二人の遍路」昭和3年(1928年)。(この四国遍路の研究書とも言える著書は、自らの遍路体験と文献調査によるもので、この時代、日本人を含め他の誰も為し得なかった点でも貴重であり、一種の驚きを禁じ得ないもの。)

そのなかで、ドイツ人ボーナーは、土佐の道の厳しさとともに、その人について執拗に記しています。土佐はその昔、遍路を拒否し続けた歴史を持ち、土佐の人々は遍路に対して極めて冷淡であったが、当時(昭和の初め)もまだその名残りがあった・・と。

土佐から伊予に入った遍路は、そこでいかに温かい対応に迎えられたかをも。

振り返ると、8年前、私が初めて松尾峠を越えて、一本松の街に入った時の遍路への関心と温かい対応を日記に書き残しています。(一巡目、第2回 その6) ひょっとしたら、100年に近い時の間もその気質は更に受け継がれてきたのかもしれません。

だからといって、現在の土佐(高知県)の人が遍路に冷淡であると言っているのではありません。そう感じたこともありません。

私は、土佐の道が好きです。海辺も山路も。その荒々しい表情の道こそ、遍路が歩く道であるとさえ思います。土佐の人に残っているかもしれない遍路に対する若干の無関心さは、現在の遍路にとって、むしろありがたいことかもしれませんね。

やがて小山本村。自然石のお堂の中の大師像と3基の標石が並びます。

右から、徳右衛門標石「これより くあんじざいじへ三リ」。この石は元々松尾峠の山道の出口にあったといいます。

中央の石は領界石で前記したもの。ただし、この石は明治になって遍路標石として再利用された際、手指し、大師像、「みぎへんろみち 明治十三年」などの文字などが後刻されています。

そして、左のもう一つの領界石は、やはり「従是西伊豫國宇和嶋領」と刻まれますが、天保5年(1834)に建てられたものと言われます。

そこより少し行った左側が小山番所跡で、当時使用された井戸のみが残っています。 特別製の歩き道

特別製の歩き道

小山本村の大師堂と標石群

一本松の街に入ります。

今日の宿はここなのですが、時計はまだ昼を少し廻ったばかり。寄り道の始まりです。

広見の札掛から分岐する篠山道の途中、増田中組にある安養寺と徳右衛門標石を訪ねます。(篠山へ行く遍路は昔から通った道ですが、最近は協力会が広域農道を篠山へ行く道として充てたため、通る遍路は殆どいないようです。)

国道56号が増田川を渡った所から北へ行く道を辿ります。

1kほど行くと、橋の袂に四角の樹木のようなものが。これが蔦に纏われた徳右衛門標石でした。

蔦を除きます。何年かぶりに太陽を見て標石もうれしそう・・きっと。

「これより ささ山へ三リ」辛うじて読み取れるほど。隣には小さな地蔵標石「左へんろ道」と。

安養寺を訪ねます。こういう村では、きまって若い人の姿は見ません。でも中高年の人がけっこう外に出て働いています。

何人かの人に聞いても、皆「ああ、安養寺さんね・・まっすぐつきあたり・・」とニッコリ。

村の人に微笑みをいただいただけで、私はそう思ってしまうのです。寺の門前村のような中組は、どこか幸せの村のようだと。うれしくなります。

浄土宗安養寺。山を背に立派な佇まい。庫裡の前、多くの布団が干してあるのも開かれた寺を思わせます。

毎年旧暦の7月11日に行われる「花とり踊り」で知られます。

本堂の前の六地蔵。元禄や享保など江戸中期の年号が見られる立派な地蔵。寺前の蓮池も、この季節寂しげで美しい。

増田中組の徳右衛門標石 安養寺

安養寺 安養寺の地蔵

安養寺の地蔵 安養寺の池

安養寺の池

帰りの道は行きとは違う淋しい山際の道を通って一本松に戻りました。

右手に、山裾を縫うようにはしる篠山道を見ることができます。

いいお寺といい村におまいりした、満ち足りた気持ちでした。

宿毛付近の地図 札掛付近の地図を追加しておきます。

(11月13日)

愛南町柏まで、それから・・

一本松の宿を発って、40番観自在寺におまいり、柏近くまで歩いて、前記のように別用でOさんにお会いする。これが、この日の予定。

県道299号(旧街道)を行くと、右手に神社の幟立てに寄り添う、文政11年の標石があります。(幟立ての方が後設置ですが・・)「これより くわんじざい寺迄二里」。

やがて札掛。

篠山神社の一の鳥居の前の札掛宿。女将さんにご挨拶しようと思いましたが、宿はひっそり。お出掛けのようでした。

ここより上大道の駄場まで、協力会は忠実に県道299号を遍路道に充てていますが、(「うさぎの耳」と言われる)県道をバイパスするように、地道の遍路道があります。

できれば、こちらを通りたいもの。もっとも、案内標示もしっかりありますから、それに従えば、意識しなくても導かれます。

満倉小学校の向い、立派な休憩所があります。そのすぐ先、小さな地蔵と並んだ徳右衛門標石「これより左リ こわんじざいじへ壱里半」があります。この標石は元は100mほど西、旧街道の灘道と中道の分岐点にあったと言われます。

今日は灘道を辿ります。暫く行くと、道右手に(両手指し)へんろみち 城辺豊田町 中尾クニと刻まれた比較的新しく美しい標石。

山道を下ると地蔵堂。コスモス畑が何とも美しい。地蔵と並んだ備中の人の墓。 上大道の徳右衛門標石

上大道の徳右衛門標石 豊田の標石

豊田の標石 山陰の地蔵堂

山陰の地蔵堂 コスモス畑

コスモス畑

豊田の小さな橋の袂、徳右衛門標石「これより くわんじざいじへ一リ」。隣に政吉の手指しがあったということですが、見当たりません。(政吉の道標にはよく漁網が掛けられている・・実はこの時も。)

金彩の色絵で知られる豊田窯跡。小さな橋を渡ると、古い宝号塔や地蔵が集められた広場。近くの人の話では、ここで篠山大権現の神火を受けた祭りが行われていたという。

豊田の僧都川畔。この辺り、飛石伝いに川を渡り、峰地の中道に合流する道もあったようです。

昔の灘道は、ここから城辺の街中を通って観自在寺に向っていたようですが、私は僧都川左岸の土手道を行きます。

40番観自在寺。門前には托鉢の遍路が立っています。

団体のおまいりで、若い女性の美しい声でのご詠歌を聞きました。納経所の若い僧は「○○派のご詠歌だと思うが、ちょっと節廻しが違う・・」とおっしゃる。門前の托鉢といい、ご詠歌といい、この寺での他の遍路記によく出てくるように思われます。不思議な符合なのかもしれません。

この寺では、私も過去3回のおまいりで、いろいろな人と出会った・・そのことを思いだしていました。 観自在寺山門前

観自在寺山門前 観自在寺の遍路

観自在寺の遍路

城辺付近の地図を追加しておきます。

(11月14日の日記 もう少しつづきます)

四国遍路の旅記録 平成25年秋 その7

上長谷から地蔵峠、有岡道、浜田の泊屋、延光寺へ

朝食の後、宿のご主人に車で送っていただいて真念石のある三差路まで。(歩いて行くと言ったのですが・・)

ここから地蔵峠を越えて延光寺まで行きます。今日もあまり歩かないなー。こんなんでいいのかなー・・

この三差路には、三つの石造物が並んでいます。

今日も石造物マニアの執念の発揮場です。

右側一番背の高い石は「へんろ道 右寺山寺 左足摺山」と刻まれた明治以降と思われる標石。

左側に古色の地蔵があって、中央が真念石。

「右遍路みち 左大ミつのときハこのみちよし 願主眞念 為父母六親、貞享四(1687)丁卯三月廿一日 施主 大坂西濱町てら志ま五良衛門立之」。

真念の心配りが表れた石として知られるもの。また、真念の標石としては唯一年号が刻まれたものでもあります。施主が真念と同所の人であること、日付に大師の祥月命日が選ばれていることにも注目されます。

真念は「道指南」でも「上ながたに村 しるし石、いにしえハ左へゆきし、今ハ右へゆく、但大水のときハ左よし。」と記しています。これは、右へ行って峠を越えた江の村の川(現在の中筋川)は氾濫することが多かったことによるとされています。

上長谷分岐の石造物(中央が真念石) 真念石

真念石 輝く朝の畑

輝く朝の畑

地蔵峠への道は最近全舗装となりました。「歩き」にとってはちょっと残念なことです。

地蔵峠。この峠は「四国偏禮繪図」に記されるように、昔はミワタシサカと呼ばれたようです。峠で交差する林道風の道は、地元の人の話によれば、中村に通じるけっこう古くからの道だということです。

この峠が現在地蔵峠と呼ばれるのは、峠に置かれた二つの地蔵に拠ると思われます。地元の人も「峠には地蔵さんが2体あるよ・・」と言います。

私は以前から不思議に思っていたことがあります。それは、向って右側に置かれた地蔵は、明らかに地蔵菩薩ですが、左側のもうひとつは顔が三つある像。これを、道祖神と習合した地蔵菩薩と説明される方もおられ、それが正しいのかもしれません。しかし、私には形式としては馬頭観音のようにも思えるのです。

はたして中央の頭の上に馬頭が彫られているか・・足場の悪い崖の石段を上って堂前まで行って見ましたが、「あるような、無いような・・」どうも確認できません。ご存知の方、何方か教えてください。

しかし、それは兎も角、この像大変ユニークで、素朴で、魅力的な石仏であることに気付かされます。

地蔵峠、右が江ノ村への道 峠の石像

峠の石像

地蔵峠から下る道は、平成15年、「へんろみち保存協力会」により復元された道で、右側が急な谷という地形上路肩が失われ易く危うい道なのですが、よく維持されていると思わせられます。

坂をほぼ下りきった所に大師堂。

堂内の大師像の台座には「文化十三子年七月」(1816)と刻まれ、今日も色鮮やかな花が供えられ、地元の方の信心を感じさせられます。

堂の周りには、天保九年、尾州と読める人の墓、さらに古色を帯びた墓、独特な表情を持った石仏など多くの石造物が集められ、幽玄な空間を造っています。 大師堂

大師堂

大師堂付近の石造物 中筋川

中筋川

江ノ村を過ぎ、安らぎ大師が置かれた西ノ谷休憩所から平田への道は、協力会では国道56号バイパス自動車道の下をくぐって、側道を左右する道を充てていますが、最短距離には違いないのでしょうが、ちょっと解せないことに思えます。

「名所図会」では「ゑの村、茶屋ニてすし有。甚だよし名物也、川船渡し 三文宛、磯川村茶屋ニて休足、焼米坂小坂也、石燈米ノ形也、有り岡村入口ニ八袋の接待有り、住吉社右手有り、山田村此所も八袋の接待有り、中村(現在の平田町中山)」と記しており、昔は現在の国道56号、またはその近く、やや北側を通っていたことがわかります。

私は、西ノ谷から中筋川を橋のある所で渡り、磯ノ川で国道56号に入りました。

有岡団地に少し入り、西側に見える山の一番低い所を目指して、これを越えます。きっと、昔の焼米坂でしょう。荒れていますが、「小坂」ですから難なく越えて有岡八幡の前の道に出ます。

八幡の東隣には日蓮宗の真静寺があります。

寺の前の道には、昭和8年の手指し標石があります。正面には、何やら句のようなものが彫りつけられている様子。(後に調査の結果、経済学者・歌人の橋田東聲の墓を示す(従是三丁)道標であると判明。)

国道に出て、名所図会にも記されている住吉神社の少し手前、文政10年(1827)の大きな標石があります。

「左 三拾九番寺山寺 六十五丁」までは納得ですが、その右に「右 日本勧請(始?) 金毘羅宮廿丁」と刻まれているように私には読めます。私がちょっと調べた範囲では、現在この近くに琴平神社という小社がありますが、方向は左(西)です。下部に「宮ヨリ打ヌケ五十丁」とあるようで、「寺山 六十五丁」は現位置からは遠すぎる、「右」は左の誤り(?)この標石は廿丁ほど東方にあったのかも・・などと思い惑う、果たして・・ 山奈町山田の標石

山奈町山田の標石

追記「再興された金毘羅宮」

文政10年の道標に記された金比羅宮の所在地特定には悩まされましたが、その後「南路志」の山田村の項に次のような記述があることを発見。(意訳)

「金毘羅大権現 五宝寺林内奥院、勧請年不知なれど五宝寺の峯に旧跡があるという、何れの時より退転したのかも言い伝えは無い。」

五宝寺(道標より北へ約2k、現住所宿毛市山奈町山田)の裏山の山道を上った所に、明治11年再興されたという金毘羅宮がある。これが道標にも記された金毘羅大権現であると思われる。(南路志の「奥院」という表記は「別当」と解した方が自然であるかも・・)

第39番札所延光寺への道程としては可成りの遠回りではあることと、「宮ヨリ打ヌケ・・」の表記に惑わされ、「打抜け道はない」と思ってしまうが、古い地図(明治末)には芳奈を経て延光寺に至る山道、小道が存在したようである。

さて、この先、国道を外れて寄り道の始まりです。

山奈町芳奈にある浜田の泊屋を訪ねます。

薄い緑に拡がる田畑の向こう、鶏神社の参道の横に、その特徴のある姿を見せます。

案内板には凡そ次のように書かれています。

「幕末から明治、大正にかけて幡多に280ヶ所もあったが、今では芳奈に4ヶ所を残すだけとなった.泊屋は別名「やぐら」といわれ、戦国時代に見張りのために建てられたものが起源であるといわれる。その後、集落の警備や若衆の夜なべ、娯楽、研修、社交の場となり、幕末以降全盛を極めた。明治の終り頃から公会堂にとって変わられ、或いは風紀を乱すという理由で次々と壊されていった。芳奈には、この浜田の他に、下組、靴抜、道の川に泊屋が残されている。浜田の泊屋は国指定重要民族資料となっている。・・床下には、若衆達が娯楽として使用した力石が今も残る・・」

泊屋は、俗には「夜這い」などとの関連で風俗的な意味で語られることが多いのですが、その時代、より建設的、開明的意味をも持っていたことが想像できるのです。

泊屋の現代に通ずる意味を語るには、私は知識にも欠け、能力もありません。ただ、そこにある物理的な建物の中に秘められた、当時の人々の思いや願いのようなものを感じとれたら・・と思うだけでした。

浜田の泊屋は、明治14、5年頃の改築と言われ、九尺四方、木造高床式の平屋建。屋根は入母屋造り桟瓦葺きです。四隅の柱には、栗の太い自然木をそのまま用い、屋根の勾配を緩く、全体のなかで部屋部分を小さくして安定感を持たせています。もちろん、寺社建築のように贅を尽くしたものではありませんが、実用性の中に控え目な華麗さを潜ませて、風格ある建物となっています。それを造った人々の細かい心配りと、託した希望を感じとれたように思いました。

帰り道でお会いした奥様に「残っているという他の三つの泊屋はここから近いのですか・・」とお聞きすると、「いやいや、見るこたーねえ。いや見ない方がええ・・」とのこと。 浜田の泊屋

浜田の泊屋

浜田の泊屋

浜田の泊屋

県道353号を通り延光寺に向います。

宿毛市運動公園の前を通り、上に養護施設が見える所。

「39番やったら、その先を右に下りて、右に曲がればすぐや・・」と教えていただきます。

石造物マニアの私は国道まで出て、標石など見ながら延光寺まで行くつもり。でも、見ておられるうちは、指示の通り進みます。これでも、気を使っているのです。

国道から入った寺尾の集落の道沿いに、多くの石造物が集められています。

「右 寺山十丁目、寛政四年三月廿一日」の地蔵道標。天保4年大坂堺安立町の人の墓。但馬城崎郡今森村、母子の二人墓。周防上之岡の人の墓。「南無大師遍照金剛」の宝号石。それに真念石。

真念石は「・・みち」が辛うじて読めるもので、そうと言われなければ、そうと気付きません。  寺尾の標石

寺尾の標石 遍路の墓

遍路の墓 寺尾の地蔵

寺尾の地蔵

その少し南、誰かが遍路笠を被せた立派な地蔵があります。享和三年癸亥(1803)。台座には手指しも刻まれ寺山道を指しています。(この手指しは後の追刻と言われます。)

国道のバス停「寺山口」の近く、道の角、嵩上げされた道路の傍、一段低い畑の中に茂兵衛標石。265度目、大正5年12月。「(手指し)寺山延光寺、足摺山江十一里、「旅もれし唯一すじに法の道」。(この添句、「旅もれし・・」の「も」は「う」の間違い、または異変字か?って喜代吉栄徳さんが言ってますね・・)

その200mほど北にも茂兵衛標石。237度目、明治43年3月。「(手指し)寺山、足摺山、「花の香やいと奥ふかき法の聲」。この標石も嵩上げされた敷地の隣の一段低い畑の中。

さらに、延光寺の前、40番へ向う山道の分岐にも茂兵衛標石。114度目、明治23年5月。「第39番霊場、40番是ヨリ七里」。

第39番延光寺。山門の立派さにはいつもながら感銘を受けます。境内も落ち着いてよい雰囲気。目洗い井戸にも忘れずおまいり。 延光寺山門

延光寺山門

奥の院、南光院があると聞いておりますので、探します。

追記 「寺山 延光寺の変遷」

澄禅「四国遍路日記」(1653)の寺山の項に「・・寺ノ下近所ニ南光院ト云山伏在リ。・・」また、「四国遍礼名所図会」(1800)の三拾九番赤亀山寺山院延光寺の項に、「・・奥院、本堂より十八丁也、窟 不動明王 大師ごまだん、今ハ人間不通、門ノ跡、夫より門前へ出て一丁 中村南光院、修験者とテ一宿。・・」とあります。(「南路志」にも「奥院、当寺より酉の方(西方)の高山にある。頂上に大師護摩修行の石檀がある」との記述がある。)

記述は短いものの、夫々この寺にとって重要な事が記されているように思えます。この寺はその起源においては弘法大師との縁は浅いように感じられます。

名所図会や南路志に記された奥院とは遠方で方位も異なると思えますが、寺の南東に貝ケ森(貝ノ森)の頂上(450m)には置山権現が祀られ、修験者の行が行われていたと伝わります。このような行場の一つが里下りして寺となった・・ その一つが延光寺になったのではないかと言われています。(当山派(真言系)修験の流れ・・そしてこの地方のリーダー的立場にあったのが南光院であったのではないかと。)

戦国期、16世紀後半、長宗我部元親は讃岐に入り、金毘羅の実質上の創始者(松尾寺の金毘羅権現化)とも言われる宥雅を追い、土佐出身の修験者南光院を宥厳と改名させ松尾寺に入れたとされます。

その後、元親の讃岐撤退とともに宥厳を土佐に呼び戻し延光寺を与えるなど変転を重ねます。江戸期に入り土佐に入った山内家は本山派(天台系)修験を支援したため、南光院は衰退し、延光寺が保護されることになります。澄禅も「本堂東向、本尊薬師、二王門・鐘楼・御影堂・鎮守ノ社、何も此太守ヨリ再興在テ結構ナリ。・・」と記しています。

(私は延光寺に参り、納経所で奥ノ院南光院の場所を尋ねました。「本寺には奥院はありません」との返事。その理由の一部が分かったように思ったものでした。) (令和5年7月追記)

今日の宿は門前の一軒宿なり。

地蔵峠付近の地図 有岡付近の地図 寺山付近の地図を追加しておきます。

(11月12日)

四国遍路の旅記録 平成25年秋 その6

打ち継ぎの言い訳・・

私の四国遍路の旅 平成25年秋編は、10月4日、39番延光寺を前にした宿毛の街で終りました・・と私自身も思っておりました。

ところが、1ケ月少々の間を置いて再開していたのです。くたびれてひっくり返っていたはずなのに、何とまあ・・

一つの理由は、この10月「旧へんろ道[宿毛街道中道]復元整備事業」を立ち上げられた愛南町柏のOさんが「ぜひ、お会いしたい」と言ってこられたこと。

私と「中道」の係わりを訝る筋もおありでしょうが、実は3年半ほど前、この道の一部を藪を掻き分け強行突破したことがあるのです。(もちろん通れなかった所、通らなかった所も多かったのですが、その様子は、当日記「三巡目、第4回 その2(2010.4.7)「旧宿毛街道中道越えに挑む」をご覧ください。)

という訳で、Oさんにお会いする行程を含め、宿毛の前から打ち継いで宇和島まで行こうという算段となった次第。調子に乗って篠山の尾根道越えもと欲張っておりましたが、思わぬ寒波に震えあがって、それは中止。

いつものように寄り道と道草の多いゆっくり歩きですが、今回は通常の遍路行程以外の寄り道場所の多くは、いつもそのブログを愛読させていただいている「楽しく遍路」さんの後追いをさせていただきました。むろん、楽しく遍路さんのように博識でもなく、物事を系統だって探究する心も持ち合わせない私のこと、ただ、ぼーっと眺めてきただけではありますが・・ここに記して、感謝申しあげます。

それから、言い訳をもう一つ。この頃の私の遍路日記は、何となく遍路道の石造物マニア風になってきたなー。(この何百年もの間、四国の道を歩いた人が、それを見守った人々が、残してきた路傍の石、その、もの言わぬものが語ることを感じとりたい・・) 今回もよけいひどくなりそうな気配だけど、お赦しあれ・・

柏坂の上から・・

真念庵、伊豆田神社、成山峠、上長谷の宿へ

この度の打ち継ぎの歩き始めは、どういう訳か、その日の午後、真念庵に近い市野瀬からです。

ドライブイン水車の近くから遍路道に入ります。

道の入口には「足摺遍路道三百四十三丁石が置かれています。いかにも昔の遍路道を思わせる山道。三百四十四丁石・・三百四十七丁石も見ましたし、明和8年(1771)藝州と読める女性の墓、それに比較的新しい福岡の女性の墓が目を惹きます。

真念庵。やはりここは何か特別の雰囲気を持った空間だと思わせられます。

真念庵が建てられた時期については、「土佐国堂記抄録」に「天和二壬戌年。大坂、寺嶋眞念以願建立」とあるところから1682年とされているようですが、「空性法親王四国霊場御巡行記」(1638)(伊予史談会本)に「真念庵」との記述があるのはやや疑わしいとしても、澄禅も、足摺り打ち戻りが通常であったその時代に、その場合「荷俵ヲ一ノ瀬ニ置テ足摺山ヘ行也」と記しているように真念庵建立以前から、この場所に遍路のための宿泊施設があったであろうことが覗えます。

真念は大坂西浜町寺島に住む、高野聖系の一修行者であったと言われますが、土佐出身ともいわれ、その二十余回の遍路の拠点はこの辺りにあったのかもしれません。

「道指南」では、当然「市野瀬村。・・此村に真念庵といふ大師堂、遍路にやどかす。但さゝやまへかけるときハ、此庵に荷物をおき、あしずりよりもどる。月さんへかけるときハ荷物もち行。」と記しています。

中央のお堂の本尊は地蔵菩薩(成川にあった音瀬寺から移したものと言われます。)弘法大師像、薬師如来とともに祀られているため、地蔵大師堂とも呼ばれます。

境内の多くを占めるのは、明治初期の庵主、法印実道が浄財を集めて建立した四国八十八ヶ所本尊石仏。その荒削りな石仏群の独特な表情に魅惑されます。中には少し雰囲気の異なる文化15年の地蔵形式の墓なども混じります。

大師堂の前にある手洗鉢は、地元の六左衛門の寄進で貞享三年(1686)と刻まれています。境内にある最も古い石造物でしょう。建物は変わってもこの手洗鉢は庵の建立当時からここに居座っていたということですね。ついでに堂前にある三百四十九丁石について触れておきましょう。

表には「是より足摺山江三百四十九丁(九の字体が変で後刻では?と言われているらしい・・場所からいってもこれは三百四十八丁石)施主作州勝南郡百々村観音寺」と刻まれますが、裏面には次のようにあるのです。「其時庵住法瑞 弘化二乙巳年九月下旬立之 いざり立 目くらか見たとをしが云 つんぼか聞いたと御四国のさた」ちょっと風変わりな坊さまが住んでいた・・ということでしょうか。 三百四十七丁石、作州 はが講中の字が読める

三百四十七丁石、作州 はが講中の字が読める 真念庵(地蔵大師堂)、右手前が手洗鉢

真念庵(地蔵大師堂)、右手前が手洗鉢 手洗鉢(貞享三年銘)

手洗鉢(貞享三年銘)

四国八十八ヶ所本尊石仏

四国八十八ヶ所本尊石仏

さて、かなりくどくなってきましたがダメ押しを。

境内の中心的な石造物はやはり堂の向いにある「真念法師 中開實道」と刻まれた墓形式の石の両側に置かれている二つの地蔵でしょうか。向って右側は「為西庵菩提 享保十五戌年(1730)三月十三日 生母佐(海?)賀茂郡玉川村住人四国行者」 そして向って左側の地蔵 「為大法師眞念追福造営焉 元禄五壬申歳(1693)六月廿三日終」。 これが真念の没年が元禄五年とされる根拠といわれます。

(追記)真念の没年について

上記のように真念庵の地蔵には「元禄五年六月二十三日」とあります。また、現在高松市牟礼洲崎寺にある真念の墓には「元禄六歳 大坂寺嶋住僧 大法師真念霊位 六月廿三日・・」とあります。これらより真念の没年は元禄四年であり、真念庵の地蔵は一周忌に、洲崎寺の墓は三回忌に建立されたとする説が有力のようです。(h29.7)

真念庵に長居しすぎました。趣あふれる石段を下ります。春にはきっと椿の花が、秋には紅葉が数枚散っています。

石段下には「あしずりへ/七リ/此うへ(指差し)あん」(嘉永元(1848))と刻す道標。

左、真念追福地蔵 右、西庵祈念地蔵 真念庵の石段

真念庵の石段 真念庵石段下の道標

真念庵石段下の道標

三原に向う県道46号を200mほど、通称「三原分岐」。

ここには、多くの石造物が集められています。また、引っかかります。

一際背の高いのが、足摺三百五十丁石(弘化二年)。殆ど読み取れませんが「あしずり三百五十丁」の他に「寺山五リ、五社十四リ」などと刻されます。その前方の石がおそらく政吉の手指し。

その横が真念石。これも判読困難ながら「右 てらやまみち五里 左あしずり山みち七里 南無大師遍照金剛、願主真念 為父母六親 土州一野瀬村文助」と刻されます。その右 足摺道 寺山道を指す道標。右端に、丁石成就を刻す石。どういう訳かこの石は比較的読み易い。嘉永五子午三月二十一日の日付。「足摺山迄山川海(路?)遠近難有 いさめんため 奉蹉跎山建石 取捨御断申置候」と刻す。

なお、三原分岐に集められた石造物のうち一番左の標石には、読みとり難いながら「白王山へ かける人ハ三十丁 手まへより右へ登り・・」などと彫られており、赤婆辺りから直接白王山(嘗て38番奥の院であった白皇山)へ行く道を案内していると思われます。(この道については平成25年秋 その4に若干補足)

三原分岐の石造物

三原分岐の石造物 三百五十丁石

三百五十丁石

三原分岐から1.5kほど、県道を外れ右に伊豆田神社へ行く道に入ります。

分岐道の入口には「伊豆田神社 鳴川谷に沿って0.8k高知山を背に鎮座」と刻んだ新しい標石。その左に、手指しの標石もありますが刻字は判読不能。

この伊豆田神社は「延喜式神名帖(905)に記され、一般に式内社と呼ばれる古社で、幡多三古社の一つでもあります。

1500年以上前、東国伊豆の一族がこの地方に移り、その氏神の神社が勧請されたという説や、この地は昔、湧水が多く それをイデユタ(出湯田)と呼んだのが神社名の語源とする説などがあるそうです。また、この神社は元々伊豆田坂の麓にあったけれど、その地が汚れてきたので「ワシはいやじゃ・・」と宣うて、ひとつ山向こうの高知山の仙境に遷座したとの伝承が残っているそうです。その時期は室町時代以前とか。

参道に入ってすぐ神域、結界があります。その先に鳥居。

鳥居の後ろに石灯籠二基。「奉伊豆田大明神 元文三戌午年九月十九日 光明寺住法印厳覚」とあります。元文三年は1738年。

辺りは鬱蒼とした森林。イケイガシやナギの大樹があり社叢を形成しています。(土佐清水市指定天然記念物) 伊豆田神社の鳥居

伊豆田神社の鳥居 伊豆田神社の鳥居

伊豆田神社の鳥居

やがて左手、鳴谷川を小さな伊豆田橋で渡り、本殿に上る石段。

この石段は素晴らしい。玉垣も無ければまして手摺など・・ 山の斜面の上にそのまま中央が、やや凹んだ枕石を積んだようなもの。特に下るときは、いささか恐怖を覚えるほどです。

本殿は、比較的近い時に建替えられたもののようで、木の色も鮮やかですが、素朴な古い神社の形式を残しているものと思われます。殿前に狛犬一対。左手に摂社三島神社。

鳥居から連なる参道、橋、石段、そして周りの森林、すべてを含めて古くからの神の姿を見せてもらった気がします。自然の中に住むことを願った神の意志も感じられるようでした。

神社はこうあるべきかもしれません。 伊豆田神社

伊豆田神社 上から見下ろすと・・

上から見下ろすと・・ 伊豆田神社の石段

伊豆田神社の石段

神社への道分岐から直ぐ、カーブミラーのある所から、昔は成川、家路川の集落をバイパスする旧山道があったようです。少し入ってみましたが、今は通り抜けは困難のようです。

集落の家の庭に居られる人に聞きます。「そういう道は知らんぞなー、旧い道は今の県道より南側の川沿いを通っていたけどなー」。山道はもう忘れられた道なのかもしれません。

成山の集落を過ぎると、左手山の斜面に地蔵堂と伊平墓があり、案内板もあります。

阿波の人、伊平さんは明治5年遍路の途上病み、ここで命を落としたそう。里の人々は、温かく供養したとか。

ここから1.4k、成山峠を越えて狼内、川平郷に至る旧道、山道に入ります。

案内板に「この道は昭和の始めまで三原の百姓が下の加江へ米売りに馬で通った道であり、魚を担うた浜の魚売りが越えた道である。江戸時代の遍路記に「谷間い長く木重なり淋し」とある」と記されています。後段に出てくる遍路記とは「名所図会」と思われ、この記述は同記では上長谷村の後の地蔵越えの道を記述したもの。誤記と思われます。

成山峠は、峠といっても標高差は100m程度。整備も行きとどいた歩き易い道です。峠前の道には、飲用の水道まで設けられています。

峠近くからは曲がりくねる県道46号の姿も見渡せます。若い男女の遍路は山道を通らず、県道を通って行きました。その二人の姿も見えました。 成山峠の道

成山峠の道 峠から県道を見る

峠から県道を見る 成山峠の出口

成山峠の出口 政吉の手指し

政吉の手指し

山道の出口には、政吉の手指し標石があります。その両手の形の何とも言えぬ素晴らしさ。

左手の仁井田神社の前から右の道を選び、県道に出る人が多いようですが、神社の前を直進、左手に見える山際の道が旧道のようです。淋しい道ですが、道から少し上がった山際には、遍路のものと思われる墓もいくつか見られます。

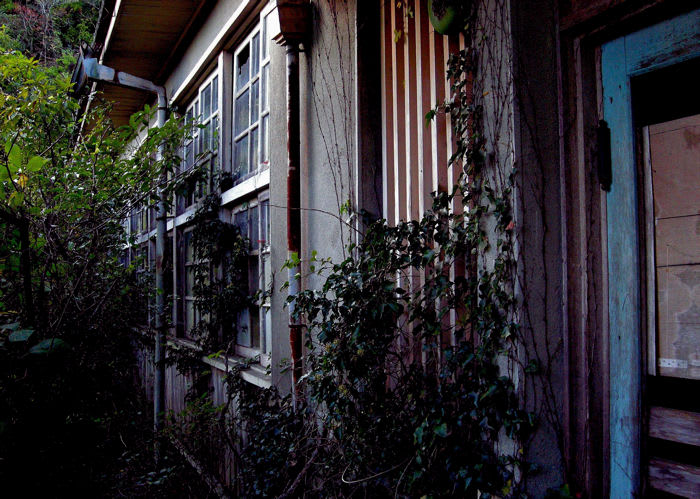

私は、以前にも見たM小学校分校跡に思いがあり、その辺りを目指して県道に戻ります。

分校の校舎はまだ残っています。

その前で地元の人にお会いしました。私よりも少々年長でしょうか。

「あいの子供が5年生のとき廃校になってのー、今その子も45や・・ 建物はまだしっかりしとってなー 手を入れれば使えるかもなー・・」

こういうものは中に入って見てはいけないのかもしれません。でも、気持ちは抑え難く、その方と一緒に校舎の中を少々見せていただきました。

廃校、30有余年。

そこで学んだ子供達の、そこで教えた先生達の思いが、まだ何処かに宿って潜んでいるようでした。 廃校30余年の思い

廃校30余年の思い

廃校30余年の思い

廃校30余年の思い

二組の狛犬が鳥居前に並ぶ上長谷の天満宮の前を通り、真念石のある地蔵峠への道の分岐点。 寄り道はしましたが、市野瀬からここまでですから、15k程度しか歩いていないでしょう。でも、晩秋の日は山端に近づき、私はもう宿の近くまで来ました。今日の宿は農家民宿○。

私はブログに宿のことを書くのを好みませんし、若干ルール違反ではないかとさえ思っています。ですから、これまで殆ど書いてこなかったのですが・・

でも、とてもいい宿だったので少々違反して書いておきます。

宿だと聞いて訪ねた所は実は食堂。そこから1k少々離れた自宅の敷地内に小綺麗な家を建て宿としているのです。食事の前後はそこまで車で送り迎え。泊りは一晩一人しか受けません。

ご主人は建設業を息子に譲り、美人の奥様と二人で、今はどぶろく造りと食堂と民宿経営。すべて奥様主導かな・・

奥様、ご主人とサービスのどぶろくを戴きながら、一緒につつく鍋の楽しさ。

民宿経営の厳しさを多く聞く昨今。「民宿は趣味で・・」と言える余裕でしょうか。

何といっても、奥様、御主人の心遣いがうれしい宿でした。推薦宿です。

市野瀬.成山付近の地図を追加しておきます。(再掲)

(11月11日)

四国遍路の旅記録 平成25年秋 その5

松尾、益野浜を行き、大津まで

部厚い雲が空を覆っていました。

10月も3日目というに、今日は矢鱈と蒸し暑い。こういう日に、この足摺付近の素晴らしい海岸の様を見て歩くのは、ちょっと損のような気もします。でも、遍路はそんな贅沢を言ってはおれません。進みます。

松尾に入り、天然記念物だという樹齢300年のアコウの木を見ます。

このアコウという樹、他の植物に着生して気根を降ろし巨大化するという、何とも不思議な樹なのです。気根が多数の蛇のように絡まり幹状を形成している様は、迫力さえ感じます。 松尾のアコウ

松尾のアコウ

その先で、国重文の吉福家住宅を見ます。以前にも寄りましたが、私はこういうものに目がないので、また寄ってしまいます。

この住宅、この地の多くの家々と比べ、あまりにも浮いているのではないかとか、なぜ国重文なのだろうか・・とか小うるさい疑問も湧いてくるのですが、それはさて置き、清楚と重厚さを兼ね備えた家の表情に大きな魅力を感じます。見た後、時間を経ると、益々その魅力が蘇る・・そんな家かもしれません。

吉福家住宅の前に「女城神社250m」の標示がありました。迷った末止めましたが、女城(めじ)鼻という岬の上にある神社、行ってみればよかったと今も後悔しています。 吉福家住宅

吉福家住宅 吉福家住宅

吉福家住宅 吉福家住宅

吉福家住宅

松尾から大浜に往く古い道は、現在の県道27号にほぼ沿いますが、臼碆の先端の山を巻くところは、それをバイパスするように山越の道であったようです。今は残っていないでしょう。

今の遍路道は、松尾から臼碆までの山道。(現在工事中の、松尾から払川への長大なトンネルの入口の脇から山に入る道。)

臼碆からは二通りの道。民宿夕日の前を通る道と、唐人駄場へ行く道から分岐して祓川橋へ行く道。今回は、後者祓川橋へ行く道を始めて通りました。

この道、国土地理院25000地形図にも記載されていて、谷を渡る所など石やコンクリートで固められており、かなり古くからの生活道であったことを思わせます。

ただ、最近は通る人も少ないらしく、荒れ気味で雰囲気はあまり・・という道なのです。

最後は祓川橋の手前の地蔵堂の前に出ますが、前記の工事中のトンネル出口と重なり、仮設道となっています。

臼婆の先端の海岸

大浜から中浜へ。

中浜は何といっても、ジョン万次郎ですね。今、街を歩くと、やや寂しい街という感じは拭えないのですが、江戸時代の文献などを垣間見ると、江戸中期から発展した集落であったことが判ります。

逆に、隣の土佐清水は、現在の中心街がある場所は、江戸時代には湾入する海と湿原で、家は山際に点在していたと言われます。昭和30年代の埋立、造成により急激な発展をみて、今の街になったのです。

中浜の街から坂を上った所に地蔵。その台座に「これより月山七里十八丁」の刻字。その近くには安政銘の「浦中安全」と彫られた碑もあります。

昔の人は、中浜から坂を越え、清水湾の最狭部、今も「渡場」と地名に残る所から戎町へ渡舟で渡っていたといいます。

今の遍路は中浜の県道に架る陸橋の西100mほどの所から入る山道で厚生町に出ます。

この道はなだらかな丘の道です。2k強。所々でも眺望があれば、云う事ないのですが・・

足摺周辺では一際賑やかな清水の街を抜けて暫く行くと、左手、松崎という岬への道にペンション○○の看板。丘の上の小奇麗な家。一度は訪ねてみたい・・誘われますね。

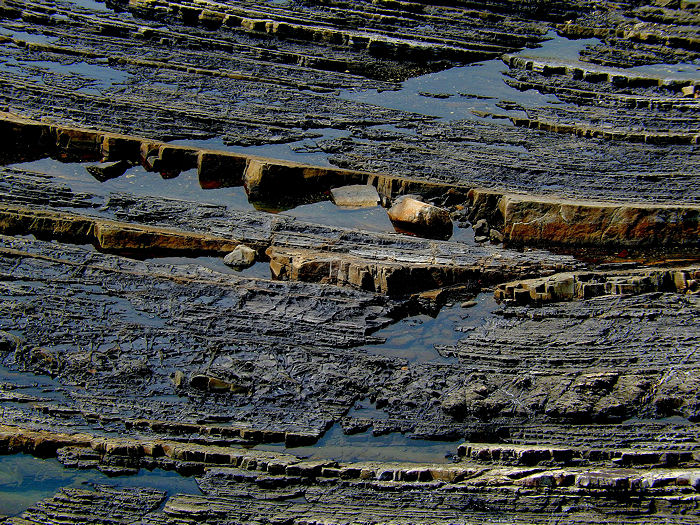

落窪の海岸に見られる化石漣痕、それは見事なもの。波の影響で水中の堆積物の表面に造られた凹凸が化石となったもの。昭和21年の南海道地震により海岸が隆起したため見られるようになったといいます。そうすると、昔の人は見ることができなかった・・

落窪の化石漣痕

国道321号線は、落窪から海岸を離れ北上、中益野から南下、三崎で再び海岸に出ます。この間の海岸は、50m以上の切り立った崖なのです。

昔の人はこの海岸を歩いたということを聞いています。

航空写真など見ると、崖と海岸の岩場(化石漣痕など)の間に砂浜があるように見えます。

念のため、干潮の時間に当たっていることも確認してあります。通ってみます。

落窪の先、果樹園の中の家で尋ねます。

「ここから海岸には出れないよー もう少し行くと埋立地、そこに新しい道があって、そこを折り返す・・」(埋立地といっても、低湿地に土を盛ってかさ上げしたという意味らしい)

言われる通り新しい道を進み道を外れると海岸に出れます。

化石漣痕がほんとに間近に見えます。

セメントで固めた道は僅か、その先は丸石の上、砂の上、岩の上・・変化に富んだ道(?)ですが、それほど歩き難いというほどではありません。昔の人が歩いたというのも納得できます。

ただ、この辺の海岸は隆起した所、昔は海の波がもっと崖の近くまで寄せてきていたでしょう。潮が満ちれば危険な道になったかもしれません。

全長2k強でしょうか。500mくらい沖合、尖った岩島(水島という)がいつも頼もしげに見えていました。

益野の浜(間近の化石漣痕) 益野の浜を行く

益野の浜を行く 益野の浜を行く

益野の浜を行く

益野の浜を行く 益野の浜を行く

益野の浜を行く

益野川の河口の橋を渡って国道に復帰。

また、熱中症寸前の状態で道の駅に倒れ込む。

道の駅の若い人は親切。濡れタオル、氷水を戴いて生き還ります。三崎の街に入ります。

澄禅の記録には、阿波で分かれて四国を逆方向にまわった(即ち逆打ち)遍路衆(澄禅は「高野・芳野(吉野か)の遍路衆」としか記していませんが、遍路の少なかったであろうこの時代、まして逆打ち、専業の修行者であったと思われます。)とここ三崎で出会い 「互ニ荷俵ヲ道ノ傍ニ捨置テ、半時斗語居テ泪ヲ流シテ離タリ。」と記しています。

この地は、阿波からの最も隔たった、周回巡礼の半ばに当たる所なのだ・・

今日の宿は、叶崎の前の大津と決めていました。ところが、そこに電話すると竜串の宿の人が出て、車でそこまで迎えに行くから、竜串に泊れという。何だか訳のわからぬ話だが、まーいいや・・ とにかく、それから一所懸命歩いて、叶崎の手前で電話して、竜串に泊りましたとさ。

下益野付近の地図 を追加しておきます。

(10月3日)

月山神社、小筑紫、宿毛まで

ちょっとズルして、叶崎まで車で送ってもらいました。そこから歩きます。 貝ノ川の海岸の朝

貝ノ川の海岸の朝

以前の日記にもきっと書いたことと思いますが、竜串の先、下川口浦から月山神社への道は、現在は多くのトンネル(片粕トンネル、歯朶(しだ)ノ浦トンネル、貝ノ川トンネル、脇ノ川トンネル)を経る国道の道ですが、明治以降に開削された旧国道では、このトンネル部分は海岸の断崖に張り付いた道であったのです。

そして、更にそれ以前、江戸時代には、人家のある浦々(東より片粕、歯朶ノ浦、貝ノ川浦、大津、小才角、大浦)を繋ぐ道は、片粕坂、道の上坂、脇の川坂などと呼ばれる山越の道でした。

従って、この海岸随一の景観と言われる叶崎も、江戸期には知られることはなく、後に歌人の吉井勇等が紹介し、広く知られるようになったと言われているのです。

江戸時代の紀行文には 「此道客少ク、食物、宿所等萬事難シ。道猶難シ・・」と書かれるように土佐でも辺境であったこの地は住民の多くは生活も困難で、「接待」など思いもよらぬことであったであろうと推察できます。

真念が「道指南」において、足摺打戻りを推奨しているのも、この辺の事情、旅の困難さを配慮してのことではないかとの説を唱える人もいます。真念の意図と性格を察しても、説得力のある説に思えます。

同根の理由かと思われますが、竜串から小筑紫に至る道筋には、江戸時代以前の標石や丁石を見ることは極めて稀であるといいます。

そうしてみると、江戸時代初期に、敢えて月山まわりの道を選択した澄禅は、上位の僧侶であるとはいえ、その覚悟と周到な用意があったことを思わずにはおれません。

叶崎には、上記した吉井勇の歌碑があります。「土佐ぶみに まづしるすらく この日われ うれしきかもよ 叶崎見つ」(ちょっと分かり難い歌ですが、「土佐ぶみ」とは土佐からの手紙ということでしょうか。) 隣には野口雨情の歌碑もあります。「叶崎で波の音聞いた 波が磐(いし)打つ音聞いた」(こちらは直接的で、その時の気持ちがすっと入ってきます。) 叶崎(かなえざき)

叶崎(かなえざき) 叶崎

叶崎 叶崎

叶崎 脇ノ川の浜

脇ノ川の浜 脇ノ川の浜

脇ノ川の浜

私は、江戸時代の遍路が通ったであろう山道のうち、現在でも最も通行できる可能性が高いと思われる大津、小才角の道(昔、脇ノ川坂と呼ばれた)を通ってみようと思っていました。しかし、この度の遍路での私の体力の消耗は大きく、諦めました。せめてもと、その出入口を確認し、少し山道を辿ってみたものでした。 大津~小才角の山道の出口(脇ノ川)

大津~小才角の山道の出口(脇ノ川)

小才角の海辺にある「さんご採取発祥地祈念像」。

サンゴを抱えた少女の像と伝える童唄。

「お月さん ももいろ だれんいうた あまんいうた あまのくちひきさけ」 }

土佐藩のサンゴ採取を秘匿する政策、それ故に生じた悲しい物語・・

づっと後、昭和48年に出版された松谷みよ子の童謡絵本「お月さん ももいろ」・・

これらのことはこの祈念像をロマンの香りに彩ったようです。

少女の逞しい像からは、どこからとなく、昔のこの地の生活との隔たりのようなものを感じます。それ故に、この場所にこの像を立て、唄を刻んだ人々の意図を感ぜぬにはおれない気がするのです。私の好きな像です。 巖と波

巖と波 巖と波

巖と波

さんご採取発祥地祈念像

さんご採取発祥地祈念像

大浦からは、大月へんろみち保存会が管理されている遍路道を通り、大月神社に行きます。

大浦から月山神社への遍路道に入った所に明治17年と命した丁石「従是 月山神社十八丁半 香美郡山南村中澤章次・・」があります。(丁石にはこの後、歌のようなものが刻まれていますが、読み取ることはできませんでした・・)

遍路道の最高所よりやや下った所、十文字と呼ばれる場所に(稀といわれる)江戸期のものと考えられている標石があります。「梵字「パク」左邊路」。

なお、この道にあといくつか残る丁石は、自然石に〇丁と刻んだ簡素なもので、明治以降のものと言われています。 大浦の街

大浦の街 小才角の岬

小才角の岬

大浦の岬(この上を月山への遍路道が通る) 月山遍路道、十文字の標石

月山遍路道、十文字の標石 月山遍路道、七丁石

月山遍路道、七丁石

月山神社の社務所で何やら音がします。神主さんがおられるようです。

「私はこちらに3度目のお詣りですが、始めてお目にかかれました・・」

ふくよかなお顔の神主さん(守月さんだと・・)はニッコリ。御朱印をいただきました。

大師堂は江戸時代守月山月光院南照寺と称していた頃の本堂で、安政5年(1858)頃の建立と推定されています。内部の格天井の弘瀬友竹(絵金)他の天井絵が有名ですが、外部も宝形造り、象頭木鼻、蟇股や向拝部の虹梁にも彫刻が施された、凝った造りであること。思わず見とれるほどです。 月山神社大師堂

月山神社大師堂 月山神社大師堂の天井絵

月山神社大師堂の天井絵

月山神社については三巡目の日記でやや詳細に触れたのでここでは省略しましょう。

神社の先を少し行くと、森を背に石垣の上「文学士 従七位 守月晃墓」がポツンと。神主さんのご一族でしょうか。何故か心惹かれます。

舗装道から山道へ。

眼下100mほどの崖下では、波が騒いでいます。坂を下り赤泊りの浜へ。

この大石、中石の浜は歩き難い。三度は転ろぶ。

大きな波がくる度に、波の下の石がゴロゴロと鳴るのです。この浜は3度目ですが、私は美しいと感じたことはありません。何処か恐ろしく、寂しい浜でした。

浜の石の上に座って(立つことができなかっただけですが・・)波が立ちあがった、その腹の様と波の下の石の音を、長いこと見聞しておりました。 赤泊の浜

赤泊の浜 浜の波

浜の波

月山以降の道筋について、澄禅は「御月ヲ出テ西伯(泊?)ト云浦ニ出ヅ。又坂ヲ越テ大道ヲ往テ、コヅクシト云所ニ出。爰ニ七日島ト云小島在リ。潮相満相引ノ所ナリ、由緒在リ。夫ヨリイヨ野滝(瀧?)巖寺ト云真言寺ニ一宿ス。御月山ヨリ是迄四里ナリ。・・寺ヲ出てミクレ坂ト云坂ヲ越テ宿毛ニ致ル・・」と記します。

西泊を経由しており、この後、姫ノ井に向ったのか、あるいは浜伝いに樫ノ浦、周防形を経て大道に入ったのか、不明です。(天保国絵図(国立公文書館)によると、西泊村、樫浦村、周防方村、頭集村、ほこつち村(鉾土)、弘見村が往還のルートとして示されています。)

(追記)「馬路坂」について

現在の国道(321号)の傍には多くの旧道が残されていますが、ここでその一つを追記しておきましょう。

今の大月町弘見から小筑紫町へ向う国道の西側に小さな峠越えの馬路坂があります。(場所は遍路地図を参照)この道には江戸期の石畳と石垣が積まれた切通しが残されていると言います。通ってみたい道の一つです。(令和2年2月追記)

七日島は今は陸続きとなっています。また、小筑紫町伊予野の寺は竜巖寺として現存します。

(追記)「小筑紫」について

小筑紫村について、「南路志」に次の記述があります。

「・・里人伝云、往昔延喜元年菅相承筑紫へ赴かせ玉いし時、御船此内海に入りけるに、爰も筑紫なるかと仰有しより、此浦を小筑紫と名付ける。・・此所に七日御滞座有しより七日嶋と云。・・」

ミクレ坂は、三倉坂あるいは御鞍坂とも書かれる峠で、小筑紫町田ノ浦から北東に入り、北の山の鞍部を越えて松田川沿いの坂ノ下に下る道です。

当時は、現在国道321号が走り、道の駅もある海岸沿いは山が迫り、道は無かったと思われます。

田ノ浦から入る道を歩いてみました。入口には、小さな祠。石仏のような石片が集められています。

細い舗装道を1k強行くと、左側に山に入る道があります。

車もやっと通れるほどの広い山道ですが、尾根が直上に見える所で左に折れ、尾根筋のミカン畑の中で行きどまり。おそらく左に折れる所を直登する道がミクレ坂と思われますが、草木繁茂。

尾根から坂の下への下りは更に急坂なので、おそらく道は残っていないでしょう。

山道を戻って、鹿崎の道の駅の草の上にひっくりかえっておりました。

「このクラゲ、うちゃあ ほしいんよー・・」何やら聞いたような言葉が耳に入ります。

こちらの言葉じゃない・・広島弁ですよ。ガイドさんに聞くと、呉からの団体バスだそうです。

私も広島からだと言うと、何人かの人から声をいただきました。

疲れました。宇和島まで行く予定でしたが、今夜は宿毛のホテルに泊って、今回の遍路はここで一旦打ち止めにしよう・・そう思いました。

小才角付近の地図 月山付近の地図 姫ノ井付近の地図 弘見付近の地図 小筑紫付近の地図 坂ノ下付近の地図を追加しておきます。

(10月4日)

| « 前ページ | 次ページ » |