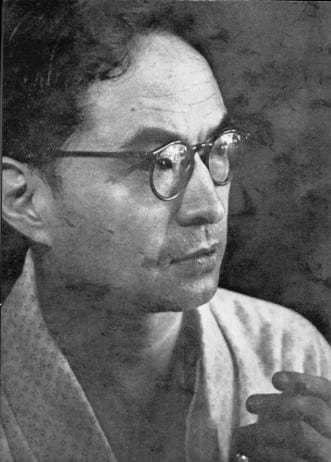

「ワシリー・エロシェンコ像」。中村彝(なかむら・つね)画。

「ワシリー・エロシェンコ像」。中村彝(なかむら・つね)画。

先日父を知っているというエスペランティストに出合って、気になっていたことを思い出した。

父の書棚に『エロシェンコ全集』(みすず書房)という三巻本がならんでいた。奇妙な名前なので、ずっと気になっていたのだが、その全集を手に取ることはなかった。父の遺品の中に残っていたはずなのだが、妹が整理した際、どうやら古本屋に売ってしまったらしい。

そんな訳だから、名前は知っていても著作も評伝もまったく読んだことはなかった。思えば気になっていながら何も読んでいないというのはまったくおかしい。そこで、遅ればせながらいくつかの作品と評伝くらいは読んでおきたいと考えた。

ワシリー・エロシェンコは、1890年生まれのロシアの作家、言語学者、教育者でエスペランティストである。4歳の時に麻疹(はしか)によって失明し、子供時代は盲学校で学び、15歳の頃からエスペラントを学んだ。エスペラントを活用して世界各地を旅し、日本にやってきたのは視覚障害者が「按摩(あんま)」を職業にして自立していると聞いたからだ。

日本語も達者で児童文学を著し、進歩的な文学者の間では知名度があったが、社会主義運動にかかわるなど、危険思想の持ち主と見なされ国外追放になる。

ロシアではほとんど無名に近く、日本のエスペランティストの間で高い評価を得ている。

エロシェンコが知られるきっかけになったのは、やはり日本とかかわりの深い作家、魯迅であった。魯迅の短編小説『あひるの喜劇』(『魯迅選集』第一巻「吶喊」)の中に、「ロシアの盲目詩人エロシェンコ君が、愛用のギタアを携えて北京へ来てまだ間もないころ……」とある。しかし当初、この「エロシェンコ」なる登場人物は、魯迅の創作と思われていたという。それほど知名度がなかったのだ。

さて、作品を入手しようとさっそくネットで検索したものの、ほとんどが絶版で、新本で購入できるのは『エロシェンコ童話集』(偕成社文庫)だけである。それでも、古書市場にはそれなりに出回っていて、『盲目の詩人エロシェンコ』という同じ表題の2冊の本を、古書で容易に入手できた。一冊は1956年発行の新潮社から発行された高杉一郎によるもの(これはたぶん、のちに岩波から出版された『夜あけ前の歌―盲目詩人エロシェ?ンコの生涯』の原本であろう)、もう一冊は恒文社発行のア・ハリコウスキー著、山本直人訳によるものだ。

『エロシェンコの都市物語』(藤井省三著 みすず書房)というのもあって、東京を追放されたあと、東アジアの都会を転々とする物語で、面白そうだし安かったのでこれも入手した。

問題は作品である。手に入らなければ童話集でも仕方がないが、できれば選集か全集が欲しい。父親が蔵書していた全集は、状態の良いものだと古書店で1万円近くする。本格的に研究しようというのではないから、手を出しかねていた。地元図書館に蔵書していないかと思ったが、なぜだか杉並中央図書館に2巻と3巻だけがあって、1巻がない。

先の『盲目の詩人エロシェンコ』のなかで、出版物についても言及されていて、『エロシェンコ全集』全3巻のうち2巻までが作品集で、3巻は回想記と作品についての評論だとある。その1巻と2巻が、1974年に『エロシェンコ作品集』(全2巻)としてを復刻されていることがわかった。その作品集も絶版なのだが、全集にくらべるとすこぶる安い。さらに探求すると、2冊をたった1260円で出している古書店があった。送料を含めても1560円、「これは買いだ!」と思ってさっそく注文した。程度は期待できないが、読めればいい。

ところがここでさらなる問題が起きた。この古本屋は軽井沢にあり、大雪でいつ発送できるかわからないという。仕方がないので待つことにして、「作品集」なら図書館に蔵書されているのではないかと、あらためて調べた。すると中央図書館をはじめ区内3ヵ所の図書館にそれぞれ2冊揃いで蔵書されていることがわかった。

カミさんが中央図書館の近くまで用事があるというので、ついでに借りてきてもらおうと頼むことにした。作品集は2冊で1000ページほどになり、10日間の貸し出し期間に読み切れそうもないけれど、端から全部読むつもりはなく、主な作品だけのつもりだし、そのうち古書店から届くだろうと予測した。

ところがところが、中央図書館は蔵書点検のために一週間休館するという。踏んだり蹴ったりだ。だがありがたいことに、カミさんが翌日、蔵書されている区内の宮前図書館近くまで出かけるという。杉並区は図書館網が実に発達していてありがたい。蔵書数もかなりのものだ。

そうこうしているうちに古書店から連絡が入り、集荷には来てもらえないが、郵便局まで持っていけば翌日の集荷に乗せられるという。それでこれから郵便局に行ってくるというのだ。ありがたい。

道路は開通しているようだから、たまった荷物を捌くのに時間はかかっても、3~4日のうちには届くはずだ。

カミさんに借りてきてもらった図書館の本は、どんな保存状態だったのか、表紙のボールが湿気を吸ってぶかぶかになっていた。扉に「昭和49年11月」の印があり、今から40年前だから傷むのはやむを得まい。

その翌日、なんと朝早くに郵便で軽井沢から本が届いた。安いので覚悟はしていたが、破れこそないものの、天と小口は汚れとシミでひどい状態だった。ハードカバーなので、サンドペーパーがかけにくい。カバーの汚れを落としたあと、手作業で天と小口をシコシコとペーパーでこすって、まあ、我慢できる程度にまで恢復させた。それが下の写真である。

第1巻の「桃色の雲」はおもに日本滞在時の作品で、多くは日本語で書かれている。表題作の「桃色の雲」は童話劇で、エロシェンコの代表作ともいえるもの。出演者が多いので、学校演劇に向いていると思うのだが、長いので抜粋しないと上演できない。もっとも、児童演劇の指導者で、何人がこの戯曲の存在を知っているだろうか。

第2巻は表題が「日本追放記」とあるように、「危険思想の持ち主」として国外追放になって、ハルビン、上海、北京、モスクワなどで書かれた作品が集められている。冒頭の「日本追放記」では、自分に降り掛かった理不尽な出来事をおおいに悔やんでいることがわかる。

「君は日本で、いったいどんなどえらいことをしたんですか? どうして日本から追放されるんですか?」

「僕がどえらいことをやったから追放されるんじゃなくて、僕を追放した人がつまらないことをしたんだよ」

親しい友人のなかに社会主義者がいたこと、社会主義の演説会や研究会に参加したこと、雑誌に童話を書いたこと、演壇に立って、ロシアの自由の歌をうたったり、演説もしたこと??が理由だそうだが、時代背景から追放は無理もない。日本人なら治安維持法違反で拷問を受け投獄されている。

それにしても、作品のほとんどが絶版状態というのは残念である。主な作品だけでも岩波文庫あたりで出版できないものであろうか。みすず書房はなかなか版権を外に出さないから、むずかしいだろう。

◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆

(PR)【GALLAPからのお知らせ】

自費出版承ります

●自費出版、企画出版、書店流通。

*編集から流通まで、責任持ってすべて引き受けます。

■ご相談は無料です。まずはメールで galapyio@sepia.ocn.ne.jp まで。

★ライティング & エディトリアル講座 受講生募集中★

●個別コンサルティング承り。当オフィス、またはスカイプ利用でご自宅でも受講できます。

*1ヵ月2回コース~12ヵ月24回コース。(1回60~90分)

●出張講座承り(1日4~5時間)

■ご相談・詳細はメールで galapyio@sepia.ocn.ne.jp まで。